ビジネスを持続的に成長させる上で、自社の商品やサービスに興味を持つ可能性のある見込み客(リード)を効率的に獲得することは、非常に重要なマーケティング活動の一つです。

- Point

-

この記事では、リードジェネレーションの基本的な定義から、ビジネス成長における重要性、さらには具体的な手法まで網羅的に解説。また、多様な手法の中から自社に最適なものを選ぶための具体的なステップや、施策を成功に導くための実践的なコツも紹介します。

- 目次

-

- 1.リードジェネレーションとは?

- 2. リードジェネレーションを行う重要性

- 3. リードジェネレーションの手法13選

- 3-1.コンテンツマーケティング

- 3-2.SEO対策(検索エンジン最適化)

- 3-3.Web広告

- 3-4.SNS運用

- 3-5.DM(ダイレクトメール)

- 3-6.商品同梱広告

- 3-7.セミナー・ウェビナー

- 3-8.展示会・イベント

- 3-9.テレアポ

- 3-10.リード購入サービス

- 3-11.リードジェネレーションサイト

- 3-12.紹介・リファーラル

- 3-13.間接販売(パートナー販売)

- 4. リードジェネレーションの手法を選ぶ手順

- 5. リードジェネレーションを成功させるためのコツ

- 6. 千趣会のサービスを活用したリードジェネレーション

- 7. リードジェネレーションの成功事例

- 7-1.ベルメゾンネットでの商品掲載と広告を組み合わせ、認知度向上・売上拡大に成功

- 7-2.高精度セグメントのDM施策で、ターゲット層への確実な訴求と高い集客効果を実現

- 7-3.産院配布セットを活用し、出産直後のママ層へ確実に試供品を届けて販売促進とリピート率向上に成功

- 8.リードジェネレーションの手法にお悩みなら千趣会にご相談ください

1.リードジェネレーションとは?

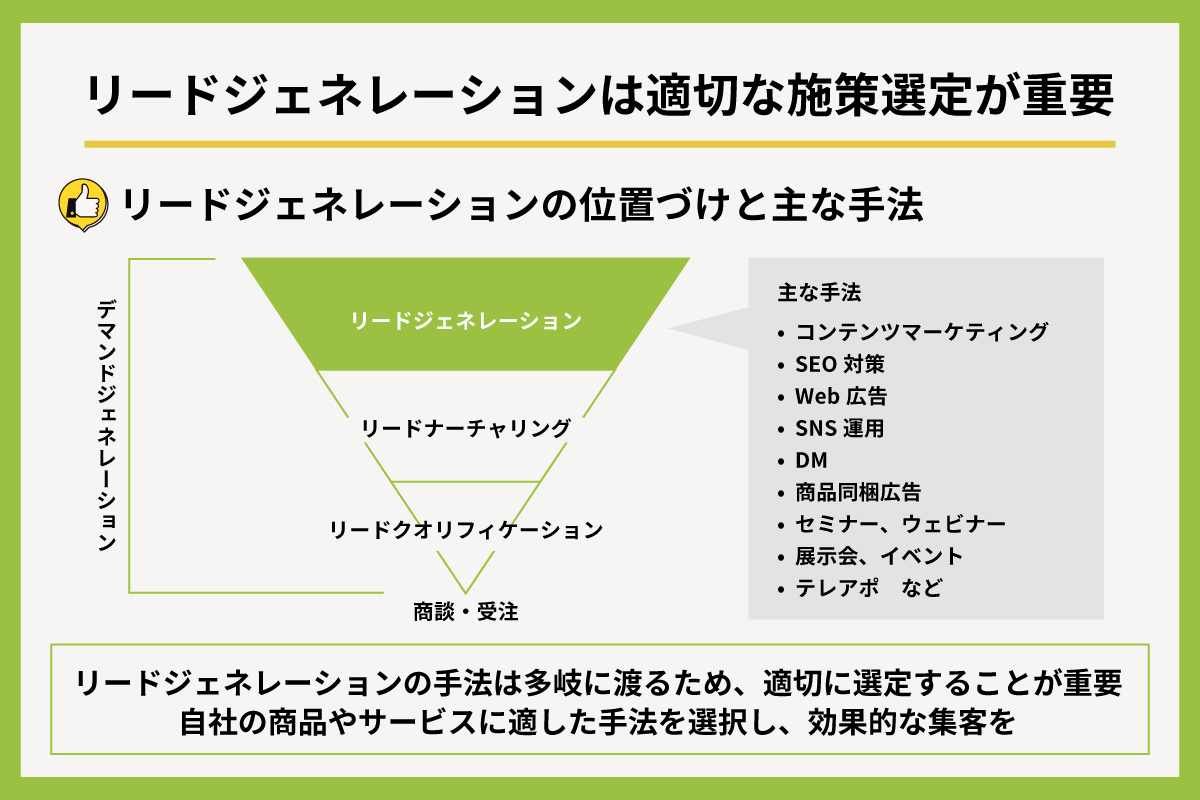

リードジェネレーションとは、自社の商品やサービスに興味を持つ可能性のある見込み客(リード)を見つけ出し、連絡先などの情報を獲得する活動です。

まず、リードジェネレーションについて、マーケティングにおける役割や似た言葉との違いについて解説します。

1-1.リードジェネレーションは「デマンドジェネレーション」の入口

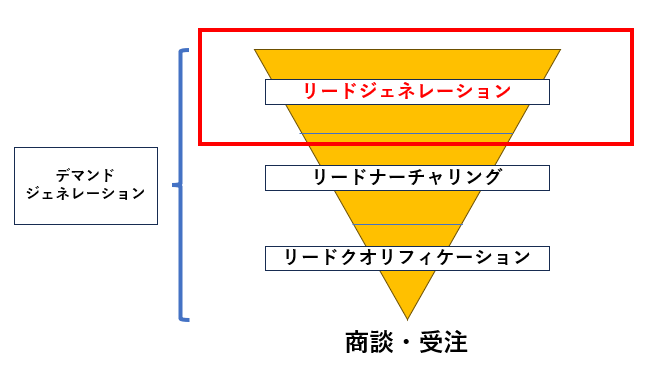

見込み客を効果的に獲得し、最終的に成約につなげるまでの一連のプロセスは「デマンドジェネレーション」と呼ばれ、その最初の段階がリードジェネレーションです。

以前は、アウトバウンド(電話営業や訪問営業、ダイレクトメールなど)によるリード獲得が主流で、営業担当者が自らターゲットリストを作成し、直接アプローチするのが一般的でした。しかし現在では、マーケティング部門が専門的にリード獲得を担当するなど、会社ごとに役割分担が進んでいます。

リードジェネレーションは将来の顧客候補を見つけ出し、次のステップへとつなげるための「入り口」となる活動です。

1-2.リードナーチャリングやリードクオリフィケーションとの違い

デマンドジェネレーションには、「リードナーチャリング」や「リードクオリフィケーション」というリードジェネレーションと似た言葉も登場します。

リードナーチャリングは、獲得した見込み客に対して継続的に情報提供やコミュニケーションを行い、リードを「育成する」段階を指します。例えば、メール配信やセミナー、コンテンツ提供などを通じて、顧客の関心やニーズに合わせたアプローチを行い、徐々に購入意欲を高めていきます。

この段階では、マーケティング視点で「営業に引き渡す価値がある」と判断されたリード、すなわち「MQL(Marketing Qualified Lead)」が醸成されていきます。

一方、リードクオリフィケーションは、ナーチャリングによって育成されたリードの中から、実際に購買確度が高い顧客を「選別する」最終段階です。ここでは、行動履歴や属性情報、ヒアリング内容などをもとに、優先的にアプローチすべきリードを絞り込みます。

デマンドジェネレーションは、まず「獲得(リードジェネレーション)」で母数を確保し、次に「育成(リードナーチャリング)」で顧客の購買意欲を高めます。そして、最後に「選別(リードクオリフィケーション)」で購買確度の高い顧客を選び出すという、連続したプロセスとして機能します。

この段階で営業側が「商談につながる」と判断したリードを「SQL(Sales Qualified Lead)」といいます。

2. リードジェネレーションを行う重要性

企業が顧客を増やし、事業を拡大していくためには、まず自社の商品やサービスに興味を持ってくれる見込み客(リード)を獲得することが不可欠です。

特にBtoB領域では、BtoCと比べて購買プロセスが長期化・複雑化しやすく、検討に関わる意思決定者も多岐にわたります。そのため、リードジェネレーションは単なる「リードの収集」ではなく、長期的な関係構築の起点となります。

リード獲得の初期段階から、見込み客の課題に応える有益な情報を継続的に提供し、信頼関係を醸成し、顧客との信頼関係を醸成し、「購買検討フェーズ」に入ったタイミングで自社が第一想起されるような関係性を築くことが主な狙いです。

もし、リードジェネレーションの段階で十分な数のリードを獲得できなかったり、質の低いリードばかりを集めてしまったりすると、その後のリードナーチャリングやリードクオリフィケーションのプロセスに進ませるリードの母数が減ってしまい、最終的な成約につながりにくくなります。

また、リードジェネレーションを適切に行うことで、単に数を追うだけでなく、成約確度の高い質のいいリードを獲得できます。そのようなリードは、顧客へと転換する確率も高まるため、効率的な営業活動に貢献し、新規獲得コストの削減や売上向上につながります。

3. リードジェネレーションの手法13選

ここでは、リードジェネレーションの主な手法を紹介します。

3-1.コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを制作・発信して顧客の興味を引き、購買につなげ、最終的には自社のファンになってもらうことを目指すマーケティング手法です。

例えば、以下のようなコンテンツで発信を行います。

- 自社サイト

- ブログ

- ホワイトペーパー

- Web記事

- 動画

リードジェネレーションの段階では、このようなコンテンツを提供することで、問い合わせ・資料請求・メール登録によるリード獲得を目指します。

コンテンツマーケティングでは、広告のように一方的に商品やサービスを売り込むのではなく、ユーザーの悩みや関心に寄り添った情報を提供し、自然な形で関係性を構築します。

効果が出るまでに時間がかかることもありますが、コンテンツが資産として残るため、長期的に集客やブランディングの効果を得られる可能性があります。

3-2.SEO対策(検索エンジン最適化)

SEO対策は、自社のWebサイトやページを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための取り組みです。ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、関連性の高い自社コンテンツを上位に表示させることで、サイトへの訪問を促し、資料請求や問い合わせといったリード獲得の行動へとつなげます。

SEOの基本的な考え方は、「検索ユーザーの目的を達成させること」です。

例えば、ユーザーが「子供 習い事 選び方」と検索している場合、そのユーザーは自分の子供に合った習い事を見つけたいと考えていると推測できます。

このようなユーザーに対しては、子供向け習い事の選び方ガイドや人気の習い事比較などのコンテンツ、特定の習い事のメリット・デメリットを解説するコンテンツが有効です。

これらのコンテンツを提供することで、ユーザーの検索意図を満たし、資料請求や体験申込といったリード獲得につなげられます。

つまり、ユーザーが検索するキーワードの背後にある意図を理解し、そのニーズを満たせる質の高いコンテンツを提供することが重要です。

SEOに影響を与える主な要因は以下の通りです。

| オンページ要因 | オフページ要因 | ユーザー行動要因 |

|---|---|---|

| サイト内部の最適化(キーワードの適切な使用、質の高いコンテンツ、使いやすいサイト設計など) | 外部からの評価(信頼できるサイトからの被リンク、SNSでの言及など) | 実際のユーザーの反応(クリック率、滞在時間、再訪問率など) |

これらの要素を最適化することで検索エンジンからの評価を高め、自然検索からの質の高いリード獲得を目指します。

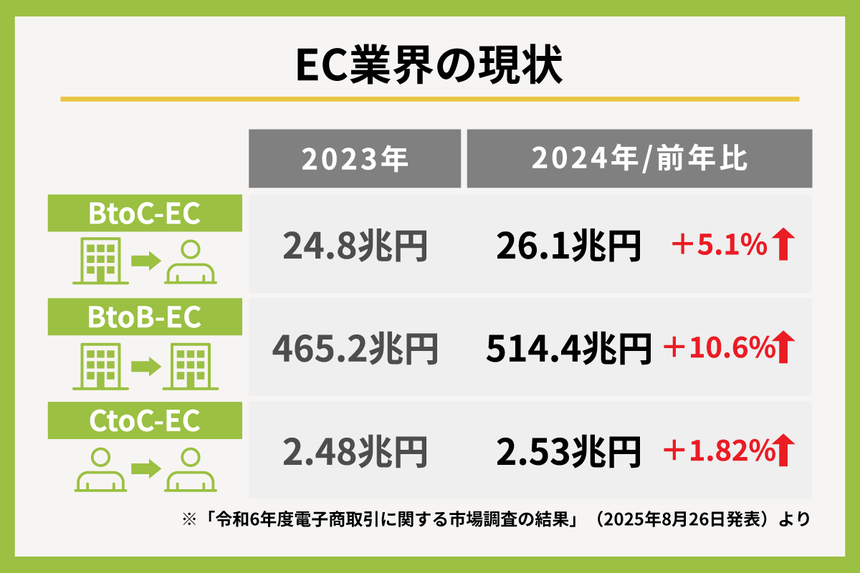

3-3.Web広告

Web広告とは、WebサイトやSNSなどインターネット上に掲載される広告全般を指します。近年、その市場は急速に拡大しており、テレビ広告を大きく上回る規模となっています(参照:令和6年版 情報通信白書|総務省)。

Web広告にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。代表的な種類は以下の3つです。

| 広告の種類 | 表示場所の例 | 特徴 |

|---|---|---|

| リスティング広告 | 検索結果画面(テキスト) | 顕在層にアプローチしやすい |

| ディスプレイ広告 | Webサイト上の広告枠(バナー・動画・テキスト) | 幅広い層にアプローチしやすい |

| SNS広告 | SNSのフィードやタイムライン | 精度の高いターゲティングが可能 |

Web広告の特徴は、ユーザーの属性・興味関心・検索履歴・行動履歴などのさまざまなデータを活用して、ターゲットにピンポイントで広告を配信できる点です。これにより、広告費の無駄を削減しつつ、質の高いリード獲得につながる可能性が高まります。

また、効果測定が容易なため、どの部分に課題があるのかを分析し、必要に応じてターゲティングやクリエイティブ、配信方法などを迅速に改善していくことが可能です。データに基づいたPDCAサイクルを回しやすい点が、Web広告の大きな強みであり、継続的な効果向上に貢献します。

3-4.SNS運用

SNS運用は、自社アカウントでの情報発信やキャンペーン告知、コミュニティ運営などを通じて、認知を拡大したりファンを増やしたりできます。ターゲットユーザーと接点をもちやすく、ユーザーとコミュニケーションを取りやすいという特徴があります。

SNSで効果的にリードを獲得するためには、各プラットフォームの特性を理解し、自社の商材やターゲットと相性のいいコンテンツを配信することが重要です。

プラットフォームごとの特徴は下記の通りです。

- X:短文でのリアルタイムな情報発信や拡散力が強み

- Facebook:詳細な企業・商品情報の掲載やコミュニティ形成に適している

- Instagram:視覚的なコンテンツ(写真・動画)でブランドの世界観を伝えるのに効果的

- LINE:友だち登録を通じて、直接的な情報配信や顧客サポートが可能

- TikTok:ショート動画で若年層に強くアプローチできるエンゲージメントの高いプラットフォーム

- YouTube:動画コンテンツで詳細な情報提供やストーリーテリングが可能

これらを組み合わせることで、より幅広いリードにアプローチできます。ターゲットの行動や特性を理解し、最適なSNS戦略を構築することが重要です。

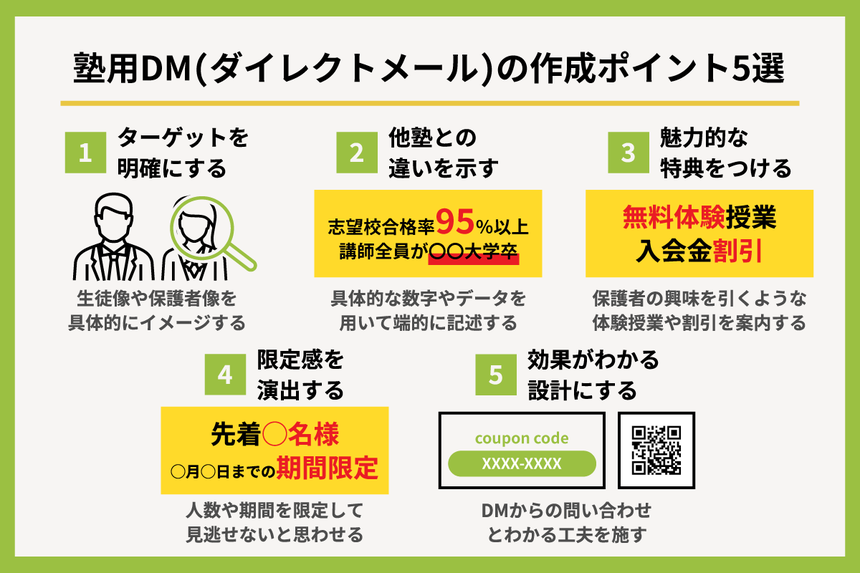

3-5.DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)は、見込み客や既存顧客のリストに対し、ハガキや封書などを郵送する手法です。特にリードナーチャリングの段階で有効活用される手法ですが、特定の地域の全戸に配布するサービスを利用すれば、リードジェネレーションにもなります。

例えば、日本郵便の「JPMDタウンプラス」などを使えば、宛名リストがなくても指定エリアに届けられます。

また、DMサービスとしてその企業が持つ顧客リストを自社のターゲットに合わせてセグメントし、DMを発送代行するサービスも提供されています。千趣会が提供するDMサービスでは、ベルメゾンの顧客リストを利用し、顧客属性や購買履歴でセグメントし、より確度の高い顧客にDMを送ることが可能です。

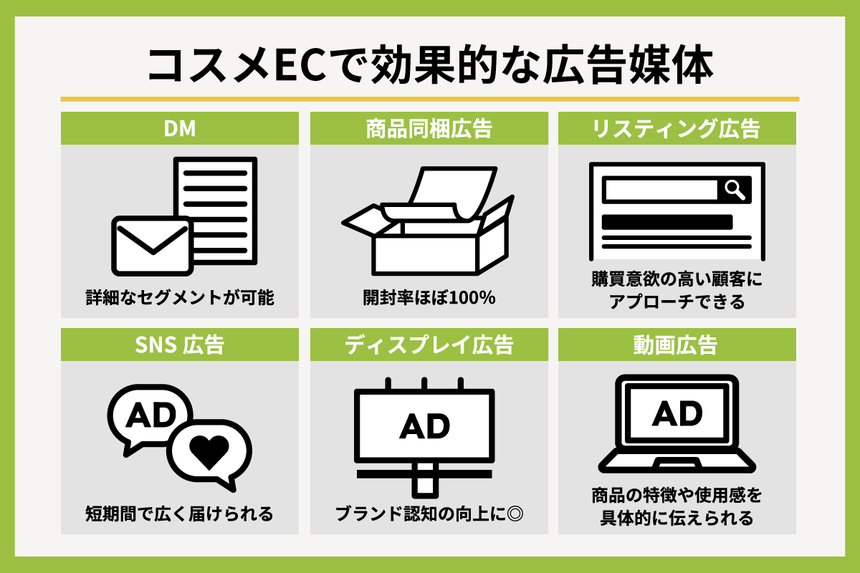

3-6.商品同梱広告

商品同梱広告は、他社の顧客が購入した商品を発送する際に、自社のチラシやサンプルを同梱して送付する手法です。この手法の大きな特徴は、高い開封率です。購入した商品に同梱されているため、顧客はほぼ確実にチラシやサンプルを手に取ります。

また、他社の顧客に対して発送されるため、これまで接点のなかった層にアプローチできます。

サービスを提供する企業によって、対象となる顧客層やセグメント設定の細かさが異なるため、自社のターゲット層と一致するか、必要な対象件数が確保できるかなどを確認することが重要です。また、商品同梱サービスの場合は、チラシだけでなくサンプルを同梱できるかも確認しておきましょう。

なお、千趣会が提供する商品同梱・カタログ同送サービスは、ベルメゾンの主な顧客である主婦層やシニア層に対し、販促物を同梱・同送できます。チラシ印刷から現物同梱(サンプリング)まで、千趣会が一括して対応することも可能です。

関連ホワイトペーパー:1,560万人の会員データを活用した「ベルメゾン商品同梱サービス」の魅力と活用例を紹介!

3-7.セミナー・ウェビナー

セミナーやウェビナーは、特定のテーマに関心を持つリードを集める非常に重要な手法です。

セミナーは対面形式、ウェビナーはオンライン形式で行われ、どちらも参加申し込み時に氏名やメールアドレスなどの情報を取得できます。

テーマや内容をターゲット層に合わせて設計することで、自社の商品やサービスに興味を持つ質の高いリードに絞ってアプローチできる点が大きなメリットです。また、企業と見込み客の間で信頼関係を構築する場としても有効で、直接コミュニケーションや質疑応答を通じてニーズや課題を把握しやすくなります。

特にウェビナーは、会場費や移動コストを抑えつつ全国のリードにリーチすることが可能です。録画配信やアーカイブ化により、時間や場所を問わずリード獲得の機会を増やせます。

実際の流れとしては、まず目的とターゲットを明確にし、メールやSNS、広告で集客します。イベントでは有益な情報を提供し、終了後のアンケートや個別フォローでニーズを深掘りし、リードナーチャリング(育成)につなげます。

ただし、多くの人に参加してもらうためには、魅力的なテーマ設定とプロモーションに工夫が必要です。

3-8.展示会・イベント

展示会やイベントへの出展は、企業や商品・サービスに興味を持つリードと直接対話できる貴重な機会です。多くの来場者の中から自社ブースに立ち寄った方は、すでに一定の関心を持っている可能性が高いため、効率的に質の高いリードを獲得できます。

展示会では、以下のような方法でリードを獲得できます。

- 名刺交換

- アンケート

- 資料配布

- デモンストレーション/プレゼンテーション

- 抽選会やノベルティ配布

近年は、インターネット上のバーチャル空間や専用サイトを利用して開催されるオンライン展示会も増えており、物理的な制約なく多くの潜在顧客にアプローチできるようになりました。

オンラインでも、チャットやオンライン商談、アンケートなど、オンラインならではの双方向コミュニケーションが可能です。

3-9.テレアポ

テレアポ(テレフォンアポイント)は、主に電話を使って見込み客に直接アプローチし、アポイント獲得や情報収集を行う手法です。アウトバウンド型のリードジェネレーションとして古くから活用されています。

テレアポの大きな特徴は、相手と直接会話できる「直接的なコミュニケーション」にあります。これにより、詳細な情報提供や見込み客が抱える疑問点の解消がその場で行えます。

また、特定のターゲット層に効率的にアプローチできる点も強みです。さらに、電話をかけたその場で結果がわかるため、比較的短期間で効果が出やすい施策といえます。

一方で、テレアポは断られることも多く、オペレーターの話し方や質問スキル、ヒアリング能力によっても成果が大きく左右されます。

単にアポイントを獲得するだけでなく、ターゲットの現状や潜在的な課題を引き出すことで、その後のリードナーチャリングや営業活動に活かすための重要な情報収集の場としても機能させることが、テレアポの効果を最大化する鍵となります。

3-10.リード購入サービス

リード購入サービスとは、リード情報(法人リスト)を専門業者から購入する手法です。自社でゼロからリードを獲得するよりも、効率的かつ短期間でリストを入手できます。

購入できるリード情報は、企業の基本情報だけでなく、業種、企業規模、所在地、部署、役職など、詳細な条件で絞り込めるサービスが多く存在します。これにより、自社のターゲットに合致した質の高いリードを獲得しやすくなります。

ただし、購入したリードの質はサービス提供会社によってばらつきがあるため、事前の確認が重要です。また、購入したリードに対するアプローチ方法も検討する必要があります。

利用するサービスの比較ポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

- ターゲティング精度:自社のターゲットにどれだけ正確に絞り込めるか

- 料金体系:1件あたりの単価や月額費用など

- リストの鮮度:情報が最新の状態に保たれているか

- 納品スピード:どのくらいで納品されるか

これらの点を比較検討し、自社の戦略に合ったサービスを選ぶことが重要です。

3-11.リードジェネレーションサイト

リードジェネレーションサイトは、企業や事業者が自社の商品・サービスに関心を持つリードの情報を獲得するために設計されたWebサイトです。サイト上で資料請求、問い合わせ、会員登録、セミナー申込などのアクションを促し、その際に入力された情報をリードとして収集します。

業種や職種、興味分野など、特定のターゲット層に絞った集客や情報提供ができるため、質の高いリードを獲得しやすいという特徴があります。

代表的なリードジェネレーションサイトには以下のような種類があります。

- 比較・一括資料請求サイト:複数のサービスや商品を比較し、まとめて資料請求できるサイト(例:IT製品比較サイト、住宅・不動産比較サイトなど)

- 専門メディア・ポータルサイト:業界特化型の情報メディアやポータルサイトで、会員登録や資料請求を通じてリードを獲得

- キャンペーン・イベントサイト:セミナー、ウェビナー、キャンペーン応募フォームなどを通じてリードを収集

自社のターゲットや目的に合ったサイトを選び、獲得したリードの適切な活用・管理を行うことで、より効果的に成果へとつなげられるでしょう。

3-12.紹介・リファーラル

既存顧客やビジネスパートナー、業界内の人脈などからの顧客紹介を通じたリード獲得手法です。信頼関係をもとにした紹介であるため、初期から一定の信頼が得られており、成約率が高くなる傾向があります。

特に、高単価なBtoB商材やコンサルティング系サービスとの相性が良好です。

3-13.間接販売(パートナー販売)

販売代理店や業務提携先などのパートナー企業を通じて、リードを獲得する手法です。パートナーが保有する顧客リストや商談チャネルに自社サービスを載せる形で展開できるため、自社ではアプローチが難しい市場にも効率的にリーチできます。

また、リソースを抑えながら拡販できるのも大きなメリットです。

特に、クラウドサービスやソフトウェア、専門性の高いBtoB商材など、広いネットワークや業界特化が必要なビジネスで効果が大きいとされています

4. リードジェネレーションの手法を選ぶ手順

リードジェネレーションの手法について解説しましたが、結局どの手法を実践すべきかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、多くの手法の中から自社に合ったものを選ぶ手順を解説します。

4-1.ターゲットの人物像を明確化する

リードジェネレーションを成功させるための最初のステップは、どのようなリードを獲得したいかを徹底的に理解することです。ターゲットとなる人物像が明確になれば、そのターゲットに対してもっとも効果的な手法やチャネルが見えてきます。

そのためには、ターゲットが普段どのような情報を、どこで、どのような形で取得しているかを深く理解するために、ターゲットの人物像を具体化した「ペルソナ」を設定します。

例えば、多忙なビジネスパーソンであれば通勤中にSNSをチェックするかもしれませんし、情報収集は専門メディアやセミナーを好むかもしれません。一方、特定の趣味を持つ個人であれば、関連コミュニティや特定のWebサイトが主な情報源となるでしょう。

このように、ターゲットの行動パターンや情報収集のチャネルによって、効果的な手法は大きく変わります。そのため、まず「自社の商品やサービスにとって理想的な顧客は誰か?」を具体的に設定することから始めましょう。

では、ペルソナの具体的な設定方法を解説します。

4-1-1.ペルソナの設定方法

ペルソナを設定する際には、年齢、役職、業界、所属企業の規模といった基本的な属性に加え、彼らが抱える「課題」や「ニーズ」、日々の「情報収集の方法」、toCの場合はさらに「価値観」や「興味」といった人間的な側面まで掘り下げていきます。

ペルソナを設定する際の主な項目は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名(仮)、年齢、性別、居住地、家族構成など |

| 職業/所属 | 会社名(仮)、業界、企業規模、部署、役職、具体的な業務内容 |

| 目標と課題 | 仕事上・プライベートで達成したいこと、現在困っていること、解決したい悩み |

| 情報収集 |

|

| 購買行動 | 情報を集め始めてから購入・契約に至るまでのプロセス、意思決定に関わる人、重視する点(価格、機能、サポート、評判など) |

| 価値観/興味関心 | 仕事に対する考え方、趣味、関心事、ライフスタイル |

これらの情報は、自社の顧客データやアンケート、営業担当者からの聞き取りなど、実在するデータからイメージを膨らませて設定していきましょう。「おそらくこのような人が興味を持ってくれるだろう」といったように想像で作り上げたペルソナは、実際のターゲットと乖離してしまう可能性があるからです。

4-1-2.ペルソナ設定の例

ペルソナの設定方法をより理解するためにも、「宅配食サービスの申し込み」を目的とする場合の設定例を見てみましょう。

【属性情報】

| ペルソナ名 | 佐藤 美香 |

|---|---|

| 基本情報 | 年齢:38歳 性別:女性 地域:神奈川県在住 家族構成:夫・長男(小学2年生)・長女(4歳) |

【会社規模・所属】

中小企業の事務としてフルタイム勤務

【会社規模・所属】

中小企業の事務としてフルタイム勤務

【目標と課題】

| 目標 |

|

|---|---|

| 課題 |

|

【情報収集】

| 普段利用するメディア | Instagram(時短家事、収納、子育て関連アカウント)、ママ向け情報サイト、LINE公式アカウント(お気に入りのショップ) |

|---|---|

| 参考にする情報源 | 友人やママ友からの口コミ、テレビの情報番組、通販サイトのレビュー |

| 参加するイベント | 地域のフリーマーケット、子供向けの体験イベント、オンラインでの子育て関連セミナー(隙間時間に参加) |

【購買行動】

| 情報収集から意思決定までのプロセス |

|

|---|---|

| 意思決定に関わる人 |

|

| 重視する点 | 時短効果、使いやすさ、安全性(特に子供関連)、価格、デザイン、口コミ評価、送料無料、返品・交換のしやすさ |

【価値観/興味関心】

| 価値観 |

|

|---|---|

| 興味関心 | 家事の時短、子育てグッズ、プチプラファッション、健康・美容情報、お得なセール情報、子供の教育 |

このように、具体的なペルソナを設定することで、「佐藤美香さん」のような人物に響くメッセージは何か、普段どのように情報収集しているか、どのような課題を解決したいと思っているか、といった点が鮮明になります。

4-2.KGI(ゴール)とKPI(中間目標)を設定する

ターゲットの人物像、つまりペルソナを明確に設定したら、次に「リードジェネレーション活動を通じて、最終的に何を達成したいのか」という最終的なゴールとなる「KGI(Key Goal Indicator、重要目標達成指標)」を明確に定義します。

そして、そのKGIを達成するために追うべき中間目標「KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標)」を設定します。

| 項目 | 定義 | 設定例 |

|---|---|---|

| KGI | 最終的な成果を示す指標。ビジネス全体の戦略に基づいて設定される | 【売上目標】 「年間売上高△△円達成」 【新規顧客獲得目標】 「新規顧客を年間〇〇社獲得」 【商談件数目標】 「有効な商談を四半期で〇〇件創出」 【成約件数目標】 「月間成約件数〇〇件」 |

| KPI | KGI達成のための中間プロセスや各施策の成果を測る指標。KGI達成への道標 | 【Webサイト関連】

|

KGIとKPIは、リードジェネレーション施策の方向性を定め、成果を測定し、改善を繰り返していく上で不可欠です。目標が不明確だと、何をもって成功とするのか、どの施策が効果的だったのかを判断できず、改善の糸口を見つけることができません。

KPIは最終的にKGIを達成するために必要な目標であるため、設定する際にはKGIから逆算していきましょう。

例えば、「新規顧客を年間100社獲得する」というKGIがある場合、過去のデータから「成約率は商談数の20%」「商談化率は獲得リード数の10%」だと分かっていたとします。

この場合、年間100社成約するためには「年間500件の商談が必要」であり、「年間5,000件の獲得リードが必要」といったように、必要なリード数をKPIとして設定できます。

KPIが明確になると、各施策の成果を定量的に把握でき、課題点が見えやすくなることで具体的な改善策を講じられるようになります。

ターゲット設定で「誰に」アプローチするかを決め、KGI/KPI設定で「何を」どれだけ達成するかを定めることで、手法の選定や具体的な施策立案をスムーズに進められるようになるでしょう。

4-3.予算とリソースを確認する

リードジェネレーションの手法を選ぶ上で、予算とリソースの確認は非常に重要です。特に人的リソースは、個々のスキルや経験を把握しておくことが非常に大切です。

下記は、手法ごとに必要となる専門知識やスキルです。

| 手法 | 必要な専門知識・スキル |

|---|---|

| コンテンツマーケティング | 企画、ライティング、編集スキル、SEO知識 |

| Web広告 | 広告運用知識、分析スキル |

| セミナー・ウェビナー | 企画運営スキル、登壇スキル |

| 展示会・イベント | 企画運営スキル、営業・コミュニケーションスキル |

| DM | ターゲット選定、ライティングスキル |

まず、利用可能な予算を把握したうえで、自社にどのような専門知識や経験を持つ人材(リソース)がいるのかを確認しましょう。そこから、取り組める手法を絞り込むことも可能です。

また、リソースが不足している場合は、外部委託も視野に入れて検討しましょう。

4-4.自社の状況に適した手法を選ぶ

リードジェネレーションの手法を選ぶ際は、ここまでに解説した「ターゲット(ペルソナ)」「KGI/KPI」「予算・リソース」に加えて、「競合の動向」と「自社の市場における立ち位置(STP分析)」を深く理解することが重要です。

これらの要素を総合的に分析することで、自社独自の強みを活かした、効果的なリードジェネレーション戦略を立てられます。

4-3-1.競合他社がどの手法でリードを獲得しているか分析する

まず、競合他社がどのようなリードジェネレーション手法を活用しているかを調査・分析しましょう。競合が注力している手法は、その市場やターゲット顧客にとって効果が高い可能性があります。

例えば、以下のような観点で調査します。

| Webコンテンツ |

|

|---|---|

| Web広告 |

|

| SNS | どのSNSプラットフォームで、どのような内容を発信しているか? |

| オフライン |

|

競合が実施しているにもかかわらず自社が手をつけていない手法があれば、それは機会損失につながっているかもしれません。逆に、競合がまだ参入していない、あるいは手薄なチャネルを見つけられれば、先行者として優位に立てる可能性があります。

競合の戦略を把握した上で、「自社ならどう戦うか?」「どこで差別化するか?」を検討することが重要です。

4-3-2.STP分析で自社の立ち位置を明確にする

次に、STP分析を用いて、自社の商品・サービスが市場で「どのような立ち位置にいるのか」を客観的に整理します。

STP分析とは、下記の3つの頭文字を取った分析フレームワークです。

| Targeting(ターゲット選定) | 細分化した市場の中から、自社が狙うべきターゲット層を決定する※設定したペルソナと連動する |

|---|---|

| Positioning(ポジショニング) | ターゲット市場において、競合製品と比べた自社製品の独自の強みや価値(価格、品質、機能、サポート体制など)を明確にする |

この分析を行うことで、ペルソナ設定で描いた「理想の顧客像」が、市場全体の中でどのような層に属し、競合と比較して自社をどのようにアピールすべきかが明確になります。

例えば、「低価格」が強みならWeb広告で価格優位性を訴求する手法が有効かもしれません。一方で、「高品質・高機能」が強みなら、その価値をじっくり伝えられるコンテンツマーケティングやセミナーが適しているでしょう。

このように、自社の市場での立ち位置を正しく理解することで、どの手法が自社の強みを最も活かせるのか、判断の精度が高まります。

4-3-2.分析結果を基に最適な手法を組み合わせる

ここまで解説してきた分析結果をすべて踏まえ、自社に最適な手法を総合的に判断します。

各手法には、即効性・コスト・獲得できるリードの質・運用負荷といった特徴に違いがあります。

例えば、「短期的に成果を出したい」のであればWeb広告や展示会が有効です。一方で、「長期的に資産となるリード獲得基盤を築きたい」のであれば、コンテンツマーケティングやSEO対策が適しています。

また、BtoBの高価格帯商材であれば、信頼構築が重要なためセミナーやコンテンツマーケティングが効果的です。比較的安価なBtoC商材であれば、SNS運用や商品同梱などで広く認知を獲得する手法が有効な場合があります。

「いつまでに、どのような成果が必要か」「自社の商材やポジショニングと相性の良い手法は何か」を熟考し、最適な手法を選択・組み合わせていきましょう。

5. リードジェネレーションを成功させるためのコツ

リードジェネレーションを成功させるためには、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

- リードの質と量のバランスを重視する

- 複数の手法やチャネルを組み合わせる

- 改善を繰り返す

それぞれ詳しく解説します。

5-1.リードの質と量のバランスを重視する

リードジェネレーションの成功には、獲得するリードの「量」だけでなく、「質」のバランスが不可欠です。単に数を集めるだけでなく、商談や受注に結びつく可能性の高い「質の高いリード」を重視する必要があります。

例えば、SEO対策で「生命保険とは」のような広く一般的なキーワードで記事を上位表示させ、たくさんの人に見てもらったとします。

これは多くのリードを集めることにはつながります。しかし、このキーワードの場合は「生命保険について知識がない」という人も多く、必ずしも保険商品やサービスを真剣に検討しているわけではありません。

一方、「学資保険 いつから 入る」「女性特約 おすすめ 医療保険」「夫 死亡 保障額 目安」といった、より具体的な保険に関する悩みや検討段階に入っている人が読む記事を制作したとします。すると、最後まで熟読してもらいやすくなり、その記事のコンバージョンとなる「無料保険相談」や「ライフプランシミュレーション」を利用する人は増えるでしょう。

このような行動をとる人は、明確な課題や関心を持っており、自社の保険商品やサービスがその解決策となる可能性が高い、つまり「質の高いリード」と言えます。

単に「量を重視したやり方」と、本当に困っている人や関心が高い人に深く響くようなコンテンツを提供し、そこから興味を持ってもらうといった「質を重視したやり方」では、その後の成果が大きく変わってきます。

本当に自社の顧客になってくれる可能性の高いリードを見つけるためには、以下のように「獲得できたリードがその後どのような行動をとったか(反応率)」をしっかりと分析することが大切です。

- どの記事から無料相談に申し込んだか、資料請求をしたか

- ダウンロードした資料をどのくらい読んでいるか

- その後のメールを開封・クリックしたか

これにより、どの手法やどのコンテンツが質の高いリード獲得につながっているかを見極め、限られた時間や予算を無駄にせず、効率的に集客を進められます。

5-2.複数の手法やチャネルを組み合わせる

リードジェネレーションの効果を最大化するためには、単一の手法に頼るのではなく、複数のチャネルを組み合わせることが重要です。

例えば、オンライン手法とオフライン手法を戦略的に組み合わせることで、幅広い見込み客との接点を創出し、リーチをより広げて幅広い層の見込み客にアプローチできます。

| 手法例 | |

|---|---|

| オンライン手法 |

|

| オフライン手法 |

|

これにより、認知度の向上だけでなく、より多くの質の高いリードを獲得することにもつながります。

5-3.改善を繰り返す

リードジェネレーションの施策は、一度実施して終わりではありません。設定したKPI(中間目標)が未達だった場合は、「なぜ」その目標を達成できなかったのか、原因を深掘りして特定する必要があります。

原因特定には、「なぜなぜ分析」のような手法が有効です。問題事象に対して「なぜ?」を5回ほど繰り返し問いかけることで、表面的な原因だけでなく、その背後にある根本的な原因を見つけ出すことができます。

例えば、問い合わせ数が伸び悩んでいるという課題がある場合は、以下のように問いかけを繰り返します。

なぜ1:お問い合わせ数が伸び悩んでいるのはなぜ?

→サイト訪問者数に対してお問い合わせ件数が少ない

なぜ2:なぜサイト訪問者数に対してお問い合わせ件数が少ないのか?

→お問い合わせフォームまで到達するユーザーが少ない

なぜ3:なぜお問い合わせフォームまで到達するユーザーが少ないのか?

→お問い合わせフォームの場所が分かりづらい、または導線が目立たない

なぜ4:なぜフォームの場所が分かりづらいのか?

→サイトのナビゲーションやバナー、ボタンが目立たず、誘導が弱い

なぜ5:なぜナビゲーションやボタンが目立たないのか?

→デザインやレイアウトがユーザー目線で設計されていない、またはABテストなどの改善施策が行われていない

こうすることで、具体的な原因を突き止めることが可能です。

特定した原因に基づき、具体的な改善策を講じ、施策に反映させます。この分析・改善のプロセスを定期的に繰り返すことで、より効果的なリードジェネレーション体制を継続的に構築していけるようになります。

下記記事でなぜなぜ分析のやり方を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

5-4.「その後の成果」を見据え、デマンドジェネレーション全体で設計する

リードジェネレーションの成功を、獲得したリードの「数」だけで測ると、売上という最終成果から遠ざかる危険性があります。例えば、展示会で興味の薄い3,000人のリストを集めても、その後の商談や受注にはつながりにくいでしょう。これは、目的が「リスト集め」になってしまっている失敗例です。

ビジネスにおける本質的な成功は「受注・成約」です。そのためには、リード獲得後の「育成(ナーチャリング)」や「選別」まで見据えた「デマンドジェネレーション」全体の視点で戦略を設計することが不可欠です。

具体的には、まず「どのような状態のリードを獲得したいか」というリードの「質」を定義します。

例えば、ニッチで専門的な商材であれば、広く浅くリストを集めるよりも、数は少なくても特定の課題を強く認識している「質の高い」リードを獲得する方が、最終的な成約率は高まります。このように獲得したいターゲットとリードの質を明確にすることで、コンテンツのテーマや広告のキーワード選定といった施策の精度が向上します。

さらに、リード獲得後にどのような情報を提供すれば顧客の購買意欲が高まるか(リードナーチャリング)を想定し、その起点となるコンテンツをあらかじめ用意しておくことも有効です。

リードジェネレーションを単なる「点」の施策で終わらせず、受注というゴールにつながる「線」の出発点として設計することが、本質的な成功への鍵となります。

6. 千趣会のサービスを活用したリードジェネレーション

千趣会は、長年の通販事業で培ったノウハウと顧客基盤を活かし、企業のリードジェネレーション施策に役立つさまざまなプロモーションサービスを提供しています。特に、主婦層や女性といった特定のターゲット層に強く、ベルメゾンのカタログやWebサイト、メールマガジンなどの多様なメディアを通じて、リードの獲得をサポートしています。

提供されるプロモーションサービスは多岐にわたりますが、以下のような手法があります。

これらのサービスを組み合わせることで、貴社のターゲット層に合わせた効果的なリードジェネレーション施策を展開することが可能です。

7. リードジェネレーションの成功事例

最後に、千趣会のサービスをご活用頂いたリードジェネレーションの成功事例を紹介します。

7-1.ベルメゾンネットでの商品掲載と広告を組み合わせ、認知度向上・売上拡大に成功

グローバル寝具メーカーであるZINUS JAPAN株式会社様は、日本市場参入にあたり、お客様へのタッチポイントを増やすための販路を探していました。その際に、ベルメゾンのインテリアの売上規模や顧客層に魅力を感じていただいたことから、ご相談をいただきました。

販路を拡大するための施策として、まずベルメゾンネット上で7型10品番の商品を取り扱い開始しました。さらに、サイト内では誘導バナーを設置するなど、商品を見つけてもらいやすいように露出を増やしました。

加えて、制作会社と連携して「買いたくなる」ようなセット販売のチラシを作成し、ベルメゾンの購入商品への同梱配布を通じて、顧客へのリーチ拡大を図りました。

これらの施策により、商品によっては売り切れや追加発注が発生するなど、良い反応が得られました。特に販促用チラシの効果が高く、ブランド認知度が低い中でもママ世代へのブランディングにつながり、認知度向上・売上拡大に成功しました。

7-2.高精度セグメントのDM施策で、ターゲット層への確実な訴求と高い集客効果を実現

ヨガスタジオを運営する株式会社ラマナ様では、開業から1年が経過したタイミングで、本格的な集客強化が必要となっていました。インターネット広告を通じて様々なプロモーションを試みていたものの、幅広い層に向けたアプローチではサービスに本当に関心のあるお客様へ届いている実感が得にくいと感じていました。

そうした中で、千趣会が保有する「ベルメゾン会員データベース」による詳細なセグメントと、商品・サービスに対する関心度の高い層への的確なアプローチが可能な点を評価いただき、ご相談をいただきました。

千趣会では、同社のビジネスエリアやサービス特性に合わせ、地域や年齢、さらには「健康食品・スポーツウェア」などの購買・閲覧履歴データをもとに、エアリアルヨガへの関心度が高いと考えられる顧客層を抽出。A4サイズの大判DMを使い、視認性と即時性を重視したデザインで、入会時期を見据えたタイミングで継続的なDM発送を行いました。

DM施策開始後、2週間~1ヶ月ほどでご来店されるお客様が多く、ご友人同士での来店や体験予約の申し込みもありました。メールでの問い合わせも増加し、ターゲティングの正確さが集客効果に直結しているという手応えを実感いただけました。

特に、実際に体験された方のリピート率が約70%と非常に高く、DMを通じた初回接点から入会・継続に至る一連の流れが確立されたことで、安定的な顧客獲得にもつながっています。

7-3.産院配布セットを活用し、出産直後のママ層へ確実に試供品を届けて販売促進とリピート率向上に成功

株式会社etpi様のブランドである「AIRFRIC(エアーフリック)」は、自社開発のベビーケア用品「Atsudeシリーズ」を展開し、とくにおしりふきや手口ふきの累計販売数が200万個を超えるなど、主にオンラインを中心に多くのお客様から支持を得ていました。

しかし、SNSを活用したインフルエンサープロモーションで一定の話題づくりができている一方で、実店舗での販売数が少なく、お客様に実際に商品を手に取って試していただく機会不足が課題となっていました。

同社は、デザインや機能性、アフターサービスなどお客様視点に立った商品開発に力を入れており、品質と使用感にこだわったAtsudeシリーズの良さを実感していただくことが購入促進の重要なステップであるとしていたため、この課題の解決に向けて、「ベルメゾン産院配布セット」というサービスをご提案しました。

実施にあたっては、産院を通じて妊婦さんや出産直後のママたちに、10枚入りのおしりふき試供品が手渡されました。加えて商品特長やブランドのこだわりを記載したリーフレットと限定クーポン付きチラシも同梱し、商品の認知と購入促進を図りました。

導入後には、ターゲットとなるママたちに商品をタイムリーに届けられたことで、出産直後の「今まさに必要なタイミング」での開封・使用が実現。実際に試供品を使ったことで商品への信頼が高まり、「安心して使える、買いたい」と感じてもらえる効果を生み出し、購入意欲の後押しとなりました。

また、限定クーポンも購入検討層への大きな動機づけとなり、販売促進の成果につながっています。さらに、一度購入されたお客様のリピート率が高い点からも、実際に手に取っていただく機会を創出したことの効果を実感されたそうです。

8.リードジェネレーションの手法にお悩みなら千趣会にご相談ください

リードジェネレーションは、見込み客を獲得するための重要な取り組みですが、その手法は多岐に渡ります。そのため、自社に最適なものを選び、実行するのは容易ではありません。

特に、複数の手法を組み合わせたり、獲得したリードを次のステップにつなげたりするためには、専門的な知識やノウハウが必要です。

リードジェネレーションの具体的な手法選定や実施方法についてお悩みでしたら、千趣会にご相談ください。千趣会では、これまでの豊富な経験と実績に基づき、お客様の課題や目標に合わせた最適なリードジェネレーション施策の実行をサポートします。

例えば、ベルメゾンの顧客基盤を活用したDM、商品同梱、カタログ同送といったオフライン手法や、Web広告、E-DMなどのオンライン手法など、多彩なチャネルの中からターゲット層に合わせた効果的な手法をお選びいただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】