- Point

-

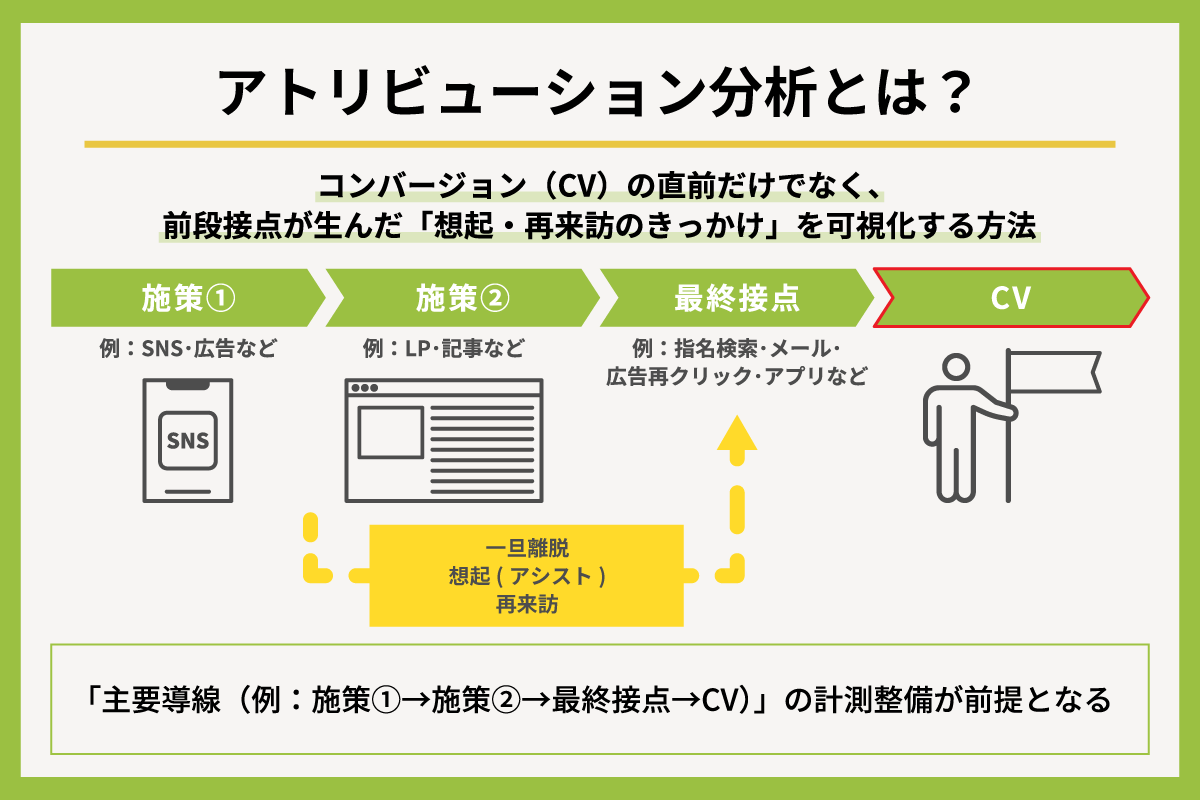

この記事では、アトリビューション分析の基本から、具体的な分析プロセスについて解説。また、GA4(Googleアナリティクス4)で分析するときの留意点や、そのほか多くの担当者がつまずきがちなポイントなども紹介しています。

「アトリビューション分析の手順を一から知りたい」「アトリビューション分析を実際にやってみたけどうまくいかない」と悩んでいるときの参考としてください。

- 目次

1.アトリビューション分析とは?

アトリビューション分析とは、商品購入、問い合わせなどのコンバージョン(CV)に至るまでに関わった複数のマーケティング接点(広告、検索、SNSなど)の貢献度を評価する手法です。各接点の貢献度をルールに基づいて配分して分析を行うことで、その後の意思決定に活かします。

ユーザーが商品を購入するとき、例えばSNS広告を見てLPなどにアクセスし、そのまま即座にECサイトで注文することもありますが、すべてがそうとは限りません。SNS広告やLPを見たあと一度離れ、その後何らかの理由があって「前に見たSNS広告やLPを思い出す」ことでECサイトを指名検索してアクセスし、商品を購入する場合もあります。

アトリビューション分析は、最終的なコンバージョンにつながった接点(ラストクリック)だけを評価するのではなく、「その前に接触した広告や記事コンテンツなどのアシスト役」も正しく評価します。上記の例で言えば、ECサイトの指名検索の貢献度だけでなく、その前に触れていたSNS広告やLPのそれぞれの貢献度も見ます。

このように、ラストクリック評価のみでは見えない広告効果も可視化し、精度の高い予算配分や施策の最適化を目指すのがアトリビューション分析です。

1-1.アトリビューション分析が効果的なケース

アトリビューション分析は、以下のような特徴を持つビジネスや商材において、大きな効果を発揮します。

| 検討期間が長い |

|

|---|---|

| 複数チャネルをまたぐ |

|

| 最終接点が「指名検索・直接」に偏る |

|

| 再想起させる施策が有効 |

|

| 予算配分やKPIの見直しを検討している |

|

1-2.アトリビューション分析が向かないケース

一方で、以下のようなケースでは、アトリビューション分析の効果は限定的か、分析コストに見合わない可能性があります。

| 検討期間が非常に短い・衝動買いが中心 |

ユーザー行動が単純で初回接点でのコンバージョンが大半のため、複数接点を評価するメリットが小さい ※ただし、BtoBにおいては意思決定経路の複雑さや予算執行に合理性が求められるため、こうした購買行動は起きにくい |

|---|---|

| 経路の大半が単一接点 | 評価すべき複数接点が存在しないため、アトリビューション分析の対象とならない |

| データ計測の前提が未整備 | 正確なデータがなければ分析結果の信頼性が担保できないため、まずは計測環境の整備が優先される |

2.アトリビューション分析が重要な理由

アトリビューション分析が重要な理由として、以下の2つが挙げられます。

- ラストクリックのみでは正しい判断ができないから

- 予算を適切に配分できるようになるから

では、アトリビューション分析の重要性について、詳しく解説します。

2-1.ラストクリックのみでは正しい判断ができないから

従来の主流であった「ラストクリック評価」は、コンバージョン直前の接点のみを評価するモデルです。この方法では、そこに至るまでの認知獲得、興味喚起、再想起といった重要なステップの貢献を完全に見落としてしまいます。

その結果、直接コンバージョンを生みにくいが、長期的な顧客育成に不可欠な上流施策(動画広告、記事コンテンツ、比較サイトへの掲載など)を「効果がない」と誤って判断し、縮小・停止してしまうリスクがあります。

例えば、ディスプレイ広告でブランドを知ったユーザーが、後日社名を検索してコンバージョンした場合、ラストクリック評価では「指名検索」の成果となります。この評価だけを信じてディスプレイ広告の予算を削減すると、そもそも社名を検索してくれるユーザー自体が減少し、中長期的にはコンバージョン全体の鈍化を招いてしまうのです。

上記の例ではディスプレイ広告を挙げましたが、実務上、顧客の想起を生むのはデジタル施策に限りません。テレビCMやイベントといったオフライン施策がきっかけでブランドを記憶し、後日指名検索に至るケースも多く存在します。

「テレビCMの放映期間中、指名検索数や直接流入が急増していないか?」「展示会に出展した週、特定のサービスページの閲覧数や資料請求が増えていないか?」といったように、計測が難しい貢献も念頭に置いておくことが、より本質的な分析には不可欠です。

2-2.予算配分の判断精度を高められるから

アトリビューション分析によって、各接点が「どの程度コンバージョンに貢献したか」を相対的に可視化でき、予算配分の検討材料を増やせます。

直接的なコンバージョン数は少なくても、認知拡大や購買検討の初期段階で重要な役割を果たしているチャネルやキャンペーンを把握しやすくなるため、配分見直しの当たりをつけやすくなるからです。

ただし、アトリビューション分析は「どの施策がどれだけ効いたか」を分けて見るための枠組みであり、「本当の原因」を断定するものではありません。実際の配分判断ではA/Bテストやインクリメンタリティ検証などの追加検証と組み合わせることで、より妥当性の高い意思決定に近づけます。

▼補足:インクリメンタリティ(増分性)

インクリメンタリティとは、「その施策を実施したことで、しなかった場合と比べてどれだけ成果が増えたか」を測る考え方です。これはアトリビューション分析モデルとは異なりますが、実務では「アトリビューション分析で貢献度が高いと示唆された施策に対し、本当に増分効果があるのかをABテストなどで検証する」といった形で、二段構えで活用されます。

3.アトリビューション分析の共通プロセス6STEP

ここでは、ツールに依存しない基本的なアトリビューション分析のプロセスを6つのステップで解説します。

3-1.目的設定

分析を始める前に、「誰が、いつ、何を判断するために、この分析を行うのか」を明確にします。目的が曖昧なままでは、分析そのものが目的化し、アクションにつながりません。

| 意思決定の主語を明確にする | (例)マーケティング責任者が、四半期の媒体予算配分を決定するため |

|---|---|

| 評価対象を固定する | コンバージョン定義、評価期間、評価単位(媒体/キャンペーンなど)を具体的に決める |

| 成功指標をセットで定義する | 「コンバージョン件数」などの量と、「CPA/ROAS」などの効率をセットで設定する |

▼アウトプット例

アトリビューション分析の目的:202X年第3四半期の媒体予算配分を10〜20%の幅で最適化し、全体のコンバージョン件数+8%、CPA-5%を達成する

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 評価期間 | 202X年7月1日~9月30日 |

| CV種別 | 「購入完了」「無料相談申込」 |

| 除外ルール | 社名・ブランド名の指名検索経由CVは評価対象外とする |

| 判断基準 |

|

▼チェックリスト

| ☑ アトリビューション分析の目的に「誰が・いつ・何を・どれだけ」が具体的に含まれているか? |

| ☑ コンバージョン定義と評価期間について、関係者間で合意が取れ、文書化されているか? |

|

【GA4メモ|目的設定】

|

3-2.データ設計

分析の精度は、元となるデータの品質に大きく依存します。チャネルの定義を標準化し、必要なID連携の要件を定めます。

| チャネル定義の標準化 |

|

|---|---|

| ID連携の要件定義 | 会員ID、広告ID、クリックIDなど、ユーザーを横断して紐づけるために最低限必要なキーを決める |

| オンライン・オフライン結合のルール設計 | オフラインデータ(店舗売上など)を結合する場合、キーの一意性やデータが反映されるまでの遅延を考慮したルールを設計する |

▼アウトプット例

| チャネル定義シート | UTMの命名規則、参照元除外リスト、指名検索キーワードの定義などをまとめた一覧 |

|---|---|

| データ連携図 | データの取得元から、DWH(データウェアハウス)やBIツールを経て、最終的なレポートに出力されるまでの流れ、更新頻度、遅延時間などを可視化した図 |

| 欠損時の扱い | 「チャネル不明」として分類するルールや、その割合が一定を超えた場合にアラートを出す仕組み |

▼チェック

| ☑ 同じ流入元が媒体によって別の名前で計測される、といった二重計上が発生していないか? |

| ☑ 参照元サイトの除外設定が過剰で、本来の流入元が「直接流入(Direct)」として不当に多く計測されていないか? |

▼補足

本記事ではツール非依存のプロセスを解説していますが、実務ではGA4に加えてさまざまな有料ツールを併用するケースが多く見られます。例えば、CDP(顧客データ基盤)でID統合を安定化させ、専用のMTA(マルチタッチアトリビューション)ツールで高度な分析を行い、MA(マーケティングオートメーション)ツールで分析結果を具体的な施策に落とし込む、といった役割分担が考えられます。

|

【GA4メモ|チャネル定義】

|

3-3.モデル選択

本格的なモデル選択の前に、まず決めておくべき重要なことがあります。それは「指名検索」と「直接流入」の扱いです。

これらは多くの場合、それ以前のマーケティング活動によって動機づけられた結果であり、他の施策の貢献度を飲み込んでしまい、見かけ上の成績が良くなりやすいため、評価時には特別な扱いが必要です。

| 分解 | 「指名検索(社名、ブランド名など)」を、一般キーワードの自然検索とは別の独立したチャネルとして設定する |

|---|---|

| 除外 | 予算配分などを検討する際、一時的に指名検索と直接流入を分析対象から除外し、それ以外の広告施策など、上流チャネル同士の相対的な貢献度を比較する |

| リフト確認 |

|

上記の準備が整ったら、どのルール(モデル)で貢献度を評価するかを、自社の商品の特徴やお客様が購入するまでの流れに合わせて選びます。

大切なのは、一つのモデルだけで判断しないことです。複数のモデルの結果を見比べて、その「違い」から「どの施策が本当に効いていたのか」というヒントを見つけ出すのが基本です。

検討期間が長い商材なら「減衰モデル」や「データドリブンモデル(DDA)」、短期的なキャンペーン検証なら「ラストクリックモデル」と「線形モデル」を比較するなど、目的に応じたモデルの組み合わせをあらかじめ決めておきましょう。

なお、分析モデルの比較については、後述の「4.アトリビューションの分析モデルの使い分け」をご覧ください。

▼アウトプット例

| 「前提→モデル」の対応表 | 商材の特性(検討期間、想起の強さ、指名検索比率など)と、それに適した分析モデルの組み合わせを整理した表 |

|---|---|

| 比較ルール | 常に同じ期間、同じコンバージョン、同じセグメントで複数のモデルの差を定点観測する、という運用ルール |

▼チェック

| ☑ 特定のモデルの結果を「信仰」していないか?(あくまでモデル間の差を解釈し、施策の仮説を立て、テストするという手順を踏んでいるか) |

| ☑ 指名検索の扱いなどを途中で変更した場合、過去のデータとの比較ができなくなることを理解し、変更履歴を管理しているか? |

|

【GA4メモ|モデル比較】

|

3-4.計算

選択したモデルに基づき、貢献度を計算します。重要なのは、計算結果の「差分」から「要因」を考え、「仮説」を立てることです。

| ルールベースモデルの配分 | 線形モデルなら均等配分、減衰モデルならコンバージョンに近い接点ほど重く配分、といったロジックに基づいて計算する |

|---|---|

| DDAの配分 |

|

| 差分から仮説を立てる | (例)ラストクリックと線形モデルを比較した際、ディスプレイ広告の貢献度が5%から15%に上昇した。これは、ディスプレイ広告が初期接触として有効に機能している、という仮説が立てられる |

▼アウトプット例

| モデル別の媒体貢献度比較表 | 現行の評価モデルと、比較対象のモデルで、各媒体の貢献度がどれだけ変化したかを示す表 |

|---|---|

| 経路に関する洞察メモ | コンバージョンに至った長い経路の上位パターンや、アシスト数の多い接点などをまとめたメモ |

▼チェック

| ☑ 分析期間の途中で、コンバージョン定義や広告の配信条件などを変更していないか?(比較の前提が崩れる) |

| ☑ キャンペーンの一時停止やトラッキング障害など、結果に影響を与えうる「外れ値」があった場合は、注記として記録しているか? |

|

【GA4メモ|比較の実務】

|

3-5.ダッシュボード

分析結果は、意思決定者が見て1分で状況を理解できるように可視化します。役割に応じた三層構造のダッシュボードがおすすめです。

| 層①エグゼクティブ向けKPI |

|

|---|---|

| 層②媒体担当者向け配分差分 |

|

| 層③分析者向け経路洞察 |

|

さらに、ダッシュボード内には必ず「次のアクション」を記載する欄を設けます。「この結果から、来月は何をすべきか」を明確にすることが、分析をやって終わりにしないためのポイントです。

▼アウトプット例

| ダッシュボード要件定義書 | ダッシュボードの閲覧者、更新頻度、データ確定日、アラートを発する閾値などを定義した資料 |

|---|---|

| アクション管理ボード | 分析による「示唆」から「具体的なアクション」「担当者」「期限」までを記録し、進捗を管理するボード(スプレッドシートやプロジェクト管理ツールなど) |

▼チェック

| ☑ グラフや表が多すぎて、見る人が結論にたどり着くのに時間がかかっていないか? |

| ☑ データが確定する前に、速報値で意思決定をしてしまっていないか?(比較は必ず確定日以降に行う) |

|

【GA4メモ|可視化】

|

3-6.施策判断と検証ループ

分析と可視化で得られた示唆を、具体的なアクションにつなげ、その結果を検証するループを回します。

| 差分から配分案を作成し、テストする |

|

|---|---|

| 変更は少しずつ行う |

|

| 施策の停止は慎重に | ある施策の貢献度が低いと判断されても、すぐに停止するのではなく、代替施策が機能する確証が得られるまでは暫定的に維持することも検討する |

▼アウトプット例

| 月次レビュー議事録 | レビュー会議での決定事項、保留事項、次回検証する内容などを記録 |

|---|---|

| 予算配分変更の履歴 | いつ、なぜ、どの媒体の予算をいくら変更したのか、そしてその結果どうだったのかを記録した資料 |

▼チェック

| ☑ 分析結果が「示唆どまり」で終わっていないか?(必ず具体的なテスト計画とセットになっているか) |

| ☑ テストが失敗した場合でも、そこから得られた学び(再現性のある教訓)を次に活かす仕組みがあるか? |

|

【GA4メモ|運用】

|

4.アトリビューションの分析モデルの使い分け

アトリビューション分析には複数のモデルが存在します。代表的なモデルの特徴と、実践的な使い分け方を解説します。

4-1.各モデルの特徴

各モデルの強み・弱みと、どのようなケースに向いているかをまとめました。

・ラストクリック

| モデル分類 | シングルタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | 最後に接触した接点に100% |

| 強み・特徴 |

|

| 弱み・注意点 | 認知・検討段階の貢献を無視してしまう |

・ファーストクリック

| モデル分類 | シングルタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | 最初に接触した接点に100% |

| 強み・特徴 | 新規顧客獲得に貢献した認知施策を評価しやすい |

| 弱み・注意点 | CV直前の接点の貢献を無視してしまう |

・線形(リニア)

| モデル分類 | マルチタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | 全ての接点に均等に配分 |

| 強み・特徴 |

|

| 弱み・注意点 | 各接点の貢献度の強弱が反映されない |

・減衰

| モデル分類 | マルチタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | CVに近い接点ほど重く配分 |

| 強み・特徴 | CV直前の検討・刈り取り施策を重視しつつ、初期接点も評価 |

| 弱み・注意点 | 認知施策の貢献が過小評価されやすい |

・ポジションベース

| モデル分類 | マルチタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | 最初と最後の接点に各40%、中間に20%を均等配分 |

| 強み・特徴 | 認知(最初)と刈り取り(最後)の両方を高く評価できる |

| 弱み・注意点 | 中間の比較検討段階の貢献が過小評価されやすい |

・データドリブン(DDA)

| モデル分類 | マルチタッチ |

|---|---|

| 貢献度の配分方法 | 機械学習がデータに基づき貢献度を推定 |

| 強み・特徴 | 実際のデータから最適な配分を計算するため、客観性が高い |

| 弱み・注意点 | 大量のデータが必要。データ品質が低いと結果が不安定になる |

4-2.二刀流比較を基本運用に

最適なモデルは一つではありません。常に「ルールベースのモデル1種 + DDA(または別のルールベースモデル)」のように、2つのモデルを同じ条件で比較する「二刀流運用」を基本としましょう。

モデル間の差分を見ることで、より深い洞察が得られます。

▼二刀流比較の例

| 想起が強い期間の分析例 |

|

|---|---|

| 短期的なキャンペーンの検証例 |

|

5.各モデルの考え方とダッシュボード化のポイント

各モデルの考え方と、それをアクションにつなげるためのダッシュボード設計のポイントを解説します。

5-1.ルールベース配分の考え方を理解する

ルールベースの各モデルが、どのような考え方で貢献度を配分するのかを具体例で見てみましょう。

| 線形モデル | 経路上に4つの接点があれば、各接点に25%ずつ貢献度を配分する。最もシンプルで説明しやすいモデル |

|---|---|

| 減衰モデル | 例えば、コンバージョンまでの期間が7日間の「半減期」を持つと設定した場合、CV当日の接点に最も多くの貢献度が配分され、7日前の接点の貢献度はその半分、14日前の接点はさらにその半分…というように、CVから遠いほど貢献度が指数関数的に減少する |

| ポジションベースモデル | 認知のきっかけとなった「最初の接点」と、刈り取りを行った「最後の接点」を特に重視したい場合に有効なモデル |

5-2.データドリブンモデル(DDA)の考え方を理解する

DDAは、「もしその接点がなかったら、コンバージョンは発生したか?」という考え方に基づいています。

コンバージョンしたユーザーの経路と、しなかったユーザーの経路を大量に比較学習し、各接点がコンバージョン確率をどれだけ高めたか(限界貢献度)を推定します。そのため、データの量と質に結果が大きく左右され、ノイズが多いと貢献度の重み付けが不安定になることがあります。

5-3.ダッシュボード設計の考え方をテンプレートで理解する

前述の通り、実用的なダッシュボードを設計する上では、見る人の役割に応じた三層構造にするのが基本です。以下のように整理すると、各階層の役割がより明確になります。

・上層(全体KPIサマリー)

| 主な閲覧者 | 経営層、事業責任者 |

|---|---|

| 内容 |

|

・中層

| 主な閲覧者 | マーケティングマネージャー、媒体担当者 |

|---|---|

| 内容 |

|

・下層

| 主な閲覧者 | データアナリスト、施策担当者 |

|---|---|

| 内容 |

【左側】アシストCV数の多い媒体ランキング、上位のコンバージョン経路パターン 【右側】「次のアクション」欄 (例)

|

|

【GA4メモ|実装ポイント】

|

6.アトリビューション分析の目的別フレームワーク例

具体的な目的に応じた分析のフレームワーク例を紹介します。

6-1.【目的1】媒体横断での予算配分最適化

媒体横断での予算配分最適化は、以下の4ステップで分析と施策を繰り返すサイクルを回すのが基本です。

- 現行の評価モデル(例:ラストクリック)と、比較モデル(例:DDA)の貢献度差分(CV数、ROAS)を媒体別に算出する

- 現行モデルより比較モデルの評価が高い媒体を「増額候補」、低い媒体を「減額候補」としてリストアップする

- 次月の予算配分で、候補媒体の予算を±10〜20%の範囲でテスト的に変更する

- テスト結果を検証、効果が確認できれば配分ルールを更新し、このサイクルを繰り返す

|

【GA4メモ】 「モデル比較」レポートで媒体別の貢献度差分を確認し、その結果をスプレッドシートなどにメモして配分案を作成する |

6-2.【目的2】想起・育成施策(CRM・リターゲティング)の評価

想起・育成施策の評価は、施策に接触したユーザーとそうでないユーザーをセグメントに分けて比較するのが基本です。

- メルマガ接触「有り/無し」や、リターゲティング広告の接触「回数別」などでユーザーセグメントを作成する

- 各セグメントのコンバージョン率や顧客単価を比較し、施策接触によるリフトアップ効果を測定する

- 接触からコンバージョンまでの時間(遅延効果)も分析し、施策の評価期間を最適化する

|

【GA4メモ】 「探索」レポートを使い、セグメント比較や、特定のイベント(例:email_click)の発生回数別のコンバージョン率などを定点観測する |

6-3.【目的3】オフライン売上との連携分析

オフライン売上との連携分析では、まずデータ結合のルールを明確に定義し、分析可能な範囲と限界を明らかにすることが重要です。

- オンライン(Webサイト)とオフライン(店舗)の顧客データを紐づけるための共通キー(会員IDなど)の一意性を担保する

- データの欠損、重複、反映遅延に関する処理ルールを明確に定義する(例:オフラインデータは3日遅れで反映されるため、分析は毎月5日以降に行う)

- 現状のデータでは分析できない範囲(例:店舗での初回購入に対するWeb広告の細かな寄与)は限界として明示し、過度な期待を生まないようにする

|

【GA4メモ】

|

7.アトリビューション分析のつまずきポイント別の対策

アトリビューション分析では、多くの担当者が直面するつまずきポイントがあります。対策とあわせてチェックしていきましょう。

7-1.チャネル定義の不一致

UTMのパラメータ命名などが揺れると、同じ流入元でも別チャネルとして集計されてしまい、分析の土台が崩れてしまいます。

まずは「指名検索の分離」と「UTM命名規則の固定」、そして「参照元除外の最小化」を文書化し、関係者全員で運用に落とし込むことが、正確な分析のポイントです。

|

【GA4メモ】 どのキーワードを「指名検索」とみなすかを辞書として定義し、カスタムチャネル設定に反映させる |

7-2.指名・直接への過度帰属

多くの場合、指名検索や直接流入は、その手前にあるディスプレイ広告や記事コンテンツなど、上流の想起施策によって生まれます。しかし、これらのチャネルは最終接点になりやすいため、貢献度が過大評価されがちです。

評価時は「チャネルとして分解→分析時に一時的に除外→上流施策とのリフト(相関)を確認」の三点セットで、多角的に判断しましょう。

|

【GA4メモ】 アトリビューション パスで、最終接点が指名検索だった割合を月次で定点観測し、異常な増減がないかを確認する |

7-3.欠損・クロスデバイス

Cookie規制などの影響でユーザーの行動が分断されると、データが欠損し「未割り当て(Unassigned)」チャネルが増え、正しい判断がしにくくなります。

ID連携の強化や同意取得率の改善を進めるとともに、「未割り当てチャネルのデータは全体の5%までを許容範囲とする」といった遅延反映ルールを設けることで、“見えない流れ”の影響を最小化します。

|

【GA4メモ】 未割り当てチャネルの比率が設定した上限(例:5%)を超えた場合にアラートが飛ぶように、カスタムアラートを設定しておくと便利 |

7-4.媒体と数値が合わない

この問題は多くの場合、各ツール間の比較条件の不一致が原因です。

分析ツールと媒体管理画面で、以下がすべて同じになっているかを表形式で整理し、前提を揃えることが最も重要です。

- 評価期間

- コンバージョンの定義

- 貢献とみなす期間(ルックバック期間)

- クリック/ビューの基準

- 重複の扱い

- タイムゾーン

|

【GA4メモ】 データの比較は、必ず各媒体の数値が確定した「確定日」以降に行うようにする |

7-5.DDAが不安定

データドリブンモデル(DDA)は、学習するデータの量と質に結果が大きく依存します。そのため、データ量が少ない、あるいは突発的なキャンペーンなどでデータにノイズが多いと、貢献度の算出結果が月ごとに大きく変動し、判断の拠り所としにくくなります。

対策として、学習対象となるコンバージョンの最小件数を決めたり、ルールベースのモデルと常に比較する「二刀流」で結果を解釈したりすることが有効です。DDAの更新頻度は、安定性を考慮すると月1回程度で十分な場合が多いです。

|

【GA4メモ】

|

7-6.ダッシュボードが活きない

ダッシュボードがただ数値を眺めるだけで終わってしまうのは、「誰が、何を決めるためのダッシュボードか」という目的が明確化されていないことが根本原因です。

閲覧者の役割に応じた「KPI→差分→経路」の三層構造にし、必ず「次のアクション」を書き込む欄を設け、ダッシュボードの更新日と、それを見て意思決定する責任者を固定することが、分析をアクションにつなげるポイントです。

|

【GA4メモ】 Looker Studioなどでダッシュボードを作る際は、モデルごとの貢献度の差分と、CPA/ROASといった費用対効果の指標を必ず同じ画面で見比べられるように設計する |

8.アトリビューション分析に関連する専門用語集

| 用語 | 意味(要点) |

|---|---|

| アシスト | 最終接点以外でCVに寄与した接点 |

| 指名検索 | 社名やブランド名を含む検索 |

| 非指名検索 | 一般語・課題語での検索 |

| 直接流入(Direct) | URL直打ち・ブックマークなどの来訪 |

| チャネル定義 | 流入を「自然検索/有料検索/ディスプレイ/メール/指名検索…」などに分類するルール |

| UTMパラメータ | 「utm_source/utm_medium/utm_campaign」などの計測用パラメータ |

| 参照元除外 | 自己参照などを除外してセッション分断を防ぐ設定 |

| 未割り当て | チャネル判定できないトラフィックの受け皿 |

| ルックバック期間 | 「CVに貢献した」とみなす過去期間の設定 |

| ビュー・スルー | クリック無しの広告表示接触後の寄与を見る概念 |

| クリック・スルー | クリックを起点にした寄与判定 |

| CDP | 会員IDなどでデータを横断統合する基盤 |

| Measurement Protocol | オフラインCVなどをGA4へ送る仕組み |

| データ確定日 | 各媒体・分析環境の数値が固まる日 |

| リフト | 上流投下量と指名検索数や直接流入の増減の関係を見る観点 |

| データ品質 | 欠損・重複・タイムゾーン不一致・命名揺れなどの総称 |

9.広告施策そのものの見直しが必要な場合は、千趣会のプロモーションサービスをご検討ください

アトリビューション分析は、現状のマーケティング活動を正しく評価し、改善の方向性を見つけるための強力な羅針盤です。分析によって各施策の貢献度が可視化されれば、より効果的な予算配分が可能になるでしょう。

しかし、分析の結果、「予算配分の調整だけでは限界がある」「貢献度の高いチャネルはわかったが、そこで展開する施策のアイデアが枯渇している」といった新たな課題が見えてくることも少なくありません。

アトリビューション分析はあくまで手段であり、最終的な目的はビジネスを成長させることです。もし、分析の先にある「施策そのもの」の企画や実行に課題をお感じでしたら、ぜひ一度、千趣会にご相談ください。

千趣会は、長年の通販事業で培ってきたマーケティングノウハウと約1,560万人のベルメゾン会員基盤を活かし、企業の新規顧客獲得を多角的に支援しています。特に主婦層や女性層といったターゲットに強く、ライフスタイルに寄り添った自然な形でのアプローチが可能です。

千趣会には、70年以上通販ビジネスを実践してきたなかで培ってきたさまざまなノウハウがあります。

新規顧客獲得の質を上げたい、チャネル選定で悩んでいるといった課題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】