- Point

-

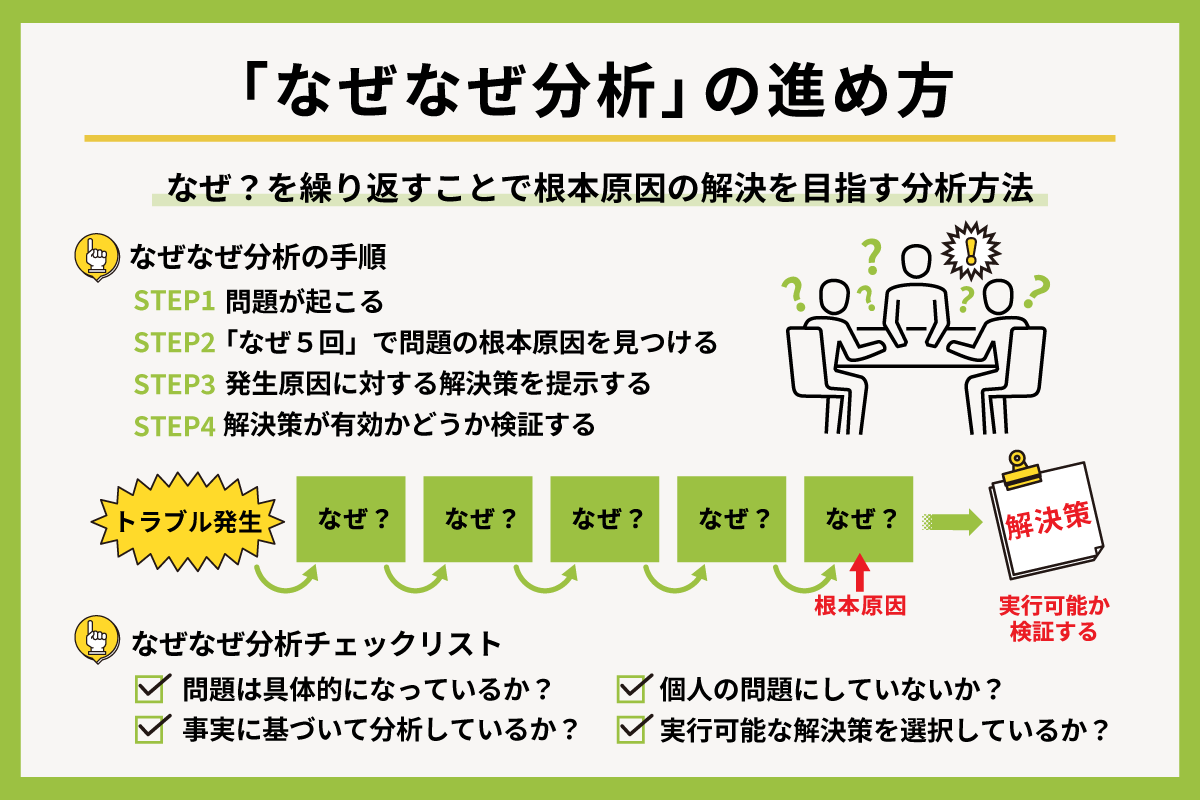

この記事では、「なぜなぜ分析」のやり方や注意点、「なぜなぜ分析」では問題が解決しない場合の対処法も含めて解説します。

- 目次

1. なぜなぜ分析とは

1-1. なぜなぜ分析の概要

「なぜなぜ分析」とは、問題の要因を探究して、根本的な解決策を見つけるための分析方法です。

「なぜ?」という問いかけを繰り返すことで、根本原因を明らかにするとともに、現象とその原因との関係性を把握します。この方法は、トヨタ生産方式において代表的な手段の一つになっています。

トヨタ生産方式とは、日本の自動車メーカーであるトヨタ自動車社が開発した製造業における生産システムのことです。このシステムは、顧客ニーズに応じた高品質な製品を効率的に生産することを目的としており、職場の「人」「機械」「環境」「道具」を最適化することによって、生産効率を向上させるという考え方が特徴です。

トヨタ生産方式には、「なぜなぜ分析」の他に「Kaizen(改善)」などの概念も含まれており、製造業をはじめとする多くのビジネスシーンで採用されています。

1-2. なぜなぜ分析のやり方

なぜなぜ分析は、次のように進めます。

- 問題が起こる

- 「なぜ」と5回問いかけることで問題の根本原因を見つける

- 発生原因に対する解決策を提示する

- 解決策が有効かどうか検証する

トヨタ生産方式では、「なぜ」と問いかける回数は5回とされていますが、5回という回数が重要なのではなく、繰り返し「なぜ」と問いかけることが重要です。したがって、5回という回数にとらわれ過ぎず、有効な解決策に辿り着くまで手順2を繰り返してみましょう。

2. なぜなぜ分析の使用事例

なぜなぜ分析の使用事例を3つご紹介します。

2-1. なぜなぜ分析の身近な場面での使用例

トラブル:会社に遅刻してしまった

- なぜ?→家を出るのが遅くなってしまったから

- なぜ?→起きる時間が遅かったから

- なぜ?→目覚まし時計をセットし忘れたから

- なぜ?→昨日は飲み会で帰りが遅くなり家に着いてすぐに寝てしまったから

- なぜ?→寝る前に時間の余裕がないと目覚まし時計をセットするという行為を忘れてしまうから

解決策:朝目覚めたタイミングで次の日の目覚まし時計をセットすることを習慣づける

2-2.なぜなぜ分析の配送現場での使用例

トラブル:配送において荷物の遅延が発生した

- なぜ?→ドライバーが荷物を積み忘れた

- なぜ?→いつも置いてある場所と違う場所に置いてあったから

- なぜ?→研修中の社員が間違えて置いてしまったから

- なぜ?→荷物の置き場所がわからなかったけれど、先輩に聞けなかったから

- なぜ?→先輩が忙しそうにしていたので、仕事の邪魔になると思い聞くことができなかった

解決策:全社員(アルバイト・パートを含む)向けに、研修中の新入社員への対応マニュアルを作成して、全社員が研修を受け、わからないことを何でも相談できる社風作りをする

2-3. なぜなぜ分析の物流倉庫での使用例

トラブル:倉庫での大規模火災が発生した

- なぜ?→火災の原因は古紙回収業者が運用していたフォークリフトのマフラー付近が高熱になり、それがダンボールに触れたから

- なぜ?→委託業者がフォークリフトの安全管理を行っていると思っていたから

- なぜ?→この物流倉庫運営側は日常の安全管理や工場内の環境整備が整っていなかったから

- なぜ?→物流倉庫運営側と委託業者は、安全管理と環境整備の重要性を理解していなかったから

- なぜ?→重要性を理解する研修、機会すら与えられていなかったから

解決策:自社でEC物流倉庫を運営するなら、出入りの業者に課すルールの整備、また物流倉庫運営側と委託業者で会議・研修を行うこと

このように、「なぜ?」という問いを繰り返すことで、トラブルの根本原因を探り、そのトラブルが再発しないような解決策まで導くのが「なぜなぜ分析」です。ビジネスの現場で使われるのが一般的ですが、日常生活でも活用することができます。

3. なぜなぜ分析で注意すべき点

問題解決に有効ななぜなぜ分析ですが、うまくいかないこともしばしばあります。

次になぜなぜ分析をする際に、注意が必要なことについて具体例を取り上げながら解説します。

3-1. 問題を具体的にする

なぜなぜ分析で問題の正確な状況を把握するためには、具体的な言葉や数字で表現することが重要です。

「売上が低い」といった問題があった場合、「どの地域・商品・顧客グループにおいて売上が低いのか」「前年と比較して何%低いのか」を明確にすると、具体的な原因を探りやすくなります。

物流現場において、例えば「配送効率が悪い」という問題があった場合は、出荷時間や寸法・重量などを事前に調査しておくと、根本的な原因を速やかに明らかにできます。

3-2. 事実にもとづいて分析する

なぜなぜ分析では、事実にもとづいて分析することが重要なポイントです。事実から離れた想像や個人的な見解を用いた分析は、根本的な問題解決にはつながりません。そのためにも、事実を的確に把握することが大切です。

例えば、顧客からの不満の声が多い場合、まずその原因となっている事実を顧客アンケートなどで把握します。その結果を元に適切な対応策を講じることで、顧客の不満を改善できます。

物流現場において、例えば「配送効率が悪い」という問題があった場合は、デジタルタコグラフ(走行時間や走行距離を記録するデジタル測定器)やドライブレコーダーの調査などから始めるとよいでしょう。

3-3. 個人の問題にしない

なぜなぜ分析で問題の原因を探る際、原因を個人レベルに限定せず、システムや組織レベルでの要因も探求することが大切です。問題の原因に対して個人を責めても、根本的な解決につながりません。一見、個人の問題のようなものでも、組織の不備や体制の課題などが原因である場合もあります。

例えば、職場での業務遂行において、ある従業員が常に遅刻しているという問題があったとします。この問題を解決するときは、当該従業員だけでなく、その従業員に業務が集中して残業過多になっていないかなど、組織レベルでの課題を洗い出す観点が重要です。

物流現場において、例えば「配送効率が悪い」という問題がある場合も、個人の問題にするのではなく、運行ルート・配車など運行管理といった体制面での要因がないか探求することが大切です。

3-4. 実行可能な解決策を選択する

なぜなぜ分析でたどり着いた解決策は、解決策に対するリスクや効果、実行可能性などの評価を必ず行いましょう。

例えば、生産ラインで生産量が低下している問題があった場合、「生産ラインの設備を全面的に改装する」という解決策を考えるかもしれませんが、このような大規模な改装には長期間を要し、巨額の費用がかかる場合があります。一方、「生産ラインのなかで発生する問題を素早く検出して修正する」といった簡単な解決策を選択すれば、すぐに生産量の向上が見込めるかもしれません。

物流現場において、例えば「配送効率が悪い」という問題があった場合、車両の入れ替え配達ナビゲーションアプリという解決策が考えられますが、資金面やアプリの性能面などがネックになり、実際は難しいことがほとんどです。「自社でデータ集計・分析をする」という解決策を新たに検討し、実行に移すほうが現実的でしょう。

4. なぜなぜ分析以外の分析ツールを紹介

注意点を踏まえながら「なぜなぜ分析」を実行してみても、有効な解決策に辿り着けないケースもあるでしょう。そこで、「なぜなぜ分析」以外でビジネス現場の問題解決に役立つ分析手法を紹介します。

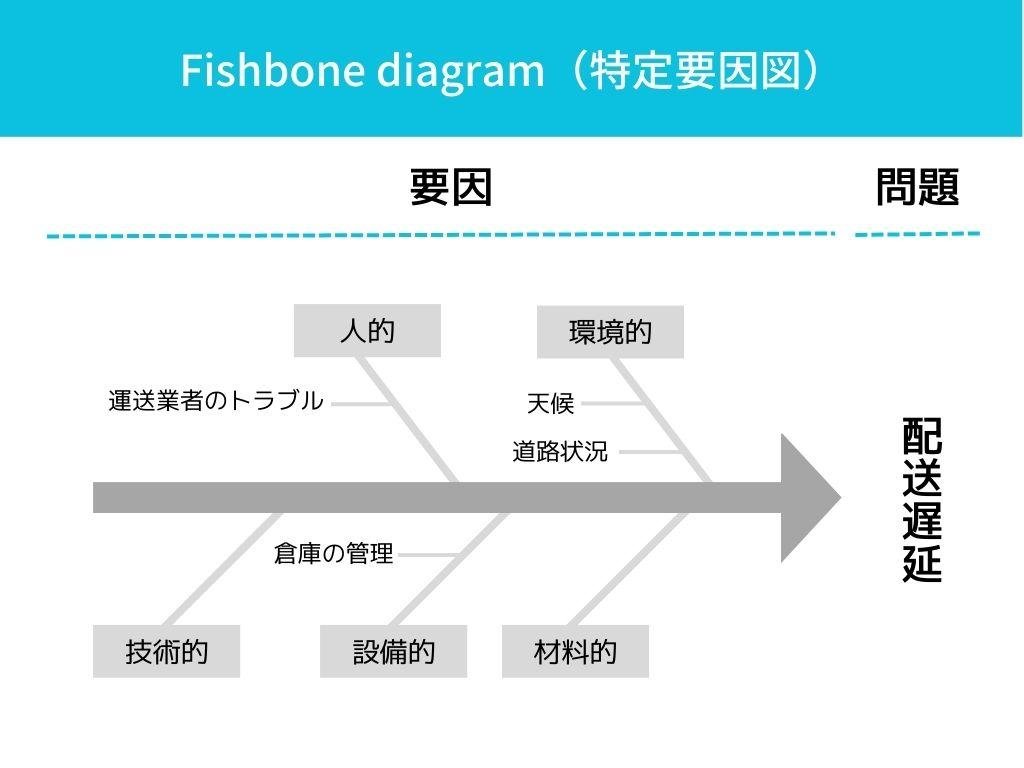

4-1. Fishbone diagram(Ishikawa diagram、特性要因図)

Fishbone diagram(Ishikawa diagram、特定要因図)は、問題発生原因を探索するためのツールです。図の形が魚の骨に似ていることから、Fishbone diagramと呼ばれています。

Fishbone diagramを構築する際に、発生している問題を骨として、それに関連する要因をつなげていきます。これらの要因は、人的要因、技術的要因、環境的要因、設備的要因、材料的要因などに分類されます。

問題を特定: 配送遅延

背骨を作成:配送遅延を中心に、それに関連する要因を分岐

要因を記入:例えば天候、道路交通状況、運送会社のトラブル、倉庫の管理など

詳細な要因を分析:各要因について詳細に分析し、本当に原因となっている要因を特定する。例えば、天候の場合は強い雨や風が原因だったか、道路交通状況の場合は交通渋滞や事故が原因だったかなど

解決策の提案:分析の結果から解決策を提案する。例えば、天候の場合は予報を確認して配送スケジュールを調整する、道路交通状況の場合は配送ルートを変更するなど

「なぜなぜ分析」は要因をどんどん深掘りしていく手法ですが、Fishbone diagramを使うと、要因を幅広く検討するのに役立ちます。

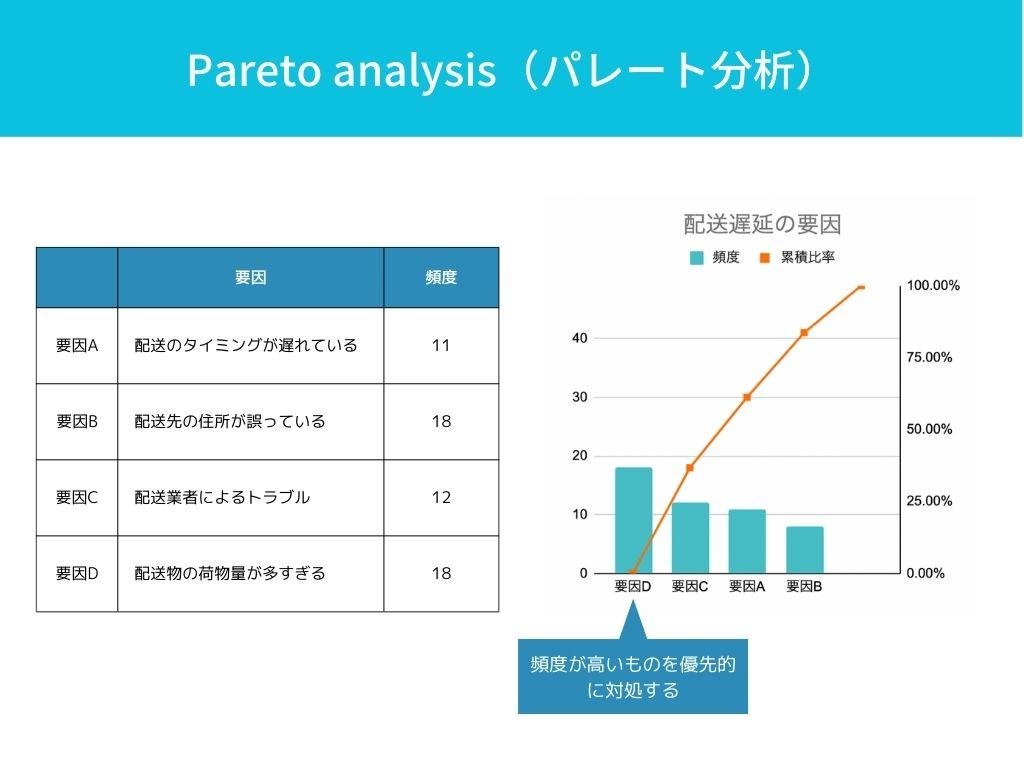

4-2. Pareto analysis(パレート分析)

Pareto Analysis(パレート分析)とは、経済学者のVilfredo Pareto(ヴィルフレド・パレート)が考案した分析法です。

この方法は、複数の要因からなる問題を分析する際に、頻度が多い順に整理して分析するのが特徴です。Pareto Analysisを使用することで、最も重要な問題点を把握し、効率的な解決策を選択できるようになります。

問題が配送遅延の場合、以下のような要因が考えられます。

- 配送のタイミングが遅れている

- 配送先の住所が誤っている

- 配送業者によるトラブル

- 配送物の荷物量が多すぎる

このように要因は複数考えられますが、そのなかで最も多い原因だけを取り上げて分析すると、トラブルを最も効率的に解決することができます。

「なぜなぜ分析」により複数の要因が出てきた場合は、発生頻度が高いものから順に検討すると良いでしょう。

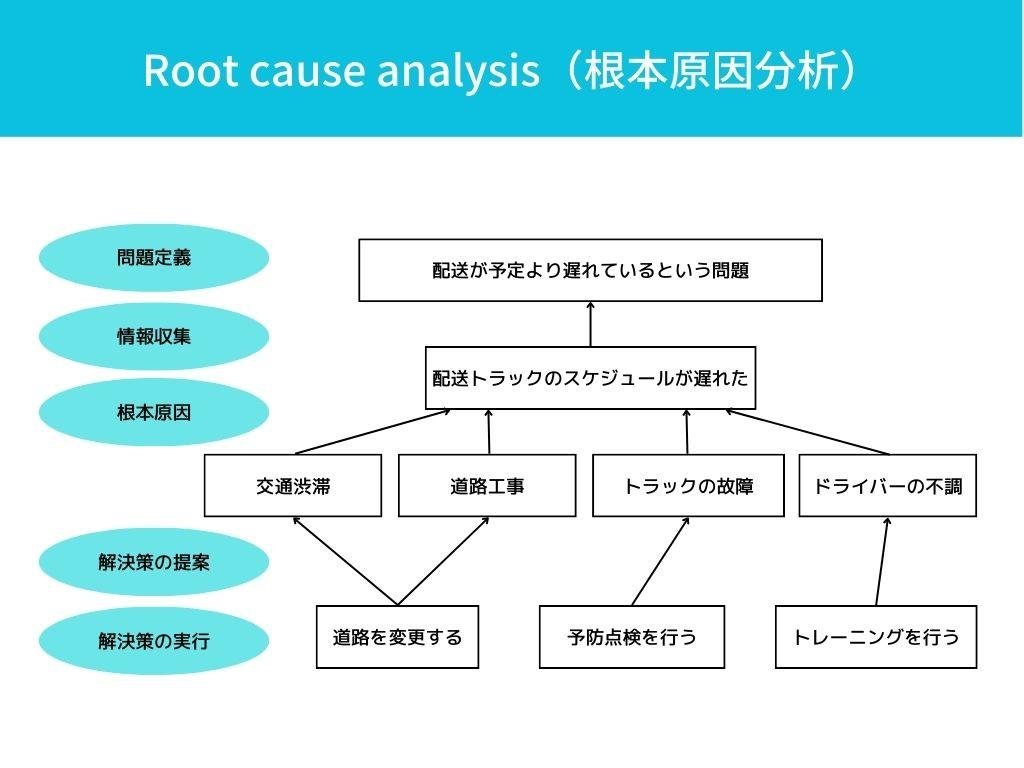

4-3. Root cause analysis(根本原因分析)

Root cause analysis(根本原因分析)は、問題発生時に起きた出来事を追跡し、問題の根本原因を探り、これを元に解決策を提示することを目的としています。

Root cause analysisのやり方のひとつとして、問題を定義する、問題の情報を収集する、根本原因を見つける、解決策を提案する、解決策を実行するの5ステップがあります。

問題を定義する:配送が予定より遅れているという問題

問題の情報を収集する:配送トラックのスケジュールや遅れた理由などを調査する

根本原因を見つける:交通渋滞や道路工事などの外部要因か、トラックの故障やドライバーの不調などの内部要因かを見極める

解決策を提案する:交通渋滞や道路工事に対しては道路を変更するなどの解決策を提案し、トラックの故障やドライバーの不調に対しては予防点検やトレーニングなどを行うなどの解決策を提案する

解決策を実行する:提案された解決策を実行する

内容は「なぜなぜ分析」と似ていますが、アプローチが少し違うので、「なぜなぜ分析」がうまく行かない場合にこちらも試してみましょう。

5. 通販や物流倉庫、販促の課題解決なら千趣会にご相談ください

この記事で紹介したなぜなぜ分析やそれ以外の分析方法は、あくまで課題解決に役立つ支援ツールです。実際に解決するには、自らが積極的に動く必要があります。しかし、場合によっては、リソースが足りないなどで解決策の実行が難しいこともあるでしょう。

千趣会には、60年以上通販ビジネスを実践してきたなかで培ってきたさまざまなノウハウがあります。通販コンサルティングサービスは、ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウをもとに、通販・ECビジネスを成功へ導く最適なサポートをご提供いたします。 ぜひお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

【フルフィルメントサービスの特徴】

ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウと年間2000万個の出荷を実現する仕組み・人材を活用し、受注、梱包、発送までをトータルでサポートいたします。

物流代行サービス

- 化粧品製造業許可

- 高度管理医療機器販売業

- 自動倉庫の営業倉庫許可

- 東西2拠点の自社倉庫を保有

- ギフト包装・流通加工の実績豊富

コールセンターサービス

- ベルメゾンで磨き上げた応対品質と柔軟性

- 電話・メール・チャットなどマルチチャネル対応

- お客様を守るセキュリティシステム

【プロモーションサービスの特徴】

千趣会では通販ブランド「ベルメゾン」の会員データベース(約1,800万人分)を活用し、貴社に最適なプロモーションを提案いたします。

- ベルメゾン会員に向けて、貴社の商品・サービスの案内を1社単独で送付

- ベルメゾン会員が購入した商品とともに、貴社のサンプルやチラシを送付

- ベルメゾンカタログに貴社チラシを同封し、ベルメゾン会員へ直送

- ベルメゾンネット内で貴社の商品・サービスの広告展開