こうした変化のなかで、物流業界は今多くの悩みを抱えています。この記事では、物流業界の現状と課題を整理し、また課題解決のために国や業界はどう動いているかをご紹介します。悩みに対する有効な対策も5つ紹介しているので、物流に携わるときの資料としてご参考ください。

物流に関する課題やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 目次

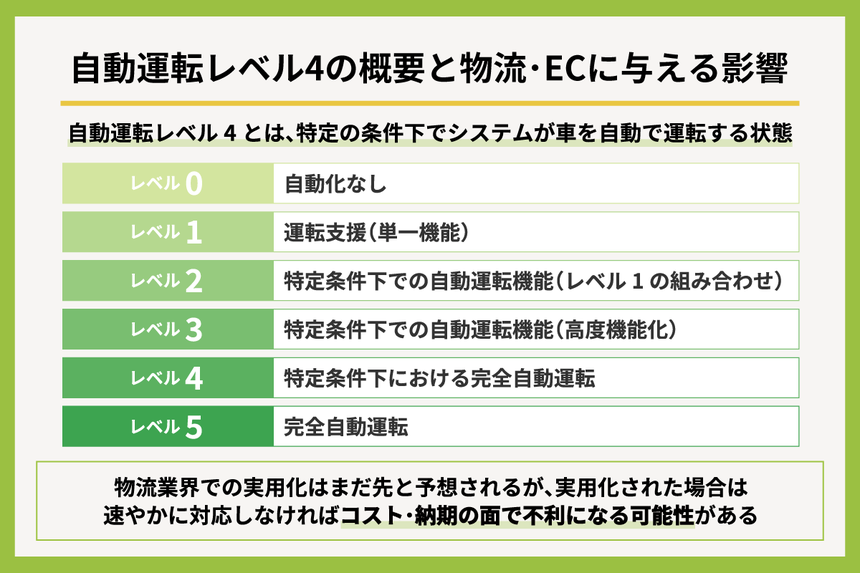

1. 物流業界が抱える悩みとは?現状と課題

物流業界は慢性的な人手不足、期限の迫る働き方改革(2024年問題)、さらには長期化するコロナ禍や世界情勢の変化による影響で上昇し続ける物流コストなど、多くの危機に直面しています。

1-1. 人材不足

物流業界において、人材確保は最重要課題です。2028年にはドライバーが約28万人不足すると予測されています(参照:平成30年度 本部委員会報告書 p.104丨鉄道貨物協会)。

バブル崩壊以前、運送業界における個人の賃金は他産業に比べて高い水準でした。

しかし、規制緩和により運送業者が増え、業者間の競争が起こり、低賃金で長時間労働が当たり前になってしまいました。今の物流業界は「働いても稼げない」という状況であり、そのため働き手が定着しにくい現状があるのです。また、近年は若者の車離れも目立ち、それが人材不足に拍車を掛けています。

他方、特に最終拠点からエンドユーザーへ貨物を届けるラストワンマイルの輸送現場では、セカンドキャリアとして軽貨物ドライバーを選択した60歳定年後の人が多く働いています。こうした高齢化によって、近い将来、さらに人材不足が加速するのではないかと懸念されています。

1-2. 2024年問題

2024年問題とは、2024年4月からドライバーの「働き方のルール」が変わることに伴って生じる問題を指します。

これまで、ドライバーは長時間労働が当たり前になっていました。厚生労働省によれば、ここ数年の運輸業・郵便業の月間労働時間も全産業平均より約25時間長く、全産業のなかでも高い数字です(参照:労働統計要覧〈令和3年度〉・実労働時間数〈調査産業計〉丨厚生労働省 )。

こうした状況を改善するために、働き方改革関連法の施行で、2024年4月1日から年間の時間外労働時間が960時間に制限されます。運送会社は違反すると、貨物自動車運送事業法令違反令違反として行政処分の対象となることがあります。

こうした動きは、一見すると良いものと感じられるかもしれません。しかし労働時間が減ると配送できる商品の量が減り、企業の利益が減ります。企業が利益をあげられなければ、ドライバーの賃金にしわ寄せが来ます。これによって、さらに人手不足を加速させるのではないかと指摘されています。

1-3. 物流コストの上昇

燃料、梱包資材、輸送機器の更新、メンテナンス費用、人件費など物流にかかるコストの上昇も、物流業界が抱える深刻な課題のひとつです。

例えば環境規制のたびに、車両価格が上がり、1990年から2倍以上の価格になっています。また近年では安全装置の義務付けもあり、運送事業者は早期の買い替えを求められています(参照:近畿トラック協会)。

このほか、新型コロナウイルス感染の長期化による半導体不足、ウクライナ問題からの円安の影響などもあり、過去に類をみないほど物流コストが上昇しています。

2. 物流業界の課題解決へ 国や業界は今どう動いている?

国土交通省、各都道府県、各トラック協会では、長時間労働と低賃金によるドライバー不足、また高騰する燃料価格によりトラック事業のコスト負担は限界に来ている、などと荷主企業に訴えています。

また、そのなかで、状況を改善するべく次のような取り組みが行われています。

2-1. モーダルシフトや共同配送、輸送網の集約の推進

日本では、流通業務の効率化を目指す事業の計画を認定したり支援したりする措置を定めた、物流総合効率化法という法律があります。

この法律が、物流業界での労働力不足や運転手の高齢化など、物流業界が抱える課題を受け、2016年に改正されました。改正法ではモーダルシフト(輸送手段の変更)、共同配送、輸送網の集約などを推進し、物流業界を支援することを目的としています。

2-2. 標準的な運賃の告知

国民生活と経済を支える物流業界の持続と発展を図るためには、ドライバーの労働条件の改善が急務です。

一方で、前述した2024年問題もあるため、2018年に貨物自動車運送事業法が改正され、国土交通省によって標準的な運賃と燃料サーチャージの収受が運送事業者・荷主企業に働きかけられています。参考となる基準を定めることで、運送会社の荷主企業に対しての価格交渉をサポートし、それによってドライバーの労働条件の改善を目指す、というのが本制度の狙いです(参照:トラック輸送の「標準的な運賃」が定められました丨国土交通省)。

2-3. 荷主勧告の発動

ドライバーの労働環境の改善には、荷主企業の協力が不可欠です。ただ、なかには協力的ではない荷主企業もあります。このような場合には、国土交通省の「荷主勧告」が発動されます。

- 荷待ち時間の恒常的な発生

- 非合理的な到着時刻の設定

- やむを得ない遅延に対するペナルティ

- 重量違反等となるような依頼

勧告を発動した場合には、当該荷主名および事案の概要が公表されます。勧告には至らないものの違反行為への関与が認められる荷主には「警告」、また関係機関からの法令違反情報などをもとに、関係する荷主を特定して早期に働きかけを行う「協力要請」といった措置を、通達により設けています(参考:荷主の皆様へ…トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!丨国土交通省)。

2-4. 軽乗用車による配送業の許可

前述した貨物自動車運送事業法は2022年にも改正され、同年10月から軽乗用車が貨物軽自動車運送事業で使用できるようになりました。これまでは、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」において、最大積載量の記載のある車両のみ認められていましたが、昨今のドライバー不足問題が深刻化していることを受けて、その規制が緩和された形です(参照:貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について丨国土交通省)。

2-5. 「ホワイト物流」推進運動

「ホワイト物流」推進運動とは、国土交通省・経済産業省・農林水産省が主体となって、物流業界における生産性の向上や物流の効率化、女性や60代以上のシニア運転手などが働きやすいよりホワイトな労働環境を実現することを目的とした運動です。物流事業者と荷主企業や納品先企業などの物流の利用者が連携し、業界の商慣習や自社の業務プロセスを見直すことを目的としています。

2-6. 運送会社からの労働環境改善のアプローチ

物流業界の課題解決のために動いているのは国だけではありません。運送会社でも法令に対応するために人材の確保、共同輸送、ダブル連結トラックの導入、営業所の開設、それに伴う荷主企業へのコスト吸収の依頼などをして乗り越えようとしています。

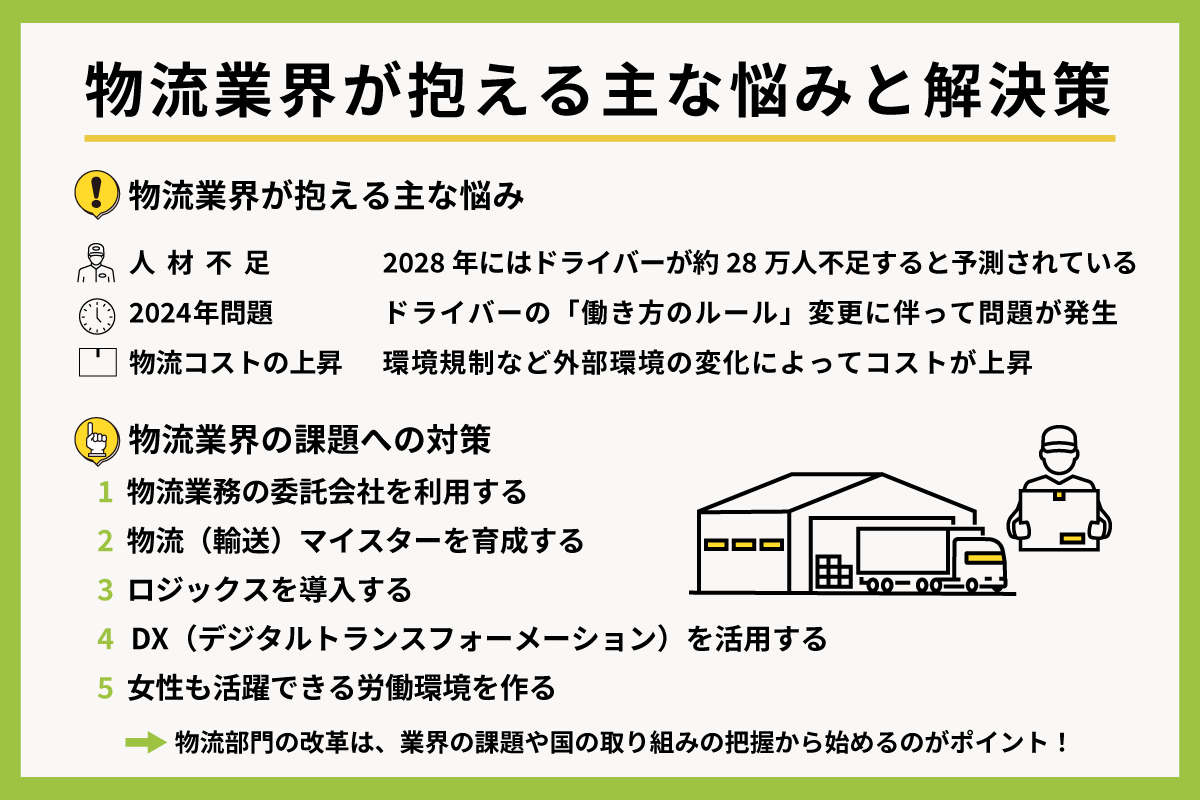

3. 物流業界の課題を乗り越えるために!取り組みたい対策5つ

多くの課題と、それに取り組む国や企業の姿勢を知ることは、持続可能な経営をするためにとても大切なことです。現状と今後を精査し、場合によっては物流部門の改革も必要になってくるでしょう。ここでは物流部門を考えるための5つのヒントをご紹介します。

3-1. 物流業務の委託会社を利用する

3PL(物流管理代行)に物流アウトソーシング(外注)することで、売上アップのための直接的な業務に集中することができます。

3PL業者に依頼するときに特に注意したいことは、本当にその道のプロであるかを見極められるかどうかです。

どの仕事をどのように実施してほしいのか、正確に伝えることがポイントになります。

3-2. 物流(輸送)マイスターを育成する

企業の物流コストのおおよそ5割は、輸送にかかるコストです。それだけにここをしっかりコントロールできるスタッフを育てることは、企業のコストマネジメントの観点から大きな財産をつくることに他なりません。できれば社内に物流(輸送)マイスターという資格を設け徹底的に輸送改善を行っていきましょう(参照:みるみる成果が上がる!製造業の輸送改善 物流コストを30%削減 仙石惠一著)。

また、管理者は物流をマネジメントすることを学ぶ必要があります。そして最適物流を実現するために、将来的には取引先をマネジメントできるようになっていきましょう。

3-3. ロジスティクスを導入する

ロジスティクスとは「市場への出荷動向に、生産や仕入れ、物流という供給活動を同期化させるマネジメント」です。

市場が必要とする在庫を、必要なときに必要な分だけ供給するという仕組みだけが働きます。その結果、欠品・過剰在庫を最小限に抑えることができ、大きな経営効果が期待できます。無駄な生産を回避して、物流コストの削減につながるのです。

3-4. DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用する

人手不足の解消や業務の効率化という観点から、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション。変化の激しい時代で生き残っていくために、データやデジタル技術を駆使して改革を行うこと)化が推奨されています。

物流業界においても、DX化は重要な鍵となるでしょう。しかし、何やら流行っているからという理由で取り組むと、思うような成果は得られません。

- 企業として、何を向上させたいのか?

- DX化する目的は何か?

- 何のためにDX化する必要があるのか?

- どのように競争優位を確立するのか?

- その先にどのような未来を描くのか?

- 利益を生み出す攻めの戦略は?

DX化を進める際は、こうした問いにひとつひとつ丁寧に答えながら中長期的に計画を立てることが求められます。

3-5. 女性も活躍できる労働環境を作る

現在、ドライバーの女性の就業比率は、就業者全体の約3~4%です。そのため、女性も活躍できる労働環境を整備することが、慢性的な人材不足の解決につながるのではないかと期待されています。

実際、国土交通省では「トラガール促進プロジェクト」というトラックドライバーをめざす女性応援サイトを開設しています。

また、トラガールを積極的に応援する企業に対して、各種助成金が用意されています。

- 両立支援等助成金

- トライアル雇用奨励金

- 事業所内保育設置・運営等支援助成金

- 人材開発支援助成金

- キャリアアップ助成金

- 受動喫煙防止対策助成金

トラガールの雇用・育成は、「企業イメージの向上」「コミュニケーションの円滑化」「ドライバー不足の解消」「営業力の強化」につながります。物流業界の慣習にとらわれず、視野を広げることが企業全体にとってプラスになると言えます。

4. 物流業界の課題に不安を抱えているなら千趣会にご相談ください

物流業務の代行(アウトソーシング)によって、売上アップのための業務に力を注ぐことができます。物流について明確なリクエストをするだけで煩雑な業務から解放され、プロの技術によって顧客満足度がアップするメリットもあります。

千趣会では、物流に関わるすべての問題を引き受けます。お客様に安心のフルフィルメントサービスで「受注」「梱包」「発送」までトータルでサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

【問い合わせ先】