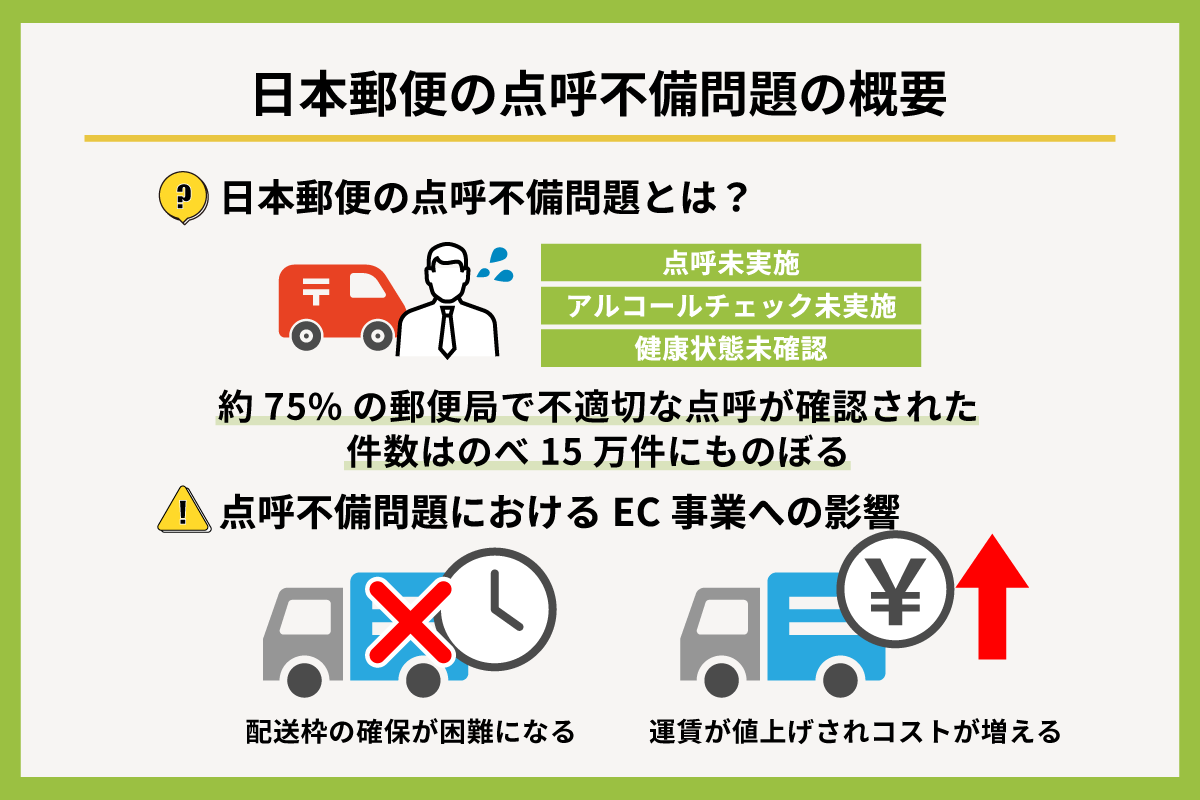

この問題は、主にドライバーに対する点呼が適切に実施されていなかったというものです。

・必要な情報を確認せず点呼を終了している

・アルコールチェックの未実施または不備

日本郵便は行政処分を受け、原因究明と再発防止策の実施を進めていますが、日本郵便は宅配便市場の約2割を担っているため、行政処分や運行体制の変更は、EC事業者を含む多くの荷主企業に大きな影響を与えることが懸念されます。

- Point

-

この記事では、この問題の背景やEC事業への影響などを詳しく解説していきます。

- 目次

1.そもそも点呼とは?運送業におけるその重要性

運送業における点呼は、貨物自動車運送事業法などにより義務付けられている安全確保のための重要な手続きです。

これはトラックやバイクを使って有償で荷物を運ぶ事業者が対象となります。また、タクシーやバスといった旅客事業者に対しても同様に求められています。

点呼は、運行管理者などがドライバーと対面で行うのが原則であり、主なチェック項目は以下の通りです。

| チェック項目 | |

|---|---|

| 乗務前 |

|

| 乗務後 |

|

加えて、長距離運行で日をまたぐ場合は、途中でも電話などでドライバーの体調や飲酒状況を確認します。

点呼は、ドライバー自身が気づかない体調の変化や、前日や当日の飲酒の有無を確認するために行われます。国土交通省も点呼を「安全運行の要」と位置づけており、これを怠ると、重大な事故につながる危険性が高まります(参照:点呼は安全運行の要丨国土交通省)。

2.日本郵便で確認された点呼不備の詳細

日本郵便の点呼問題が表面化した発端は、2025年1月に兵庫県内の小野郵便局で点呼が未実施であることが発覚したことです。これにより、この局では数年間にわたり点呼が実施されておらず、さらに点呼を実施したかのように虚偽の記録が行われていたことが判明しました(参照:点呼不備事案に係る調査結果及び再発防止策等について丨日本郵便株式会社)。

この問題を受けて、国土交通省近畿運輸局が監査に入り、近畿支社管内の他の郵便局に対しても調査が指示され、多数の局で点呼の不備が確認される結果となりました。

具体的には、以下の点が不備として指摘されています。

| 不備内容 | 不備の具体例 | |

|---|---|---|

| 実施場所の不備 | 国土交通省が定める適切な点呼場所に関する要件を満たしていないケース |

|

| 実施方法の不備 | 点呼が法令や社内規定に定められた適切な方法で行われていないケース |

|

| 記録の不備 | 法令で義務付けられている点呼簿への記載が不十分、もしくは点呼実施の記録そのものが存在しないケース |

|

日本郵便による社内調査でも、全国3,188局のうち、約75%にあたる2,391局で上記のような不適切な点呼が確認され、その件数はのべ15万件にのぼります(参照:同上)。

特に深刻なのは、点呼の不備に関連して、酒を飲んで運転した事例が複数確認されたことです。これは、点呼がドライバーの安全確認という本来の目的を果たせていなかったことを示しています。

3.問題発覚後の日本郵便の対応と行政処分

日本郵便は、点呼業務の不備が多数の事業所で確認されたことを受け、国土交通省から以下の行政処分を受けました(参照:点呼業務不備事案に関する行政処分の執行について 丨日本郵便株式会社 )。

- 事業用自動車の使用許可取り消し(約2,500台の車両について5年間の使用不可)

- 安全管理体制の是正命令

この処分は、主に貨物自動車運送事業法に基づくもので、広範にわたる点呼不備が問題視された結果です。

日本郵便は行政処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けた取り組みを進めています。主な対応は以下の通りです(参照:点呼不備事案に係る調査結果及び再発防止策等について丨日本郵便株式会社)。

- 社員研修を通じた点呼の重要性等の意識付け

- ガバナンスの強化

- デジタル点呼システムの導入

- 検査部、および内部監査部署によるモニタリング

これらの対策を通じて、安全運行の確保と信頼回復に努めています。

日本郵便は、今回の行政処分により、全国約330局で使用されていた1トン以上の車両約2,500台が使用できなくなりました。そのため、自社の軽四輪車両約3万2,000台の使用継続に加え、ヤマト運輸や佐川急便などの外部業者への配送委託を拡大しています。

特に、外部業者への委託は処分対象となった大型車両の代替手段として、重要な役割を担います。これにより、サービスレベルを維持しつつ、利用者への影響を最小限に抑えることを目指しています。

4.日本郵便の点呼不備問題がEC事業にもたらす直接的な影響

今までにも、点呼不備などの問題で事業許可を取り消された運送会社はありました。このような場合、ドライバーをグループ会社間で移籍させるなどの対応によって、大きな影響が出ることはほとんどありませんでした。

一方、今回のケースでは、車両を売却し、日本郵便が自社での運行を減らす見通しです。

不足する輸送能力は、日本郵便輸送などの関連会社や、佐川急便などの他の運送会社に任せることになりますが、委託先の運送会社に業務が集中し、輸送能力がパンクしてしまう恐れがあります。大手運送会社は、もともと輸送能力の確保に苦慮している状況ですので、他の会社からの引き受けを抑制する可能性が高いでしょう。

特に大きな懸念点となるのが、日本郵便が得意としているお歳暮やお中元などの配送が多くなる時期に配送が停滞してしまうことです。また、運賃(料金)への影響も懸念点として挙げられます。

ドライバーの労働基準を定める「改善基準告示」が2024年に改正施行され、年間時間外労働上限が制限されたことで、運送会社は従来通りの運賃では人員確保や業務維持が難しくなっています。また、「改正トラック法」によって、適正な原価に見合った運賃への値上げも求められています。

※改正トラック法は正式名称を「改正貨物自動車運送事業法」といいます。貨物自動車運送事業法は、トラック運送業界の取引環境を適正化し、安全かつ持続可能な物流を実現するための法律で、2025年4月に改正施行された後、2025年6月に更にその一部を改正する法案が可決成立しています。

このような背景から、大手運送会社も運賃の値上げに前向きです。もし荷物の運送需要が増えて運送会社の負担が大きくなれば、特に小口の荷主(小規模な発送者)に対しては、値上げを求めてくる可能性があります。

いずれにしても、今までのように安い運賃で他の会社が荷物を引き受けてくれる状況ではなくなっています。

5.日本郵便の点呼不備問題に対してEC事業者が取るべき対策

日本郵便の点呼不備を発端とした問題によって、EC事業者には大きな影響が及ぶことが予想されます。

まず、輸送事業者のキャパシティ不足により、繁忙期などに引き受けを抑制する可能性があります。こうした事態に備えるためには、早い段階から運送事業者に依頼し、輸送枠を確保しておくことが重要です。そのためにはまず、発送する商品の数量(物量)をできるだけ早く確定させることが必要です。

また、運賃については、日本郵便の影響に加え、法改正に伴う値上げ要請も想定されるため、運賃増加の可能性をあらかじめ織り込み、予算や事業計画を見直しておく必要があります。

さらに、運賃増加の影響を緩和するためには、消費者に対して一定の送料負担増を求めるなど、コストの一部を転嫁することも検討しなければなりません。その際には、競合他社の送料設定を参照し、市場平均との乖離を避けることが重要です。

その他にも、5,000円で送料無料を8,000円に値上げするなど送料無料条件を変更したり、置き配サービスを導入したりするなど、サービス内容の見直しも有効な対策です。

これらの対応を講じることで、運賃高騰による事業への影響を最小限に抑えられるようにしましょう。

6.日本郵便の点呼不備問題には早急に対処を

日本郵便の点呼不備問題は、単なる手続き上の不備を超え、組織的な安全管理の欠如が浮き彫りにしました。行政処分により約2,500台の大型車両が使用不可となった結果、日本郵便は自社の軽四輪車両や他社への委託でサービスを維持しようとしていますが、業界全体への影響は小さくありません。

特に、EC事業者にとっては、今後日本郵便の運行体制変化や他社への業務集中により、配送枠の確保が困難になる可能性があります。また、改正トラック法の施行も重なり、運賃値上げの動きが加速しているため、小口荷主への値上げ要請や送料負担増も予想されます。

こうした環境変化に対応するためには、発送物量の早期確定と運送事業者との輸送枠確保が重要です。さらに、運賃上昇を見据えた予算計画や、消費者への送料負担増、置き配サービス導入など、柔軟な対応策が求められます。

今後は、物流コストの上昇や配送遅延リスクも念頭に置きながら、安定した事業運営を目指すことが不可欠です。