- Point

-

この記事では、リバースロジスティクスのメリットや事例などについて解説します。

- 目次

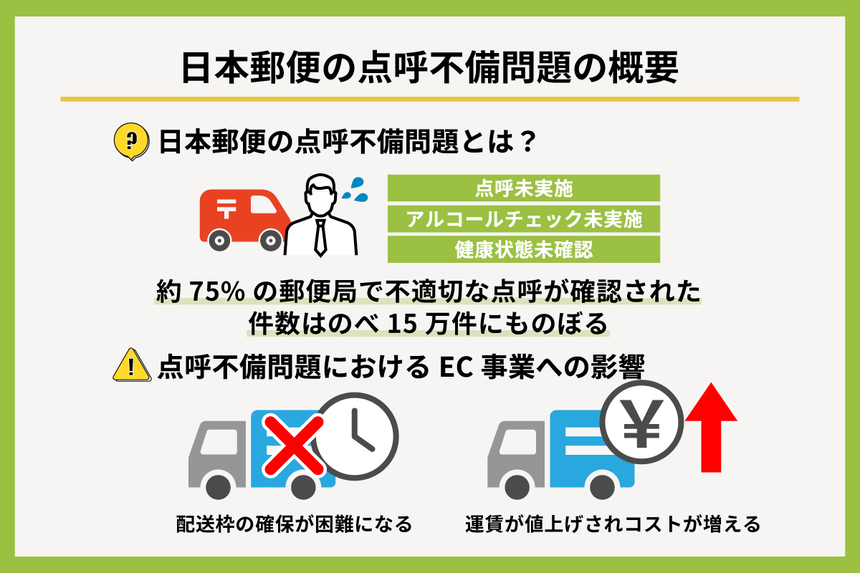

1.リバースロジスティクスとは

リバースロジスティクスとは、一般的には製品が消費者から生産者へ向かう物流の流れのことを指します。生産者から消費者へ向かう物流管理の「ロジスティクス」と逆方向の流れにあたります。ロジスティクスを動脈物流と呼び、リバースロジスティクスを制脈物流と呼ぶ場合もあります。

リバースロジスティクスの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 製品の返品/回収

- 製品の再在庫化

- 製品や製品のパーツ、原材料の再利用

- 不良品や故障品、廃棄物の回収/再利用/廃棄

- 製品の修理

リバースロジスティクスは、1992年に米国の経営学者のJames R. Stock氏が発表したCLM白書により、注目を集める概念となりました。同白書の中で、Stock氏は、リバースロジスティクスがリサイクルなど環境問題に対する取り組みと深く関係すると強調しています(参考:リバース・ロジスティクスの概念の変遷と再検討 日本物流学会誌第11号 p.50|岡田啓、塩見英治)。

近年では、広く社会に浸透したSDGs(持続可能な開発目標)の影響もあり、環境に配慮した企業活動に注目が集まっています。そのため返品対応に限らず、廃品回収やリサイクルなど、さまざまな形のリバースロジスティクスの重要性が高まっているといえます。

なお、現代のリバースロジスティクスでは、製品の返品や不良品の回収などの作業を行った後、再度加工して2次マーケットで販売したり、パーツごとに再利用したりする仕組み(「アップサイクル」と呼ばれることもあります)も検討されます。このように、これまで見過ごされてきた中古品や不良品、廃棄物などに新たな価値を見出すこともまた、現代的なリバースロジスティクスの考え方にあたります。

2. リバースロジスティクスの重要性やメリット

リバースロジスティクスの重要性やメリットは、以下のとおり5つあります。

- スムーズな返品処理により、顧客ロイヤリティを保全できる

- 取引時の顧客の不安を軽減することにより、販売機会を増やせる

- 資材などの再利用により、コスト削減を実現できる

- 環境に配慮する取り組みを効率化し、企業の社会的信頼を高められる

- コンプライアンスリスクの対策につながる

(1)スムーズな返品処理により、顧客ロイヤリティを保全できる

返品に関するリバースロジスティクスは、顧客ロイヤリティに大きく影響を及ぼします。

例えば製品の返品を希望する顧客が現れた際に、返品プロセスが煩雑だったり、返品までに多くの時間がかかったりすると、顧客の不満は高まり、顧客ロイヤリティもまた大きく損なわれるでしょう。

一方で、顧客の期待以上の水準でスムーズな返品処理を実現できれば、顧客ロイヤリティの向上につながる可能性もあります。

そもそも返品が発生する状況では、顧客はすでに商品や企業に対して強い不満を抱えている恐れがあります。そのため返品に関するリバースロジスティクスは、顧客ロイヤリティに大きく影響を及ぼす要素だといえます。

(2)取引時の顧客の不安を軽減することにより、販売機会を増やせる

商品の購入を検討する際、顧客は返品時の手間・負担のことが気になり、購入をためらうことがあります。現物を手に取って確かめられないECでは、特に返品時の手間などが気になるでしょう。

このとき、返品の仕組みが十分に整っていなければ、返品時のコストが大きいと顧客が判断しやすくなります。つまり、販売機会の損失が生じる可能性が高まるわけです。

しかしリバースロジスティクスの改善によって返品時の仕組みが整っていれば、顧客は安心して買い物を行うことができるようになります。そのためリバースロジスティクスには、販売機会の損失を防ぐ効果があるといえます。

なお、BtoBの取引においても似たような効果が期待できます。例えば、顧客の店舗に自社商品を置く交渉を行う際、顧客は商品が売れ残るのではないかと不安を感じます。しかし売れ残った製品を回収するリバースロジスティクスが整備されていれば、顧客は安心して商品を店舗に置くことができます。

(3)資材などの再利用により、コスト削減を実現できる

再利用に関するリバースロジスティクスは、固定費の削減にもつながります。

例えば、資材を再利用する仕組みを設けることにより、コスト削減を実現したケースもあります。

ケンタッキー州のトヨタの工場では、1990年にリサイクル可能な梱包材の基準を設けました。これにより、梱包にかかっていた費用を年間360万ドル削減することができたといいます。また、米国の農業機械メーカーのディア・アンド・カンパニーでは、再利用可能なパレット等を活用することにより、梱包にかかる費用を170万ドル削減することができたそうです(参考:リバース・ロジスティクスの概念の変遷と再検討 日本物流学会誌第11号 p.52|岡田啓、塩見英治)。

(4)環境に配慮する取り組みを効率化し、企業の社会的信頼を高められる

製品のパーツや原材料をリサイクルするリバースロジスティクスを構築・改善すれば、環境に配慮する取り組みを効率化することができるでしょう。その意味で、リバースロジスティクスはSDGs(特に目標12「つくる責任、つかう責任」)にも深く関係しており、企業の社会的信頼の向上に寄与するものだといえます。

企業の環境活動については日本政府も注目しており、リサイクルの高度化設備を導入する企業を支援する「省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業」や「脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業」といった事業が行われています。企業の社会的責任(CSR)が関心を集める現代において、こうしたリバースロジスティクスは重要な価値を持つでしょう(参照:令和4年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 p.158|環境省)。

なお、リサイクルのリバースロジスティクスは、顧客に対する単純接触効果を期待することもできます。ここでいう単純接触効果とは、繰り返し企業に接することで、親近感が湧いてくる効果のことです。

例えば、資源となる不用品の回収ボックスを店舗に設けることにより、来店回数が増え、店舗・企業に対する親近感が湧いてくることがあります。来店回数が増えれば、買い物をする機会の確保にもつながります。

そのため単純接触効果を念頭に置くと、リサイクルの取り組みは、社会的信頼の向上はもちろん、顧客ロイヤリティの向上や、販売機会の増加などのメリットも期待できます。

(5)コンプライアンスリスクの対策につながる

製品の回収を行うリバースロジスティクスには、コンプライアンスリスク(不祥事により社会的評判が失墜する危険性)を防ぐ効果も期待できます。

例えば、発売した製品に欠陥が見つかった場合、企業はすぐに製品の回収作業を行わなければなりません。製品の欠陥の種類によっては、顧客の安全や健康を損なったり、損害賠償責任につながるリスクもあるためです。

1982年、米国の製薬企業であるジョンソン・エンド・ジョンソンは、自社の鎮痛剤にシアン化合物が混入していることを発見しました。これにより多くの健康被害が発生する恐れがありましたが、同社は鎮痛剤をわずか3日間で完全回収したといいます。このとき、リバースロジスティクスに欠陥があり、回収が遅れれば、多くの被害者を出すことになったでしょう。このジョソン・エンド・ジョンソンの事件は、優れたリバースロジスティクスによってコンプライアンスリスクを軽減できたケースだといえます(参考:リバース・ロジスティクスの概念の変遷と再検討 日本物流学会誌第11号 p.54|岡田啓、塩見英治)。

3. リバースロジスティクスの構築における課題

一方で、リバースロジスティクスの構築における課題としては、以下の点が挙げられます。

- 返品の発生を予測するのが難しい

- 初期投資が必要になる

- 顧客のモラルハザードが生じるリスクがある

(1)返品の発生を予測するのが難しい

リバースロジスティクスの最も大きな課題は、返品処理などの案件が発生するタイミングを予測するのが困難なことです。

生産者から消費者へ製品を届けるロジスティクスの場合、納品数・納品スケジュールが決まっているため、物流の管理が比較的容易です。しかしリバースロジスティクスの場合、それぞれの顧客によって返品などの案件が発生するタイミングが異なるため、案件の予測・管理が難しくなります。そのためリバースロジスティクスを管理するには、通常のロジスティクスとは別のノウハウやシステムが必要になります。

(2)初期投資が必要になる

リバースロジスティクスを構築するには、通常のロジスティクスとは異なる知識・ノウハウが必要になります。自社内のリソースで対応できない場合は、外部の専門家や専用のシステムを利用する必要があるため、その分の初期投資が必要になります。

新たにリバースロジスティクスを構築する際や、既存のリバースロジスティクスを改善する際は、初期投資の金額と、投資によって得られるリターンについて慎重に判断することが重要です。

(3)顧客のモラルハザードが生じるリスクがある

返品が容易になることは、顧客にとって大きなメリットとなります。しかし一方で、その仕組みが悪用され、モラルハザードを生み出す危険性もあります(ここでいうモラルハザードとは、規律や規範が失われた状態のことを指します)。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

- BtoBの取引における仕入れの際に必要以上の仕入れを行い、余った商品を大量に返品する

- ネット販売において購入した新品を中古品とすり替えて返品する

- 商品を中抜きして返品する

上記の例は非常に悪質なものですが、こうしたモラルハザードは実際に起こり得ます。そのためリバースロジスティクスを構築する際は、こうした損失および対策に係る費用についても考慮する必要があります。

4. リバースロジスティクスを構築した企業事例

前述のとおり、リバースロジスティクスにはさまざまな形がありますが、一例としてセブン&アイグループのリサイクルの仕組みについてご紹介します。

社団法人日本ロジスティクスシステム協会の資料によると、セブン&アイグループでは、2007年の時点で、食品残渣を冷凍保存する仕組みを構築しています。この仕組みにより、食品残渣を効率的に畜産農家の飼料として活用することができます(参考:持続可能社会を実現するためのリバースロジスティクスのあり方について p/21|社団法人日本ロジスティクスシステム協会)。

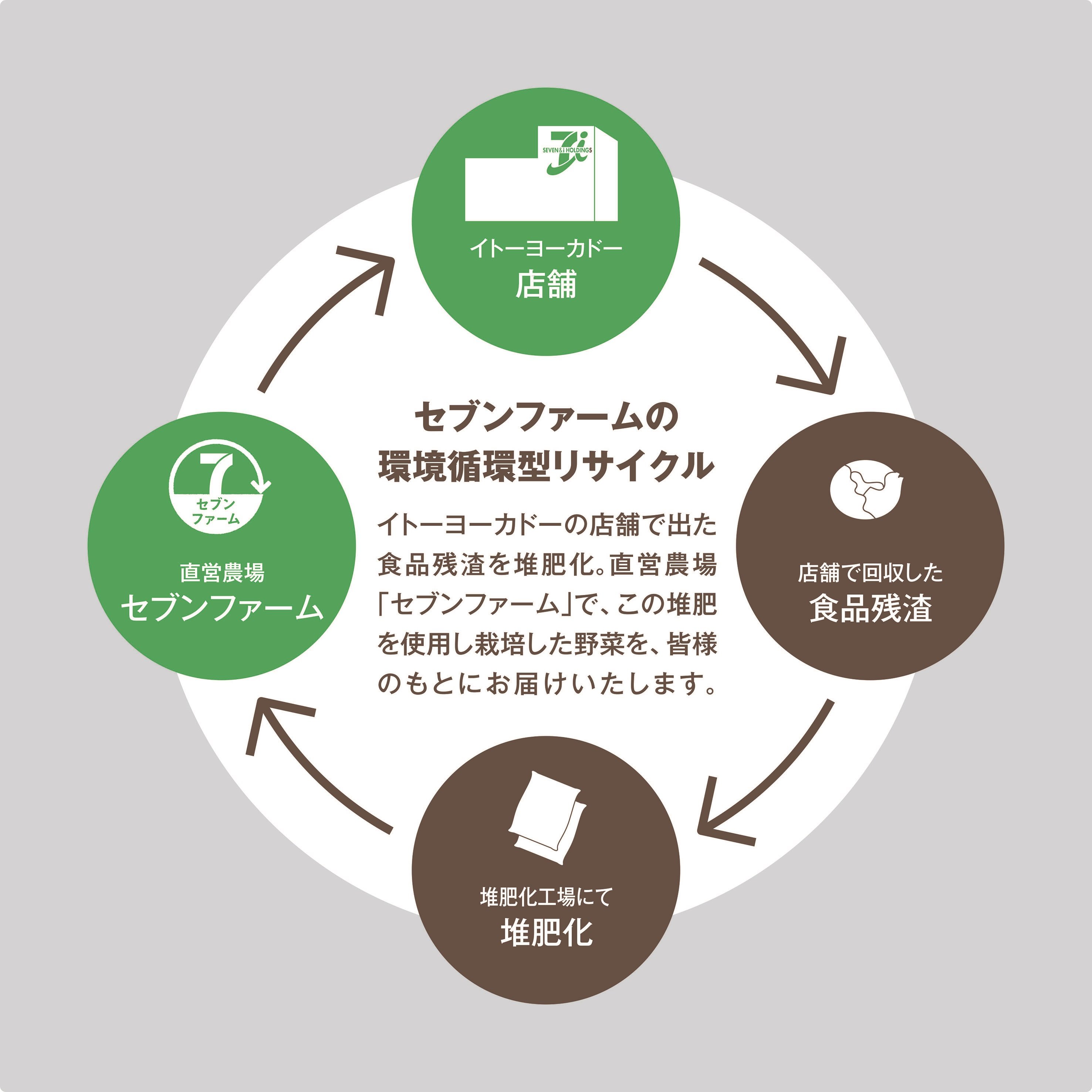

また、セブン&アイグループは、2008年に農業生産法人「セブンファーム」を設立しました。セブンファームでは、同グループの店舗で発生した食品残渣を堆肥として利用しています。そしてセブンファームで生産した農産物については、同グループの店舗などで販売される仕組みがとられています。

出典:地球環境に配慮し、脱炭素・循環経済・自然と共生する社会を実現する|株式会社セブン&アイHLDGS

セブン&アイグループの売り上げ全体のうち、約6割は食品関係の売り上げにあたります。そのため同グループでは、食品リサイクルを重要テーマとして位置づけており、具体的な目標として、2030年までに食品リサイクル率を70%、2050年までに100%にすることを掲げています。

こうした取り組みは、企業の社会的信頼の向上や、顧客ロイヤリティの向上につながると考えられます。SDGs(持続可能な開発目標)の浸透などにより、企業の社会的責任(CSR)に注目が集まる現代において、こうしたリバースロジスティクスの重要性は高まっています。

5. リバースロジスティクスへの取り組みは慎重に

リバースロジスティクスには、顧客ロイヤリティの保全や、販売機会の増加、企業の社会的信頼の向上など、さまざまなメリットがあります。

一方で、返品が生じるタイミングを予測するのが困難だったり、モラルハザードの問題が生じたりといった課題もあります。

場合によっては、リバースロジスティクスへの取り組みではなく、そもそも物流業務を外部委託したほうが物流に関わるコストを削減できるケースもあるため、なるべくさまざまな視点を取り入れながら物流改善を目指すことをおすすめします。

千趣会では、発送代行(物流代行)サービス、受注から梱包・発送までの物流業務をトータルで代行するフルフィルメントサービスを提供しています。ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウをもとに、高品質な物流サービスをご提供します。 物流に関する課題やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】