まだ一般的に普及している段階ではありませんが、将来的には物流戦略を大きく左右する可能性が高い技術といえます。とくにEC事業者や物流関係者にとって、自動運転の動向を把握しておくことは競争力を維持するうえで欠かせません。

- Point

-

この記事では、自動運転レベル4の定義や現状を整理し、物流・EC業界にどのような影響があるのかを解説します。

- 目次

1.自動運転レベル4とは?

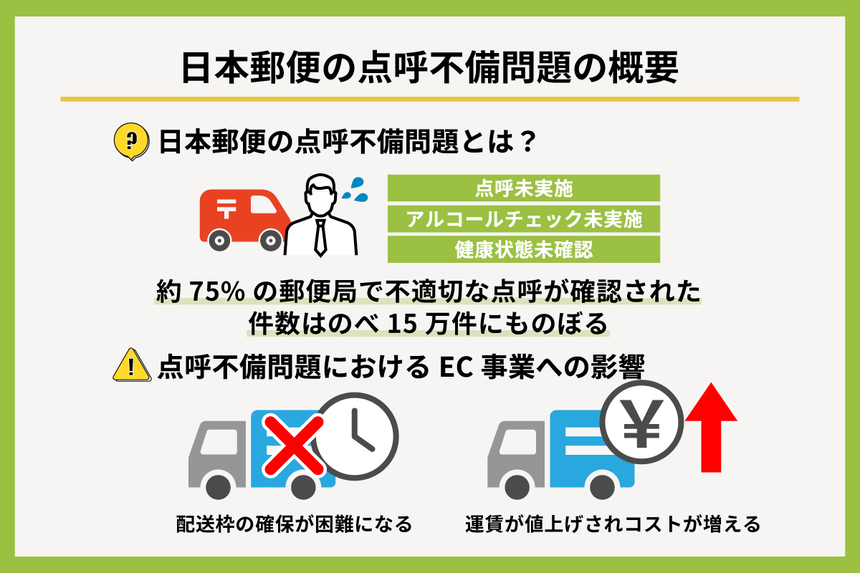

国土交通省は、米国自動車技術会(SAE)が定めた基準をもとに、自動運転を下記のように、レベル0からレベル5までの6段階に区分しています。運転時に人が関わる場合はその程度によってレベル0~3のいずれかに当てはまり、人が運転に介入しない場合はレベル4以上に該当することになります。レベル4とレベル5の差は、エリアやルートなどの条件に縛られずにシステムが運転を担えるか否かの違いです。

| レベル | 概要 | 具体例 | 運転主体 |

|---|---|---|---|

| レベル0 | 自動化なし | ドライバーがすべて操作 | ドライバー |

| レベル1 | 運転支援(単一機能) | 自動ブレーキなど | ドライバー |

| レベル2 | 特定条件下での自動運転機能(レベル1の組み合わせ) | 車線を維持しながら前走車に付いて走る(LKAS+ACC)(操作の主体は運転者) | ドライバー |

| レベル3 | 特定条件下での自動運転機能(高度機能化) | 高速道路での自動運転機能(ドライバーは緊急時のみ操作) | システム |

| レベル4 | 特定条件下における完全自動運転 | 限定されたエリア・ルートでシステムが運転タスクを全て実施 | システム |

| レベル5 | 完全自動運転 | 常にシステムが全ての運転タスクを実施(どこでも自動走行可能) | システム |

2.自動運転レベル4の実用化の現状

自動運転レベル4は「将来の技術」という印象が強いものの、すでに国内外で実証実験や一部の商用運行が始まっています。ただし、旅客輸送と貨物輸送(物流)では進展度合いが異なります。

2-1.国内外の自動運転レベル4の実用化に向けた動き

日本国内では、自動運転レベル4を活用した交通サービスが少しずつ実現しています。

代表的な事例のひとつが羽田空港に隣接した「HANEDA INOVATION CITY」です。2024年8月、施設内の循環バスが国土交通省からレベル4運行の許可を受け、国内初の「完全自動運転による定常運行」を開始。このケースでは一般車両の進入が制限される環境が、自動運転の実装に適していたため、社会実装の第一歩となりました。

また、福井県永平寺町では「ZEN drive」という住民向けの移動サービスがスタート。町内の決められたルートをレベル4の自動運転車が走行するもので、過疎地や高齢化が進む地域において「移動手段の確保」という社会課題を解決する取り組みとして注目されています。

さらに2026年度の国土交通省概算要求では、「人手不足解消に向けた自動運転トラックによる幹線輸送実証事業」に約3億2,700万円が計上されました。幹線輸送におけるレベル4自動運転の社会実装を見据えた予算措置であり、旅客分野だけでなく物流分野でも実用化に向けた動きが加速しています。

海外ではさらに商用化が進んでいます。

アメリカのWaymoは、アリゾナ州フェニックスを中心に、特定エリアで無人のロボタクシーサービスを提供しています。利用者はスマホアプリで呼び出し、完全自動運転の車両に乗って目的地まで移動できます。

一方、中国の百度(Baidu)は北京や武漢など複数の都市で同様のサービスを展開。都市部の公道でレベル4自動運転タクシーが走行しており、こちらも実用化フェーズに入っています。

2-2.物流では自動運転レベル4は試験運用段階

前述したように、国内外において、自動運転レベル4はバスやタクシーといった交通サービス(旅客輸送)では法制度上認められ、商用運行も始まっています。一方、日本国内では、物流(トラック輸送)に関しては、羽田空港内での自動運転レベル4の試験運用が行われるといった事例があるものの、2025年時点では実運用事例はなく、実証実験や技術開発の段階にとどまっています。

しかし、物流業界各社は将来の実用化を見据えて着実に動いています。

| 企業・団体 | 実証内容 |

|---|---|

| いすゞ、UDトラックス | 新東名高速の駿河湾沼津SA~浜松SA間に設定された「自動運転優先レーン」で大型トラックの実走行実験 |

| T2、三井物産サプライチェーン・ソリューションズ、ザ・パック | 2025年7月より、関東–関西の高速道路区間でレベル2自動運転トラックを使った外食チェーン向け幹線輸送の実証実験を開始 |

これらの実証はまだ始まりにすぎませんが、このような積み重ねが将来の物流のあり方を形づくる大切な一歩となっていくでしょう。

3.自動運転レベル4を物流で実用化する際によくある課題は?

自動運転レベル4を物流で実用化することに対しては、さまざまな課題が指摘されています。代表的なものを見ていきましょう。

3-1.事故やトラブル発生時における責任の所在の明確化

道路交通法が2024年に改正され、「特定自動運行」の制度導入時に、自動運転中に事故が起きたときの責任についても法的に整理されていますが、これは交通事故における損害賠償といった論点に留まります。物流の場合、例えば急制動による貨物の破損、自動運転車の故障時の対応、トラブルによる到着の遅延等の発生時の責任といった、より複雑な論点も想定できます。これらの課題は既存の運送契約約款では解釈が不明確であり、その法的位置づけについてさらなる検討が必要でしょう。

3-2.運行モデルの再設計

自動運転トラックは、ただ既存のルートに投入すれば機能するわけではありません。旅客輸送と異なり貨物輸送では、「貨物の積み降ろしを誰が実施するのか」という問題が生じるためです。自動運転区間と有人運転区間をつなぐ積み替えターミナル等の配置や、配送先での荷降ろしを担当するスタッフを配置するなど、新しい運行オペレーションの構築も求められます。

3-3.十分なインフラの整備

物流に限りませんが、レベル4が実用化される大前提として、自動運転に対応したインフラ整備も課題です。一般道は当然として、自動運転の範囲が仮に高速道路などに限られるとしても、現状のインフラでは不十分であることは明白です。

4.自動運転レベル4が実用化されたときに物流業界に起こり得る影響

自動運転レベル4が物流に導入されると、業界には大きな変化が訪れると考えられます。ここでは特に予想される影響を紹介します。

4-1.大手配送事業者における委託コストの抑制

ヤマト運輸や佐川急便などの大手は、主に高速道路を用いて拠点間の幹線輸送を行っています。この幹線輸送は外部のトラック会社に委託しているケースが多いですが、折からのトラック不足により委託費の上昇に直面しています。将来的に自動運転トラックを活用できるようになれば、委託コストの上昇を抑え、安定的に輸送力を確保できる可能性があります。

4-2.輸送ネットワークの見直しの促進

レベル4は「特定のルート」という限られた条件下でシステムによる運転を可能にした状態です。その特定ルートに相当する区間の大半は、高速道路になると見られます。よって、高速道路のIC近辺に物流拠点を再配置し、そこから自動運転車と有人運転車とで積み替えるといった、新たな仕組みが必要になります。これは、大手物流事業者の輸送ネットワーク設計そのものを見直すきっかけになるでしょう。

4-3.倉庫や物流センターなどの施設における設計基準の変化

倉庫や物流センターといった施設の設計にも変化が求められます。倉庫等の物流施設は通常、30年以上の利用を前提に設計されます。現実には50年以上利用されている施設も少なくありません。レベル4の自動運転がいつ実用化されるのかは不透明ですが、30年後に実用化している可能性は充分にあると予想できます。そうであれば、今後新設する施設では、将来を見据えて、自動運転車が乗り入れ可能なバースの構造や施設内の動線設計とするべきとも考えられます。自動運転が実用化した将来では、自動運転に対応できる拠点を持つ企業とそうでない企業とでは、物流効率に大きな差が生じていることでしょう。

これらはいずれも将来を見越した予測にすぎませんが、自動運転を前提とした体制づくりを進めた企業が、物流で優位に立つというのは、蓋然性の高い予測だと言えるのではないでしょうか。

5.自動運転レベル4が物流で実用化された場合にEC事業者に起こり得る影響

自動運転レベル4が物流に導入されれば、EC事業者も大きく影響を受ける可能性があります。

本章では、EC事業者にとってのメリットやデメリット・課題、そして今できる対応について考えてみます。

5-1.物流コスト抑制や配送品質向上

まずメリットとしては、幹線輸送の効率化により、物流コストの上昇を抑えられる可能性があります。また、自動運転対応の物流ネットワークを整備した企業は、配送の安定性を強みに競争優位を得やすくなるでしょう。

さらに、輸送の安定化はリードタイムの短縮や顧客満足度の向上にもつながる可能性があります。

5-2.ネットワーク再構築の要求や競争劣位リスクの発生

自動運転に対応するためには、ネットワークの再構築や委託先の見直しが必要になることが予想されます。また、自動運転対応が遅れた事業者は、コスト面や納期の面で不利に立たされる可能性もあるでしょう。

なお、レベル4の自動運転では、都市部や住宅街での自動化は難しいため、ラストワンマイル配送(最終拠点~エンドユーザーまでの区間)では引き続き、人による配達が必要でしょう。

6.自動運転レベル4の実装に備え、EC事業者は情報収集とシナリオ作りを

自動運転レベル4は、すでにバスやタクシーなどの交通サービスでは、一部で限定エリアでの運行が始まっています。しかし、物流分野ではまだ実験段階の域を出ていません。国交省や警察庁などにおいても、事業者が実施している実証実験を通じて課題を現場レベルで洗い出し、実用化段階に向けて検討を進めている段階にあります。

実際に導入されれば、幹線輸送の効率化やコスト抑制といったメリットがある一方で、責任の所在やインフラ整備、運行モデルの再構築といった課題も多く残されています。

物流業界にとっては、ネットワークや拠点設計を自動運転に対応させることが今後の大きなテーマとなり、EC事業者にとっても、物流戦略をどう組み立てるかが競争力を左右するポイントです。

現時点では情報収集と自社の物流戦略に応じた複数のシナリオ作りがもっとも重要であり、実用化が近づいたときに素早く動ける体制を整えておくことが、将来の優位性につながるでしょう。

千趣会では、発送代行(物流代行)サービス、受注から梱包・発送までの物流業務をトータルで代行するフルフィルメントサービスを提供しています。ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウをもとに、高品質な物流サービスをご提供します。 物流に関する課題やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。