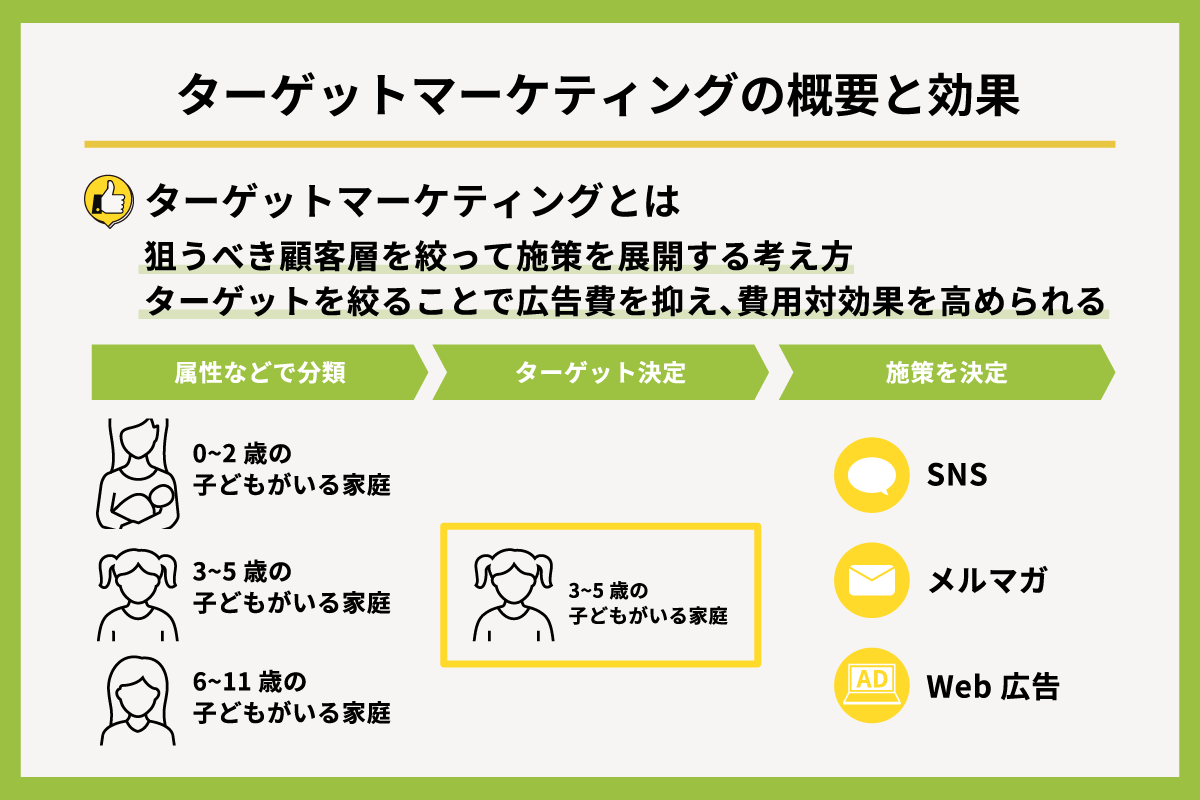

そのような悩みを解決するための手法に「ターゲットマーケティング」があります。ターゲットマーケティングとは、市場や顧客の中から特定のニーズや特性を持つグループを選び、そのグループに焦点を当てたマーケティング戦略を展開する考え方です。

全体に同じ内容を届けるマスマーケティングでは、無駄打ちが発生しやすいという特徴があります。対して、ターゲットマーケティングでは、特定のニーズを持つ層に絞って最適な施策を展開できるため、費用対効果の向上が期待できます。

- Point

-

この記事では、ターゲットマーケティングの基本から、実務で活かせるフレームワーク「STP分析」、さらに実践手順や失敗例の回避策まで、詳しく解説します。

- 目次

-

- 1.ターゲットマーケティングとは?

- 2.ターゲットマーケティングに必須のフレームワーク「STP分析」とは

- 3.ターゲットマーケティングの実践手順

- 3-1.環境分析(3C分析)

- 3-2.顧客データを収集・整理する(Segmentation)

- 3-3.ターゲットを決める(Targeting)

- 3-4.最適な訴求とチャネルを考える(Positioning)

- 3-5.マーケティングミックス(4P)の検討

- 3-6.施策を実行して検証する

- 4.よくある失敗から学ぶ、ターゲットマーケティングの効果を高めるための工夫

- 4-1.ターゲットを絞りすぎて市場規模や成長率が縮小してしまう

- 4-2.ターゲット設定が抽象的すぎて、訴求の焦点が定まらない

- 4-3.データに基づかない仮説で進めている

- 4-4.ターゲットに対して適切でないチャネルやメッセージを使ってしまう

- 5.ターゲットマーケティングで活用する主なチャネルの特徴

- 6.ターゲットマーケティングは自社運用すべきか、外部パートナーに依頼すべきか

- 7.ターゲットマーケティングの施策は千趣会のプロモーションサービスをご検討ください

1.ターゲットマーケティングとは?

ターゲットマーケティングとは、市場全体ではなく、狙うべき顧客層を絞って施策を展開する考え方です。

例えば、化粧品を販売する際に、不特定多数に向けて「肌にいい化粧品です」とだけ伝えても、十分な効果は得られません。しかし、30代の働くママ層をターゲットとした場合は、「時短」「肌に優しい」「子育て中でも安心」といった要素に特化した広告を展開することで、反応率や購入率が大きく向上することが期待できます。

このように、すべての人に訴求するよりも、ニーズの強い層に向けたメッセージの方が反応が得やすいため、ターゲットマーケティングを実施することで商品やサービスの反応を高め、広告費の無駄を抑えて費用対効果を高められます。

マスマーケティングとの違い

広告の手法としてよく耳にする「マスマーケティング」とは、すべての消費者に同じ訴求を行う広告手法(テレビCM、大規模広告など)です。対して、ターゲットマーケティングは前述したように、特定の顧客層に焦点を当てた広告手法(Web広告、DMなど)です。

マスマーケティングは非効率になりやすく、費用がかさむ傾向がある一方で、BtoC商材で多くの広告予算を投じてテレビCMなどを実施することで、短期的にシェアを獲得できるといったメリットもあります。

ターゲティング広告は、限られた予算でも効率的にターゲットに届けられるため、マスマーケティングよりも広告費用を抑えながら、効果的な宣伝が可能です。

どちらの手法を選ぶべきかは、商材やターゲット、狙いたい効果によって使い分けることが大切です。

2.ターゲットマーケティングに必須のフレームワーク「STP分析」とは

ターゲットマーケティングを実行するうえで欠かせないのが「STP分析」という思考フレームです。STPとは、下記の3つの頭文字を取ったものです。

- Segmentation:市場をどのように分けるか

- Targeting:狙う市場をどのように選ぶか

- Positioning:どのように差別化・訴求するか

なぜSTP分析が必要なのかというと、ターゲットマーケティングは「誰に届けるか」がすべての起点となるためです。もし対象が曖昧であれば、メッセージもぼやけ、結果として訴求力やコンバージョン率が低下してしまいます。

STP分析を通じて市場の構造を理解し、適切なセグメントを選定し、他社との差別化ポイントを明らかにすることで、マーケティング全体の精度や成果は大きく変化します。商品やサービスの価値を適切な顧客層へ確実に届けるために、STP分析は欠かせないプロセスといえるでしょう。

3.ターゲットマーケティングの実践手順

ターゲットマーケティングは、より広範なマーケティング戦略の策定プロセスの一部です。

実践するときは、「3C分析」などで環境分析を行い、「STP分析」を経て、「マーケティングミックス(4P)」というフレームワークを活用して具体的な施策を考えた上で実行、という流れが一般的となっています。

3-1.環境分析(3C分析)

ターゲットマーケティングを始める前に、まずは自社を取り巻く環境を分析することが重要です。この際に用いられるのが、「3C分析」です。

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から、自社を取り巻く環境を分析するフレームワークです。市場の全体像を把握し、自社の立ち位置を明確にするためにおこないます。

3C分析の手順は次の通りです。

- Customer(市場・顧客):市場の規模や成長性、顧客のニーズや行動パターンを調査します。この分析によって、市場にどのようなニーズがあるのかを把握できます。

- Competitor(競合):競合他社はどこの企業で、どのような製品やサービスを提供しているか、どんな強み・弱みがあるかを分析します。これにより、競合との差別化のポイントを見つけられます。

- Company(自社):自社の強みや弱み、持っているリソース(人材、技術、資金など)を客観的に評価します。

この分析を通じて、自社の強みを活かせる市場や、競合がカバーできていない顧客ニーズを発見することで、ターゲット選定の精度を高めることができます。

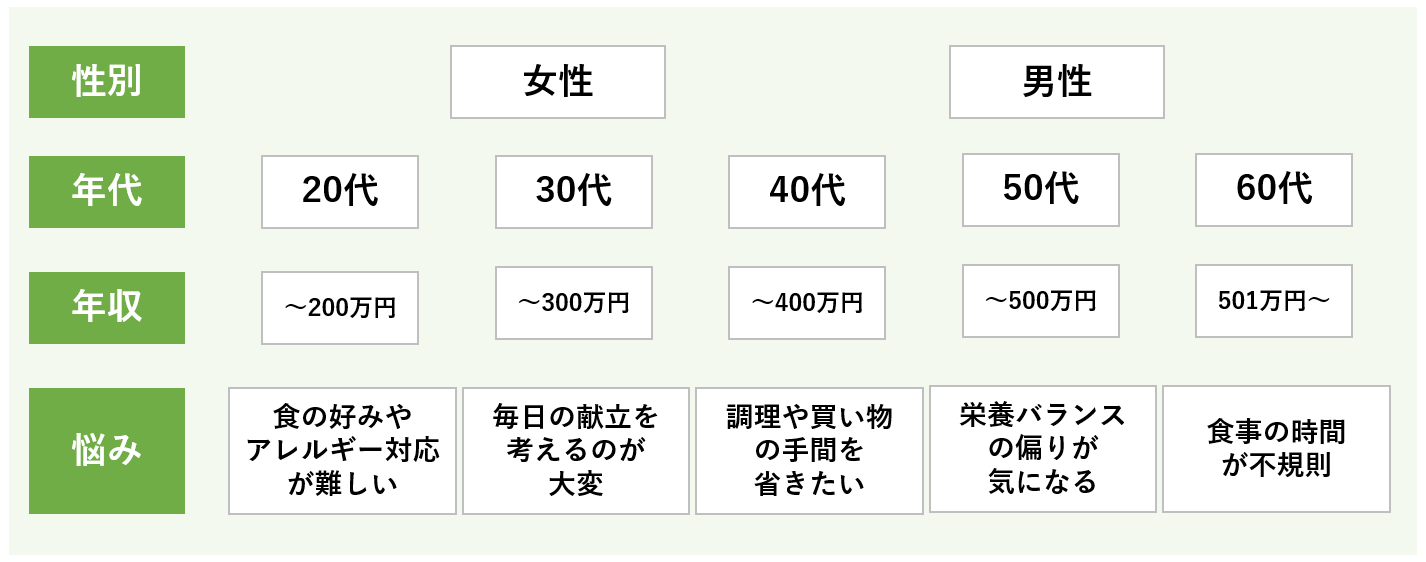

3-2.顧客データを収集・整理する(Segmentation)

次に、3C分析で得られた情報をもとにSTP分析を行います。

まずは、既存顧客や見込み顧客に関するデータを収集して分類します。

セグメンテーションは、以下の4分類で検討するのが一般的です。

| 分類 | 例 |

|---|---|

| 人口統計的(Demographic) | 年齢、性別、職業、世帯収入など |

| 地理的(Geographic) | 居住地、気候、文化など |

| 行動的(Behavioral) | 購買行動、購買頻度、利用頻度など |

| 心理統計的(Psychographic) | 価値観、ライフスタイル、興味関心など |

これらの観点から分類する際には、Google Analytics、CRM、MAツール、顧客アンケートなどが有効です。

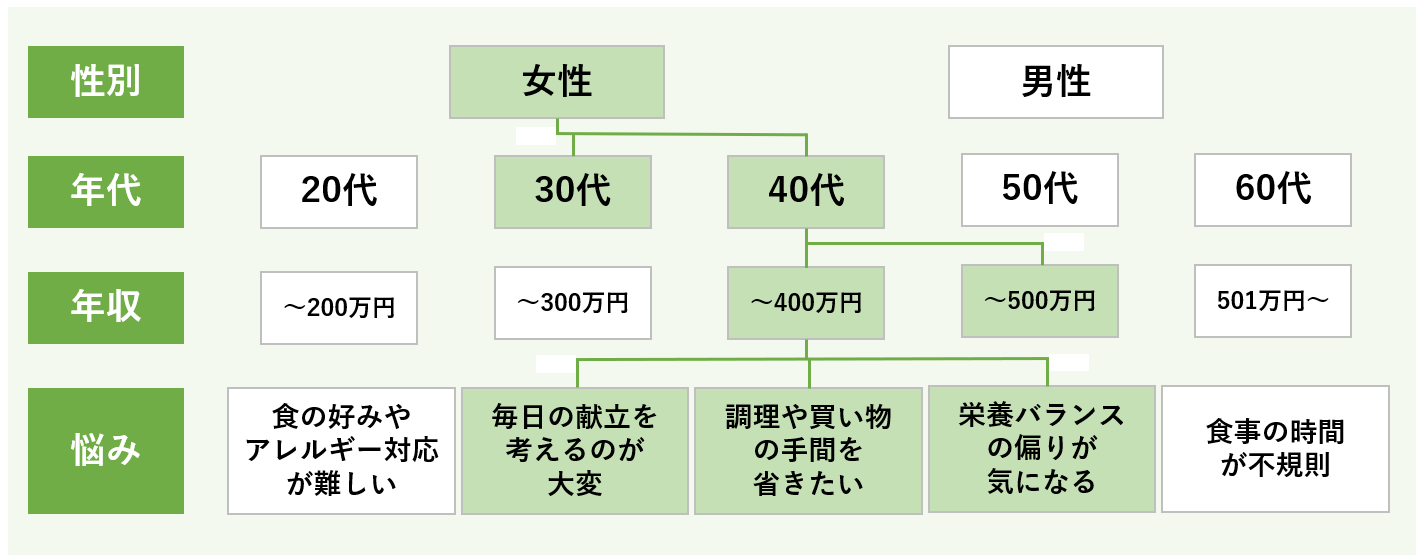

3-3.ターゲットを決める(Targeting)

収集したデータをもとに、自社の商品やサービスと最も親和性が高く、収益が見込める層をターゲットとして選定します。判断基準として、市場規模、成長性、競合状況、自社リソースとの適合性などを用います。

判断を定量的に行うために、以下のような評価軸を用いたスコアリングも有効です。

| 評価項目 | 配点例 | 評価内容 |

|---|---|---|

| 市場規模 | 5点 | 対象セグメントの人口やボリューム |

| 成長性 | 5点 | 将来的なニーズの伸びや市場の発展可能性 |

| 競合状況 | 5点 | 競合の強さや寡占度、差別化のしやすさ |

| 自社との親和性 | 5点 | 自社の製品・サービスとの相性、提供価値の一致 |

| リーチ可能性 | 5点 | デジタル広告や既存チャネルで到達可能かどうか |

このようにスコア化することで、感覚に頼らず客観的かつ戦略的なターゲット選定が可能になります。

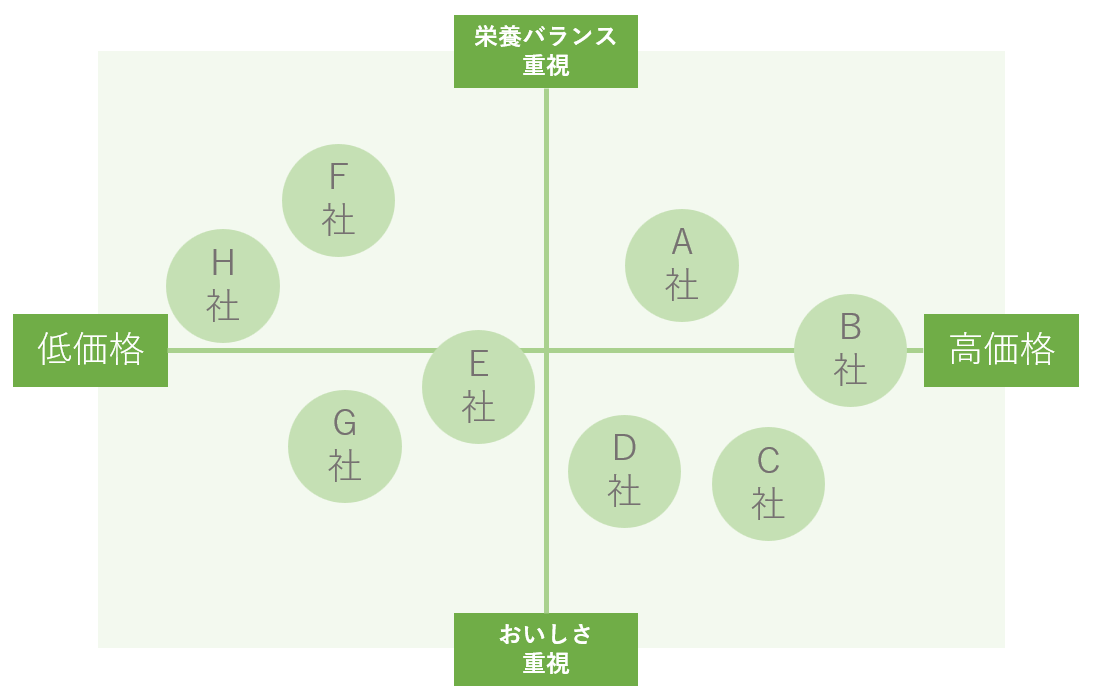

3-4.最適な訴求とチャネルを考える(Positioning)

ターゲットにメッセージを届けるうえで、「どんな言葉で伝えるか」「どのチャネルを使うか」は極めて重要です。なぜなら、どれだけ良い商品でも、ターゲットに届かなければ意味がなく、逆に届いても響かなければ行動にはつながらないからです。

まずは、競合他社と自社の違いを明確にすることから始めましょう。競合が訴求していないニーズを拾い、自社の強みと重なるポイントを探すことで、差別化の軸が見えてきます。安さといった「価格」でアピールするケースは多くありますが、「安心感」や「手軽さ」など、感情的な価値が響くこともあります。

次に、「誰に・何を・どう伝えるか」という観点から、メッセージを最適化します。ターゲットが抱えている課題や悩み、日常的に使っている言葉を洗い出し、それに沿ったトーンや表現を使いましょう。

例えば、30代の働く母親であれば、「時短」「家族思い」「安全」といったキーワードが有効であると考えられます。

また、チャネルの選定も重要です。SNS(Instagram、Xなど)は若年層向け、メールは既存顧客向け、DMは購買意欲の高い層へのリーチに向いています。Instagramで潜在層に向けたビジュアル訴求を行いながら、既存顧客にはメールでクーポン配布を行うなど、ターゲットのメディア接触習慣に合わせて使い分けましょう。

このように、誰に何をどのように伝えるかを整理し、それに最適なチャネルと表現を設計することが、ポジショニング戦略の実行フェーズでは非常に重要です。

3-5.マーケティングミックス(4P)の検討

STP分析でターゲットと自社の立ち位置が明確になったら、具体的な施策に落とし込んでいきます。

この際に活用されるのが、以下の4つの要素からなる「マーケティングミックス(4P)」です。4Pは、STP分析で定めたターゲットに、自社の製品やサービスを届けるための具体的な施策を検討するフレームワークです。

以下の4つの要素から構成されます。

| 検討内容 | 例 | |

|---|---|---|

| Product(製品・サービス) | 顧客のニーズに応えるために「何を売るか」を検討 | 「時短」を求める30代の働くママがターゲットであるため、冷凍食品の「種類」「量」「味付け」を調整したり、「調理時間5分」といった付加価値をつけたりする |

| Price(価格) | 製品の「価格設定」や「支払い方法」を検討する | 競合との価格比較を行い、ターゲットが手頃さを重視するなら低価格に、高品質を求めるならプレミアム価格に設定する |

| Place(流通) | ターゲットが「どこで買えるか」を検討 | ターゲットが主にオンラインで買い物をしているならECサイトを強化し、実店舗での購入が多い場合は、スーパーやコンビニなど、ターゲットが日常的に利用する場所への設置を検討する |

| Promotion(プロモーション) | ターゲットに製品の魅力を「どのように伝えるか」を検討 | ターゲットがSNSをよく利用しているなら、SNS広告の配信やインフルエンサーとのコラボレーションを検討する |

これらの4つの要素を組み合わせて、一貫性のあるマーケティング戦略を構築することが、4Pの目的です。

3-6.施策を実行して検証する

施策を実行する際には、あらかじめKPI(重要業績評価指標)を設定し、成果を可視化できるようにしましょう。

代表的な指標としては、CVR(コンバージョン率)、CTR(クリック率)、LTV(顧客生涯価値)などが挙げられます。これらの指標は、施策の目的に応じて選定することが重要です。

たとえば、資料請求をゴールとする場合はCVR、認知拡大が目的であればCTR、リピート購入を重視するならLTVが適切な指標となります。目標値を設定し、目標との乖離をもとに次の改善施策を検討しましょう。

さらに、セグメントごとに指標を比較することで、どの層が最も反応しているかを把握できます。たとえば、「30代女性」と「40代女性」でCVRに大きな差があれば、前者に注力したクリエイティブの最適化が有効です。

このような検証を通じて、PDCAサイクルを継続的に回すことが、施策全体の精度を高めるポイントです。

4.よくある失敗から学ぶ、ターゲットマーケティングの効果を高めるための工夫

ターゲットマーケティングは効果的なアプローチ手法である一方で、いくつかの典型的な落とし穴も存在します。この章では、実務でよく見られる失敗パターンとその改善策について解説します。

4-1.ターゲットを絞りすぎて市場規模や成長率が縮小してしまう

特に新規事業におけるターゲット検討でよくある失敗として、ターゲットの絞りすぎによって市場規模や成長率が縮小してしまうケースが挙げられます。

ターゲットを絞りすぎると、ニッチすぎる市場を攻めることになり、収益化に必要な顧客数を獲得できない恐れがあります。そのため、絞り込んだターゲット層の市場規模や将来性をあらかじめ見極めることが重要です。

たとえば、「左利きの30代男性向け、特定のスポーツ競技に特化したシューズ」といったニッチなターゲットを設定した場合、その市場の絶対的な人数が少ないため、ビジネスとして成立させるのが難しいケースがあります。

このようなリスクを回避するためには、以下のポイントを考慮することが有効です。

- 市場規模の定量的な評価:ターゲット人口の規模や、関連商品の市場規模を事前にデータで確認する

- 将来性の見極め:市場が今後成長する見込みがあるか、トレンドの兆しがあるかなどを分析する

- 拡大の可能性の検討:ニッチな市場から始めて、関連する別の市場へ拡大できる可能性を考える

4-2.ターゲット設定が抽象的すぎて、訴求の焦点が定まらない

「20代女性」といったような年齢や性別などの属性設定だけでは、生活スタイルや価値観、悩みなどの違いが見落とされてしまい、メッセージの焦点が定まりません。たとえば、同じ「20代女性」でも、大学生と子育て中の主婦ではニーズや行動パターンが大きく異なります。

そのため、属性ではなく「心理背景(インサイト)」に基づいた具体的なペルソナを設計しましょう。

ペルソナとは、自社の商品・サービスのターゲットをできるだけ具体的に設定した人物像のことです。単に「20代女性・会社員」といった属性だけでなく、「インスタグラムで美容情報をチェックする」「時短で効果が出るものを好む」といった行動やインサイトを加えることで、より現実に近い顧客像が見えてきます。

ペルソナ設計では、属性のほかに以下のような情報を含めましょう。

- 日常の行動パターン(通勤手段、メディア接触時間など)

- 現在抱えている課題や悩み

- 商品やサービスに期待するベネフィット

- 情報の収集方法

- SNSの利用状況

このようなインサイトを抽出することで、訴求の内容やチャネルを的確に設計できるようになります。

4-3.データに基づかない仮説で進めている

実際のデータを活用せず、「この商品はこのようなターゲットに響くはず」という思い込みに頼ってしまうと、想定外の結果を招くリスクがあります。

特に近年では、デジタルチャネルをはじめとして、DMへの反応や店舗での購買行動なども含め、ユーザーの行動を多角的にデータとして取得できる環境が整っています。そのため、感覚や勘に頼った施策は非効率であり、間違ったターゲット像を前提としてしまう可能性もあります。

そのようなリスクをなくすためにも、以下のような信頼性のある一次データに基づいて仮説を立てましょう。

- 購買履歴

- Webアクセス解析

- アンケート結果

- SNS上のエンゲージメントデータ など

さらに、ユーザーインタビューや観察調査といった定性的な情報も活用することで、定量データだけでは捉えきれないインサイトを明らかにできます。こうしたデータドリブンな意思決定を行うことで、ターゲットとの接点における訴求精度を大きく高めることが可能です。

4-4.ターゲットに対して適切でないチャネルやメッセージを使ってしまう

チャネルや訴求内容が適切ではない場合も、せっかくの施策が届かない・響かないという事態を招きかねません。たとえば、若年層をターゲットとしているにもかかわらず、紙のDMや新聞広告を中心に施策を展開してしまうと、そもそも目に留まらず反応を得られない可能性があります。

逆に、シニア層が中心のターゲットに対してSNS中心で展開してしまうと、情報接触の習慣に合わず、効果が出にくくなります。こうしたミスマッチを避けるには、まずターゲットが日常的にどのようなメディアに触れているのか、どのような言葉に反応するのかを徹底的に理解することが重要です。

たとえば、InstagramやTikTokを利用している層であれば、ビジュアルや共感性の高いコンテンツが有効であり、一方でSEOやリスティング広告は検索行動を取る比較的検討意欲の高い層に適しています。

また、どのような訴求が響くかもターゲットのインサイト次第です。同じ「スキンケア商品」であっても、「効果」より「安心感」といった感情面の訴求が重視されることもあります。こうした背景を踏まえ、「誰に」「何を」「どこで」伝えるのが最適かを設計し直すことが、成果を最大化するうえで欠かせません。

5.ターゲットマーケティングで活用する主なチャネルの特徴

ターゲットは決まったものの「具体的にどのようなチャネルを使えばいいかわからない」という人もいるでしょう。

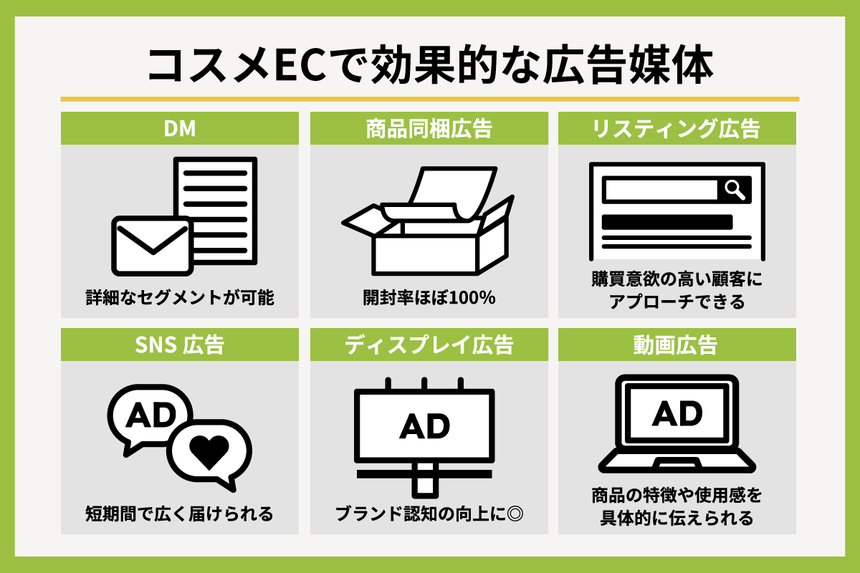

チャネル選定においては、それぞれのチャネルが持つ特性を理解したうえで、自社のターゲット層に適した手段を選ぶことが欠かせません。下記に主要なチャネルの特徴と、どのようなターゲットや目的に向いているかをまとめました。

| チャネル | 特徴・強み | 向いているターゲット・目的 |

|---|---|---|

| SNS広告(Instagramなど) |

|

|

| Web広告(ディスプレイなど) | 幅広い配信が可能でリマーケティングと相性が良い |

|

| メールマーケティング | 既存顧客への再アプローチや個別最適化がしやすい |

|

| DM(ダイレクトメール) | 到達率・開封率が高く、購買意欲の高い層に強く刺さる |

|

| 商品同梱広告 |

|

|

こうしたチャネルの特性を踏まえ、ターゲットのメディア接触習慣や購買行動に沿ったチャネルを設計しましょう。

6.ターゲットマーケティングは自社運用すべきか、外部パートナーに依頼すべきか

ターゲットマーケティングを実施するうえで、自社ですべて実施すべきか、外部パートナーを頼るべきかで悩むケースもあるでしょう。

自社のリソースや知見だけでターゲットマーケティングを完結させるのは難しいケースもあるため、施策内容や目的に応じて「自社運用」と「外部パートナーの活用」を適切に使い分けることが重要です。

以下に、その判断基準を示します。

【自社でやるべきケース】

- 顧客リストがすでに整っていて、メールマーケティングなど内製しやすい

- チャネルやメッセージ戦略が明確で、クリエイティブの制作体制がある

【外部パートナーに依頼すべきケース】

- ターゲットへの効果的なリーチ手段が不明(チャネル知見がない)

- 広告クリエイティブの精度やテスト設計のノウハウが不足

- リード獲得後のCV最適化まで一気通貫で支援してほしい

チャネル設計や効果検証に不安がある場合は、立案から実行、分析までを支援してくれる外部企業と連携することで、成果を最大化しやすくなります。

7.ターゲットマーケティングの施策は千趣会のプロモーションサービスをご検討ください

千趣会は、ベルメゾンの主要顧客である「主婦層・ファミリー層・シニア層」へのリーチに強みを持つプロモーションメニューを展開しています。

特に以下のような施策で多くの成果を出しています。

▼例1:同梱広告による商品認知の拡大

千趣会の購買会員へ、商品と一緒にカタログやチラシを同梱。一般的なDMと比べて開封率が高く、信頼感のある訴求が可能です。

▼例2:セグメント別DMによるLTV最大化

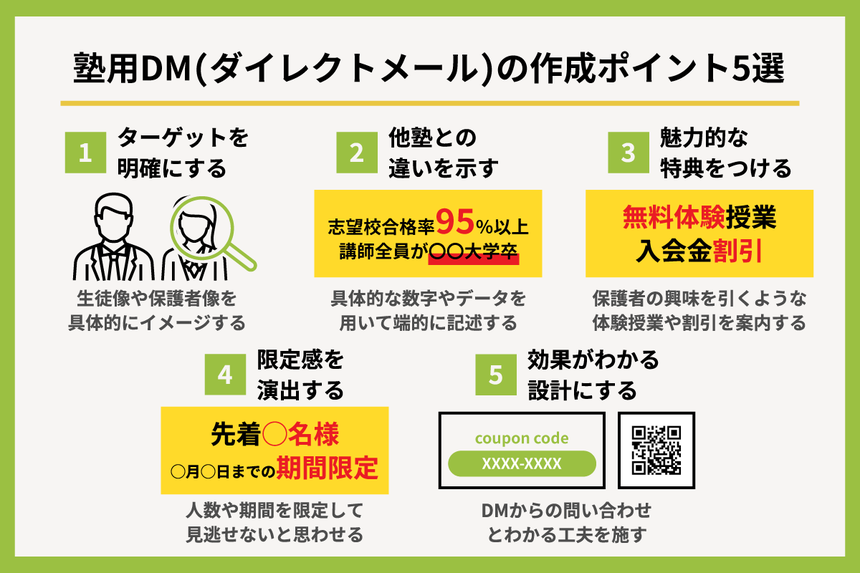

会員情報を活用した正確なセグメントで高感度ユーザーを抽出し、最適なメッセージで訴求。例えば「小学6年生・中学3年生のお子様がいる」という登録情報をもとに、学習塾の地域に住んでいて、受験を控えている世帯にピンポイントでDMを実施できます。

千趣会のプロモーションサービスは、上記を含めて以下のような種類があります。

▼千趣会のプロモーションサービス例

千趣会には、70年以上通販ビジネスを実践してきたなかで培ってきたさまざまなノウハウがあります。

チャネル選定で悩んでいるといった課題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】