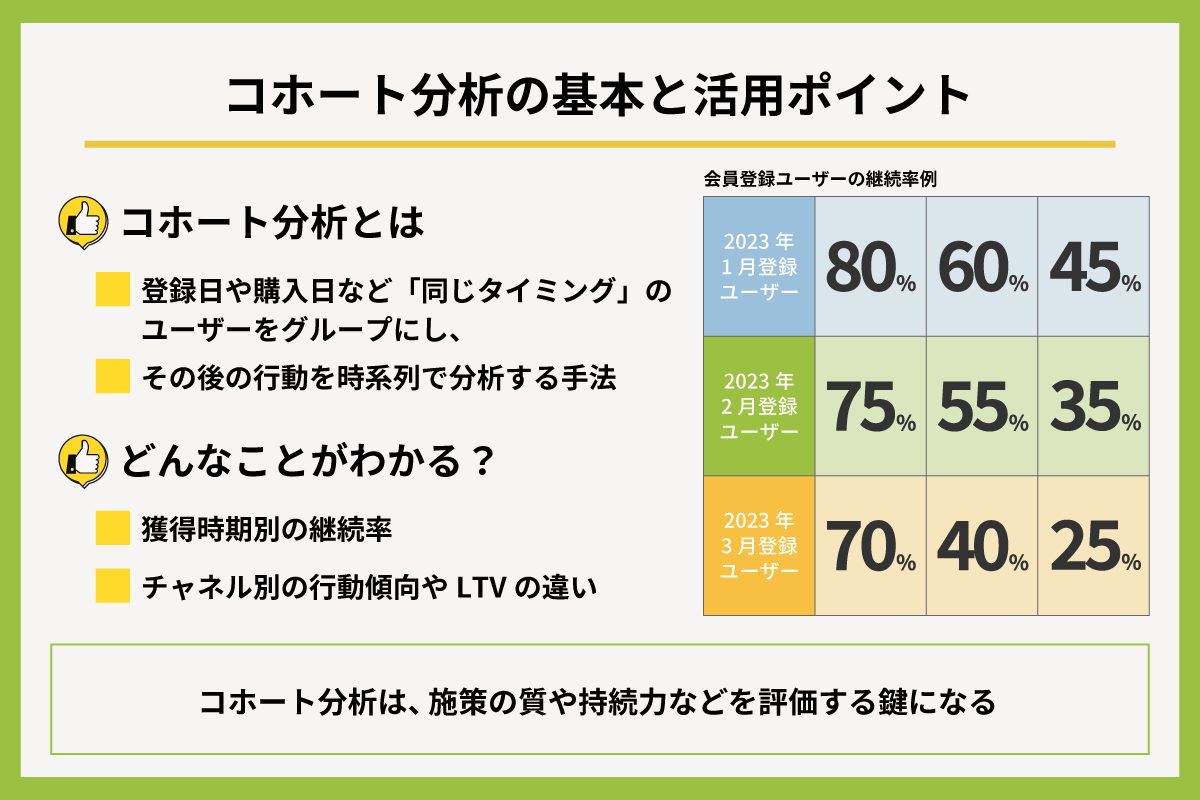

ユーザーに定着してもらうには、初回後のユーザーの行動変化を確認することが重要となります。そこで有効なのが「コホート分析」です。

コホート分析を用いれば、LTVやリテンション率、チャネル別の成果が見えやすくなります。例えば、同じキャンペーンでも初回購入時期によって継続率が異なることを把握できるため、より効果的な改善策を立てられます。

- Point

-

この記事では、コホート分析の基本と手順をわかりやすく解説します。

- 目次

1.コホート分析とは?マーケティングにおける意味と基礎知識

コホート分析とは、共通の条件を持つユーザー群(コホート)を起点にグループ分けし、その後の行動変化を時系列で追跡・分析する手法です。例えば「2025年6月に初回購入したユーザー」や「2025年7月に会員登録したユーザー」など、共通の属性や行動を起点にしたユーザー群の動向を比較できます。

コホート分析は、もともとは心理学や社会学の分野で使われていた分析手法で、WebやECなどのマーケティング分野にも応用されるようになりました。セグメント分析やLTV分析と異なり、「時間の経過に伴うユーザーの変化」に注目する点が特徴です。

【コホート分析でわかること】

- 獲得時期別(獲得月・週など)の継続率・離脱率の違いを把握できる

- キャンペーン別・チャネル別の行動傾向やLTVを比較できる

- リテンション率や離脱ポイントから、改善施策のヒントが得られる

2.マーケティングでコホート分析が重要な理由

コホート分析は、単にユーザーの行動を時系列で追うだけでなく、マーケティング施策の質や持続力、チャネルごとの成果を多角的に評価するうえで欠かせない手法です。この章では、なぜマーケティングにおいてコホート分析が重要とされるのか、その理由を3つの観点から解説します。

2-1. 長期的な行動変化を可視化し、LTVやリテンションの改善に役立つ

現代のユーザー行動は変化が早く、短期的なKPIだけでは継続的な成果を測ることが困難です。コホート分析を用いることで、初回購入後の定着状況や離脱タイミングといった中長期的な動きまで把握できます。

例えば、「初回CV率が高い広告でも、実際には1週間後に多くが離脱していた」といったように、表面的な成果では見えない課題を浮き彫りにできます。

2-2. 施策ごとの持続効果を検証し、改善に活かせる

コホート分析により、特定の施策(広告、クーポン、フォローメールなど)がユーザー行動にどのような中長期的影響を与えたかを検証できます。

例えば、クーポンを使って初回購入に誘導したユーザーが、その後も継続的に利用してくれるか、それとも一度きりの利用にとどまるかを見極めることが可能です。また、フォローメールを送付したグループと送っていないグループで、1ヶ月後のアクティブ率や購入率がどのように異なるかを比較することで、施策の有効性を数値で把握できます。

このように、施策ごとにリテンション率やLTVの差を比較することで、効果のある施策と見直すべき施策を明確にできます。

これにより、単発の施策に終わらず、継続率向上を目的としたPDCAサイクルを正しく回しながら、マーケティングの最適化を図ることが可能になります。

2-3. チャネル・セグメント別の傾向を把握し、精度の高い施策設計ができる

広告・SNS・口コミなど、獲得チャネル別にユーザー行動の傾向を比較することで、単なるCPA(顧客獲得単価)だけでは判断できない「長期的な利益貢献」を重視した判断が可能になります。

例えば、SNS経由で獲得したユーザーは初回購入率が高いものの2回目以降の購入率が低く、一方で口コミ経由のユーザーは初動は鈍いが長期的には高LTVにつながる、といった傾向が見えてくる場合があります。

このようにチャネルごとのリテンション率や継続行動を把握することで、単なる獲得効率ではなく、長期的に価値のあるチャネルへの投資判断がしやすくなります。

3. コホート分析を活用した販促施策の具体例

コホート分析の結果を踏まえることで、販促施策により具体的で実効性のある改善を加えることができます。この章では、実際のコホート分析結果から導かれる施策例を紹介します。

3-1.初回購入からのリテンション率に基づいたフォローアップ施策

例えば、「初回購入から1週間以内に離脱するユーザーが多い」ことがコホート分析で判明した場合、その期間に限定したフォローメールやポイント付与といったアプローチが効果的です。

具体的には、初回購入翌日にサンクスメールを送り、さらに3日後に再購入を促すクーポンを送付するなど、短期的な接触機会を増やす施策が挙げられます。

3-2.チャネル別のLTV差に応じた広告配分の最適化

獲得チャネル別にLTVを比較し、例えば「リスティング広告よりもSNS広告経由のユーザーのほうがLTVが高い」ことがわかった場合、広告配分をSNSにシフトすることで長期的な利益向上が期待できます。

コホート分析によって短期的なCVだけでなく「その後どうなったか」が可視化できるため、獲得効率だけでなく投資対効果(ROAS)を高める広告運用が可能です。

3-3.離脱タイミングに基づく商品レコメンドやUI改善

リテンション率が著しく下がる時期などがわかれば、そのタイミングでユーザーが「次にすべきこと」を見失っている可能性があります。そこで、リテンション率が下がる時期に合わせて「おすすめ商品を提示する」「ダッシュボードにリマインドを表示する」といったUX改善も効果的です。

このように、コホート分析は単なる傾向の把握にとどまらず、次にどんな対策をとるべきかを具体的に考えるヒントを与えてくれます。分析結果から得られる気づきをもとに、課題のあるタイミングやユーザー層に絞った販促策を実行することで、リテンションの改善やLTVの最大化が期待できます。

4.コホート分析を実施するためのツール

コホート分析は多くのマーケティングツールや分析プラットフォームで対応可能ですが、目的や業務体制に応じて最適なツールを選ぶことが重要です。

ここでは代表的なツールとその特徴を紹介します。

| ツール名 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| GA4 (Google Analytics 4) |

|

|

| CRM/MA (例:Salesforce、HubSpotなど) |

|

|

| BIツール (例:Tableau、Looker Studioなど) |

カスタム分析に強く、複数データソースを統合して柔軟に可視化できる |

|

| プロダクト分析ツール (例:Amplitude、Mixpanelなど) |

|

|

| Excel/Googleスプレッドシート |

|

|

なお、ツールの選定にあたっては、以下のような観点で選びましょう。

- 初期導入のしやすさ(GA4やスプレッドシートは始めやすい)

- 組織内の活用目的(営業部門との連携がある場合はCRM、視覚的なアウトプットを重視するならBI)

- 分析スキルの有無(SQLやデータ設計に詳しい人材がいる場合はBIツールで自由度高く設計)

特に、初めてコホート分析に取り組む場合は、GA4やスプレッドシートなど扱いやすいツールから始め、徐々に必要に応じて高度な分析ツールにステップアップしていくのが現実的です。

また、自社で固有の販売管理などの基幹システムを保持している場合は、直接データベースを分析することもあります。

5.コホート分析の手順

コホート分析を行う際の基本的なステップを紹介します。

分析の正確性と成果の実現には、各ステップを正しい順序で丁寧に進めることが非常に重要です。手順を誤ると誤った判断や対応策につながる恐れがあるため、各ステップの目的と注意点を意識しながら、段階的に取り組みましょう。

5-1.目的を明確にする

まずは「なぜコホート分析を行うのか」「どの課題を明らかにしたいのか」を明確にします。何を分析したいのかが曖昧なままだと、無駄なデータ収集や分析の迷走を招きます。

例えば、「初回購入者の再購入率を改善したい」「特定チャネルのLTVを比較したい」といったように目的がはっきりしていれば、分析の軸や対象を絞りやすくなり、結果として具体的で実行可能な施策につなげやすくなります。

5-2.コホートの定義を統一する

次に、どの条件でユーザーをグループ分けするのかを決めます。

一般的には「初回登録日」「初回購入日」などの行動を基準にすることが多く、分析目的によって「日単位」「週単位」「月単位」などの粒度も選びます。

定義がバラバラだと、時系列の比較が正しくできないため、チーム内で明確なルールを定めましょう。

5-3.データを整形する

ユーザーID・コホート基準日(ユーザーをグループ化する際の起点となる日付)・行動日など、分析に必要な情報を抽出し、行動の履歴が時系列で追えるようにツールを使ってデータを整えます。

データ整形においては、重複データの削除や、異常値のチェック・修正などを行い、データの品質を確保することが非常に重要です。データの質が分析結果の信頼性に直接影響するため、このプロセスを丁寧に行うことで、ミスリードを防げます。

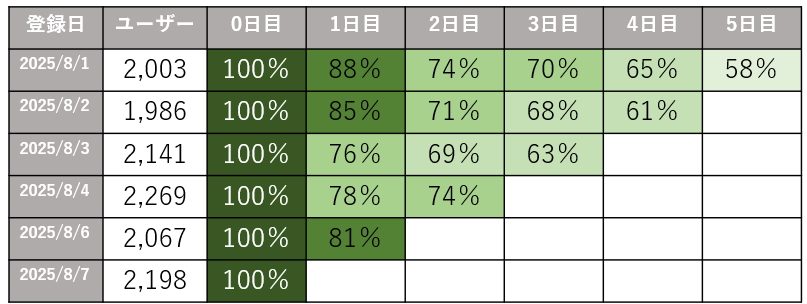

以下は、「2025年8月登録のユーザーが、その後何日目にログインしたか」を見るために登録日で区切り、それぞれのログイン率を経過日ごとにまとめて一覧化した例です。

ExcelやGoogleスプレッドシートを使う場合は、ピボットテーブルや関数を用いて加工が必要ですが、GA4やCRM/MAツールなどでは、このデータ整形を自動で行ってくれる機能もあります。

5-4.時系列でデータを集計する

定義したコホートごとに、日・週・月などの単位で継続率や利用回数などの指標を数値化し、「見える化」します。

時間軸に沿って行動の変化を可視化することで、「いつ定着しやすいか」「いつ離脱が多いか」などの傾向が明確になります。

5-5.インサイトを抽出し施策化する

集計結果をもとに、「このコホートはリテンション率が高い」「このチャネルのユーザーは3週間目で離脱しやすい」などの傾向を読み取り、改善施策の仮説を立てます。

例えば、「初回購入から1週間後の離脱が多いのは、利用方法がわからず放置してしまっているからではないか」といった仮説です。

ただし、ここで立てた仮説がミスリードにならないよう、データの信頼性の確認が非常に重要です。コホート分析は、調査する母集団のボリュームが少ないと信頼性が下がるため、特にBtoBのニッチな商材などでは注意が必要です。

仮説を出す際には、十分なデータ量が確保できているかを確認しましょう。確認方法として、以下の計算式で「サンプルサイズ計算」をおこなう方法があります(サンプルサイズ計算機を用いると自動計算が可能です)。

n= {N* z^2*p* (1-p)} / {e^2*(N-1)+z^2*p*(1-p)}

- n::サンプルのサイズ

- N:母集団の大きさ

- z:信頼度に対応する値(例: 95%信頼度の場合、1.96)

- p:標本比率(例: 0.5)

- e:許容誤差(例: 0.05)

例えば、今後実施する大規模キャンペーンで15,000件の購入率(10%と仮定)を95%の信頼水準で推定したい場合、818件のサンプルを調査すれば、信頼度95%の確率で、誤差±2ポイントの範囲に入る結果が得られます。

十分なデータ量から仮説を立てることで具体的なアクションが生まれ、ここで初めてマーケティング施策の立案が可能になります。

5-6.PDCAサイクルを回す

抽出したインサイトに基づいて施策を実施し、その結果を再度コホート分析で検証します。

このサイクルを回す際、施策の変更が実際に改善に繋がるか、あるいは悪化しないかを確認するために、A/Bテストとの組み合わせで行うケースが多くなります。例えば、「新しいフォローメールの効果を検証するために、既存のメールを送るグループと新しいメールを送るグループに分けて効果を比較する」といった方法です。

このサイクルを繰り返すことで、継続率やLTVといった重要指標を着実に改善していくことが可能です。

6.コホート分析は新規獲得の効果検証や改善にも役立つ

コホート分析は、既存顧客の定着状況を可視化するだけでなく、新規獲得施策の中長期的な成果を検証するうえでも非常に有効です。短期的なCVやCPAといった指標だけでは見えない「その後の行動」を追うことで、より本質的な施策評価が可能になります。

例えば、広告やキャンペーンで獲得したユーザーが登録直後こそアクティブでも、1週間後に大幅離脱しているといった傾向がコホート分析によって明らかになります。こうした離脱の兆候を早期に把握できれば、フォローアップ施策やオンボーディング改善につなげられます。

また、チャネルごとのLTVを比較することで、単にCPAが低いチャネルが「良い」とは言い切れないことがわかります。例えばSNS広告よりもオーガニック流入の方が、長期的に見るとリテンション率や購入回数が高い、といった事実が明確になることで、広告配分の最適化に活かせます。

LTVやCPAに加えて、サブスクリプションやSaaSビジネスで特に重要となる以下の指標も併せて考慮すると、より詳細な評価が可能です。

| ユニットエコノミクス (1顧客あたりの収益性) |

|

| CAC Payback Period (顧客獲得コストの回収期間) |

|

コホート分析を通じて、これらの指標を時期やチャネル別に比較することで、単なる獲得効率ではなく、長期的な視点での投資判断がしやすくなります。

コホート分析によって、これらの指標を時期やチャネル別に比較できるため、単なる獲得効率ではなく、長期的な視点での投資判断がしやすくなります。

また、新規ユーザーの「その後」を見つめ直すことで、施策の質やチャネルごとの特性、最適な投資判断などを具体的に検討することが可能です。新規獲得施策の改善には欠かせない視点といえるでしょう。

7.新規獲得施策のお悩みには、千趣会のプロモーションサービスにお任せください

コホート分析を通じて新規ユーザーの離脱タイミングやLTV傾向が可視化できたものの、「では実際にどのチャネルでどう新規を獲得すべきか」という具体的な施策に悩む企業も少なくありません。そのような場合は、千趣会にご相談ください。

千趣会は、長年の通販事業で培ってきたマーケティングノウハウと約1,560万人のベルメゾン会員基盤を活かし、企業の新規顧客獲得を多角的に支援しています。特に主婦層や女性層といったターゲットに強く、ライフスタイルに寄り添った自然な形でのアプローチが可能です。

これらをコホート分析で見えた課題や特性にあわせて組み合わせることで、定量的な裏付けを持った新規獲得施策の設計・実行が可能になります。

例えば、「1週目の離脱率が高い→もっと関心度の高い層に最初からアプローチしたい」といった場合、千趣会の顧客属性と連携したDMやE-DMを通じて、精度の高い見込み層にダイレクトにリーチすることが可能です。

新規顧客獲得の質を上げたい、チャネル選定で悩んでいるといった課題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】