この記事では、認知拡大のための効果的なプロモーション戦略を解説します。ターゲット設定、予算策定、オンライン・オフライン施策など、具体的なステップを踏まえ、成功へ導くための実践的なノウハウを提供します。認知拡大に課題を感じている企業担当者様はぜひ参考にしてください。

- 目次

1.認知拡大の重要性とプロモーションの役割

認知拡大とは、自社やブランド、商品・サービスの認知度を高めるための活動です。認知度を高めることで、より多くの顧客に自社の存在や商品を知ってもらい、購買行動へとつなげられます。この章では認知拡大の重要性やプロモーションの役割を解説します。

1-1. 商品やサービスの購入につながる

認知度の向上は、消費者の購買行動に大きな影響を与えます。例えば、消費者は家電製品を購入するとき、未知のブランドよりも、名の知れたブランドに親近感や安心感を覚え、優先的に購入を検討する傾向があります。認知拡大は、消費者とのタッチポイントを増やし、実際の販売につなげていく上で欠かせない要素となります。

1-2. ブランディング効果がある

認知拡大を通じて、企業やブランドのイメージを強化できるのも特徴です。商品やサービスの特性、価値を効果的に伝えることで、顧客の心に明確なブランドイメージが作られます。企業やブランドのイメージを形成することは一時的な売上だけではなく、継続的に購入してもらえるブランドロイヤリティの向上にも貢献します。

2. 認知拡大を実現するプロモーション戦略の策定

認知拡大を成功させるためには、綿密な戦略策定が不可欠です。闇雲に施策を実行するのではなく、自社の強みやターゲットを明確化し、効果的なプロモーション戦略を構築しましょう。この章では、認知拡大を実現するプロモーション戦略の策定を解説します。

2-1. 自社の強みを認識して他社と差別化をする

競合が多い市場で存在感を示すには、自社ならではの強みを明確にし、他社との違いを打ち出すことが重要です。まずは、自社の製品やサービスの強みを整理してみましょう。

自社の強みを分析するポイントは、以下の通りです。

- 価格…コストパフォーマンス

- 品質…使用している素材や製造方法

- 機能…独自の技術や特許

- デザイン…見た目の魅力

- 顧客サポート…アフターサービスの有無や対応の速さ

あらゆる側面から強みを分析することで、他社との差別化を実現し、独自のポジションを確立できます。

2-2. ペルソナ設定を明確にする

商品やサービスを知ってもらうには、誰に届けたいかを具体的にイメージすることが大切です。例えば、「30代の働く女性」というおおまかな設定では、居住地や職業などの情報を読み取ることができません。

「都心部に住む30代前半の会社員。通勤時はスマートフォンで情報収集し、週末は友人とカフェ巡りを楽しむ。美容と健康に関心が高い」

このように年齢や性別、職業、興味関心など、詳細な情報を盛り込むことで、ペルソナが利用するメディアや響きやすいメッセージも見えてきます。分析した自社の強みを、ペルソナにどう伝えたらよいかを考えましょう。例えば、「良いものを長く使いたい」というペルソナであれば「こだわりの天然素材で10年使える耐久性」といった具体的なメリットを訴求します。

メッセージの方向性が決まると、通勤時間帯のSNS広告や、美容系インフルエンサーとのタイアップなど、具体的な露出施策を検討しやすくなります。

2-3. 具体的なKGIやKPIを設定する

認知拡大を効果的に進めるには、「なにをどこまで実現したいか」という具体的な目標を定めることが大切です。例えば、「3ヶ月間で商品を知っている人を10%増やす」といった最終目標(KGI)を設定します。

目標達成に向けて途中経過を確認できるよう、細分化した具体的な施策の目標数値(KPI)も決めておきましょう。例えば、ホームページへの月間アクセス数やSNSのフォロワー数、お店への来店者数などは、日々確認できる数値です。実店舗であれば、商品についての問い合わせ件数やサンプル配布数なども参考になります。

このように、具体的な最終目標と中間指標を決めることで、認知拡大の取り組みを着実に進められます。

2-4. 費用対効果を意識した予算配分をする

商品やサービスを多くの人に知ってもらうためには、限られた予算で大きな効果を得ることが重要です。そのためには、各プロモーション施策にかかる費用と、期待できる効果を事前に検討しましょう。

例えば、SNSでの宣伝なら、投稿の閲覧数や反応数から効果を予測できます。また新聞やチラシなど従来の広告媒体も、配布エリアや部数から見込まれる効果を算出できます。

自社にとって最適な施策を選定したうえで予算配分すれば、費用対効果のバランスをとりやすいでしょう。とはいえ、実際の反応を見ながら、予算配分を柔軟に見直していくことも大切です。

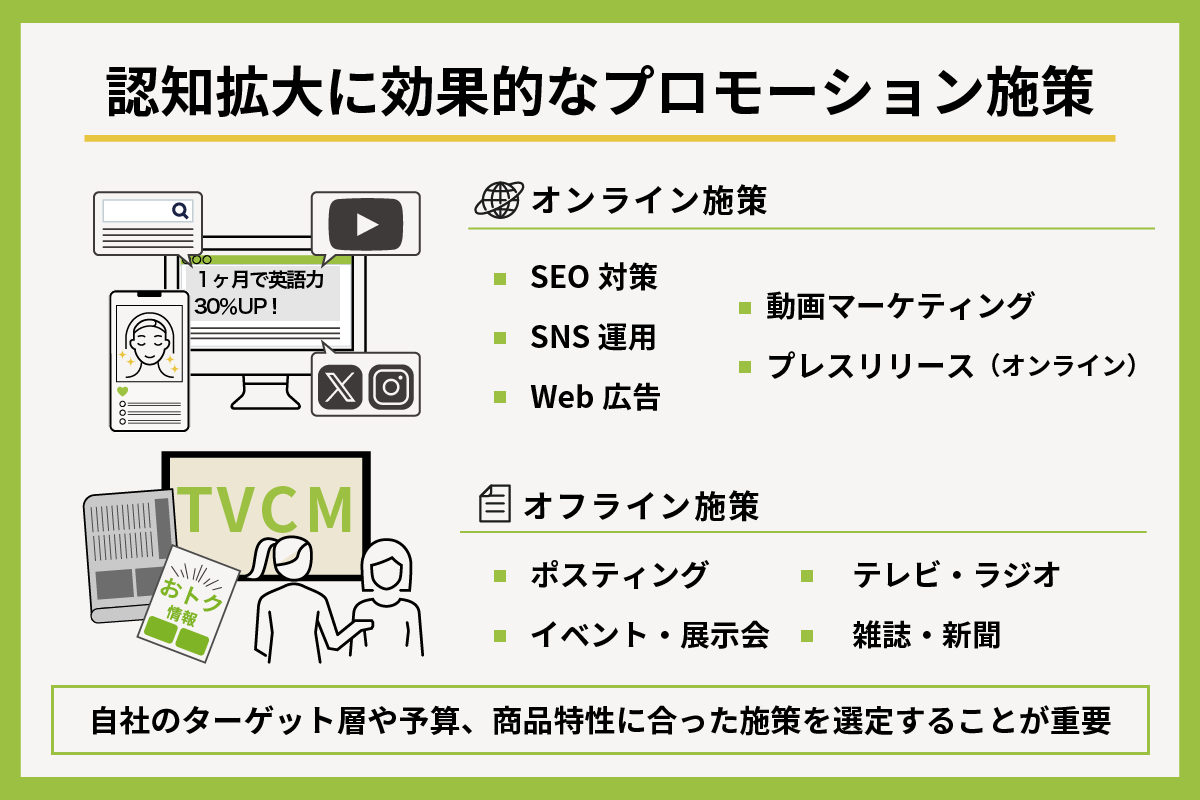

3. 認知拡大に効果的なプロモーション施策

近年のインターネット普及に伴い、オンラインでの情報発信は非常に重要です。この章ではオンライン・オフラインそれぞれの施策をメリット・デメリットを交えて解説します。

3-1. オンライン施策

オンライン施策は、幅広い層へのアプローチ、費用対効果の高さ、効果測定の容易さといったメリットがあります。ここでは代表的なオンライン施策を4つ紹介します。

| 施策 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| SEO施策 | 良質なコンテンツ作成やサイト構造の改善を通して、検索結果の上位表示を目指す |

|

|

| SNS運用 | InstagramやXなど、各ソーシャルメディアの特性を活かし、情報発信やコミュニティ形成を行う |

|

|

| Web広告 | 検索連動型広告やディスプレイ広告など、Web上に広告を掲載する |

|

|

| 動画マーケティング | YouTubeなどの動画プラットフォームで動画コンテンツを配信する |

|

|

| プレスリリース(オンライン) |

|

|

|

それぞれの施策にはメリット、デメリットがあるため、自社の予算やリソース、スケジュールに合わせて最適な施策を選択することが重要です。

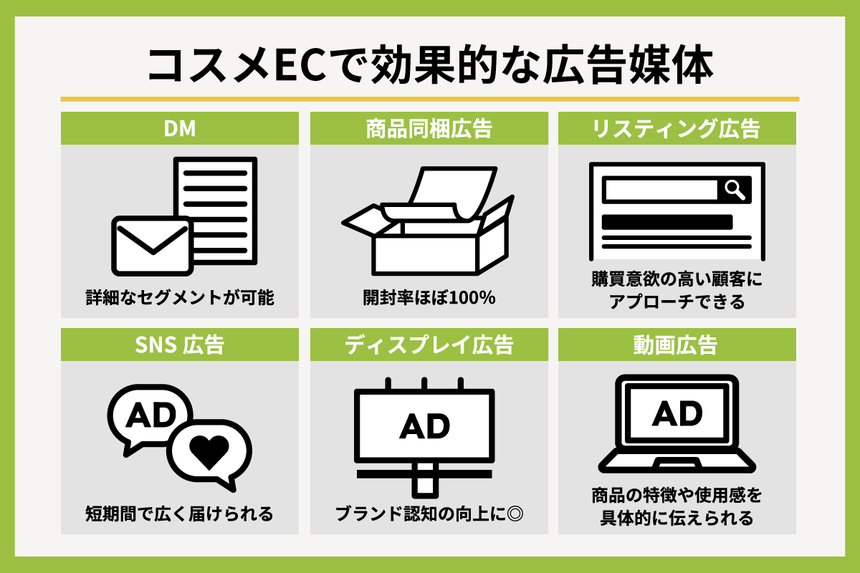

3-2. オフライン施策

インターネットの普及によりオンラインでの情報収集が主流になりつつありますが、オフライン施策はリアルな体験を通して記憶に残りやすく、オンライン施策が届きにくい層へのアプローチに効果を発揮します。ここでは代表的なオフライン施策を紹介します。

| 施策 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ダイレクトメール・商品同梱・カタログ同送 |

|

|

|

| イベント・展示会 |

|

|

|

| テレビ・ラジオ |

|

|

|

| 雑誌・新聞 |

|

|

|

オフライン施策を効果的に活用することで、オンライン施策だけではリーチできない顧客層に認知を拡大できます。

千趣会では、自社通販「ベルメゾン」会員へのDMサービスを提供しています。1,560万人の会員データを活用した効率的な配布はもちろん、エリア、年齢、性別、購買履歴など、多種多様なターゲティングが可能です。またベルメゾンで購入した商品とともに、サンプルやチラシ、カタログなどを同封・同梱できるプロモーションサービスも展開しています。会員の中から、自社のターゲット層に合わせた条件を絞り、最適なご提案をいたします。

4. プロモーション効果の分析と改善

プロモーション施策の効果を測定し分析することは重要です。次の予算やリソースを適切に使うためにも、どの施策が効果的だったかを確認しましょう。この章ではWebサイトの分析、SNSの分析、認知度調査についての分析や改善方法を解説します。

4-1. Webサイト分析をする

Webサイトへのアクセス状況を分析することで、プロモーション施策がどの程度効果を出しているかを把握できます。例えば、「1日に何人が訪問したか」「どこから来たのか(検索・SNS・広告など)」「商品購入や問い合わせにつながったか」といった情報は、Google アナリティクスで分析できます。

数値化することで、「新商品のお知らせメールを送った日にアクセスが増えた」「Instagramからの訪問者が少ない」など、強化すべき点や改善点が見えてきます。

4-2. SNS分析する

SNSでの情報発信がどれだけ届いているか、投稿への反応から確認できます。フォロワー数やエンゲージメント率、リーチ数、インプレッション数などから、投稿の効果を具体的に分析しましょう。例えば「商品の使用シーンの写真付き投稿は『いいね』が多い」「新商品情報は午前中の投稿が見られやすい」といった傾向がわかってきます。

投稿する内容や時間帯を工夫するなど、より多くの人に情報を届けられるよう、投稿を数値化していくことが重要です。

4-3. 認知度調査をする

数字だけでは分からない「お客様の生の声」を集めることも大切です。アンケートやインタビューを通じて、「商品やサービスをどこで知ったか」「どんな印象を持っているか」「何が決め手で選んでもらえたか」といった具体的な意見を収集しましょう。例えば、新商品の発売前後でアンケートを実施すると、「テレビCMを見て興味を持った」「SNSで友達が勧めていたから」など、どの宣伝方法が効果的だったかがわかります。

調査で集まった意見や想定外の感想は、新しい商品開発のきっかけにもつながります。

5. 認知拡大を成功させるためのポイント

認知拡大の取り組みは、一度実施したら終わりではありません。継続的に施策を改善し、最適化していくことが重要です。この章では認知拡大を成功させるポイントを解説します。

5-1. PDCAサイクルを回す

プロモーションの効果を高めるためには、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを繰り返すことが大切です。

計画では、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを具体的に決め、それによってどのような効果が見込まれるかを予測します。次に、決めた計画に沿って実際に宣伝活動を行い、各種分析やお客様の声からプロモーションの効果を確認します。

改善では、確認した結果をもとに、次はどうすればもっと効果が上がるかを考えます。例えば「バナーの色は暖色系の方がクリック率が高かった」「SNSは午前中の情報発信が見られやすい」といった気づきを次の計画に活かすことで、少しずつプロモーションの効果を高められます。

5-2. 最新のプロモーション施策を把握する

情報技術の進歩により、プロモーション施策は日々変化しています。効果的な認知拡大を実現するには、新しい宣伝方法や消費者の行動変化を理解し、適切に取り入れていくことが大切です。

例えば、Instagramの商品画像の投稿から、直接お買い物ができるInstagramショッピングが近年の新機能です(参照:Instagramショッピング丨Meta)。商品画像から直接購入ページへの遷移ができるため、認知から購入までの導線をスムーズに促せます。

ただし、新しい方法を取り入れる際は、自社の商品やターゲット層に合っているかを十分に検討することが重要です。効果的な従来の方法と組み合わせながら、ターゲット顧客が求めている情報の発信を心がけましょう。

6. 自社に合った施策を行い認知拡大を成功させよう

認知拡大を成功させるには、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確にし、自社に合った施策を選ぶことが重要です。自社の強み・弱み、ターゲット、外部環境を考慮しながら、最適な施策を組み合わせることで、限られた予算で効果的な情報発信が可能になります。

千趣会には、70年以上通販ビジネスを実践してきたなかで培ってきたさまざまなノウハウがあります。

ぜひ、貴社のビジネスにお役立てください。

【問い合わせ先】