- 目次

1.ソーシャルコマースとは?

ソーシャルコマースとは、SNSやECサイト上などで企業とユーザーがつながり、双方がコンテンツを介してコミュニケーションを取りながら商品の売買をする仕組みです。

ソーシャル(社交的)という言葉が指す通り、ソーシャルコマースは従来のEコマースとは異なります。また、ユーザーの購買行動が他のユーザーの購買行動にも影響を及ぼすのが大きな特徴です。

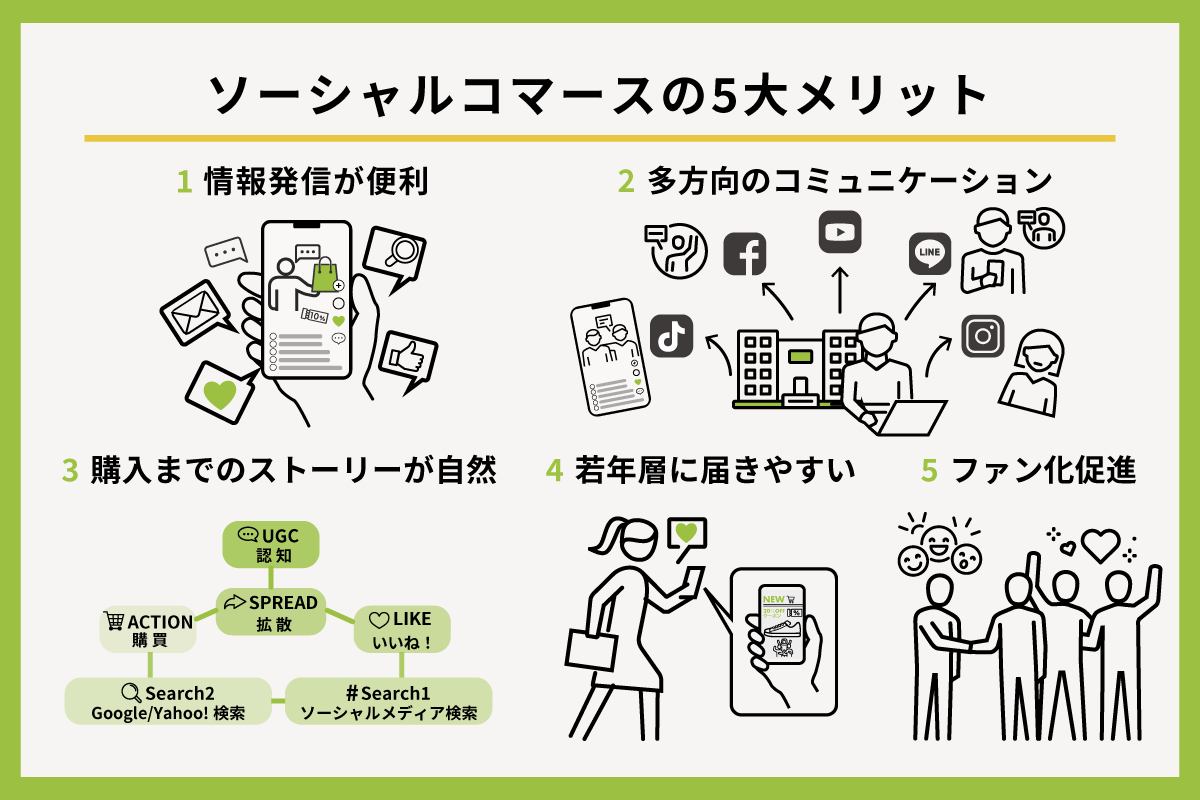

2.ソーシャルコマースのメリット

ソーシャルコマースに取り組むメリットは、大きく5つ挙げることができます。

2-1.情報発信がしやすい

ソーシャルコマースは、今や国民の大半が持っているSNSのスマートフォンアプリを通じて、商品の宣伝・販売ができます。わざわざECサイトを訪れてもらわなくても、ユーザーが普段見ているSNS上で商品やブランドの認知拡大施策を行えます。

2-2.多方向のコミュニケーション

ソーシャルコマースでは、SNS上で共有される商品についてのレビューや感想を活かすことで、ユーザー同士のコミュニケーションを活性化させます。SNSを通じて、商品に興味があるユーザーにリアルな情報を届けられるようになり、結果として商品の購入を促進することができるのです。

SNSの大きな特徴に「シェア」があります。企業が投稿したコンテンツがたくさんシェアされると、そのコンテンツは独り歩きを始めて無限に拡散されていきます。質の良い有益な投稿は、それ自体が広告のような役割を果たしてくれます。

2-3.購入までのストーリーが自然

ソーシャルコマースは度々、一般的なECやテレビ通販と比較されますが、ソーシャルコマースの方がこれらよりも購入までのストーリーが自然です。

一般的なECの場合、インターネットやSNSで広告を展開し、そこから購入につなげていきます。一方、ソーシャルコマースはユーザーが日常的に使用しているSNSで継続的に情報発信をして、興味関心を引き購入を促します。発信する情報が自然な情報コンテンツとして受け入れられやすく、興味を抱いてから購入に至るまでの経路が、ソーシャルコマースの方が自然なのです。

2-4.若年層に届きやすい

10〜20代は検索サイト代わりにSNSを使って情報収集するといわれる世代です。

ソーシャルコマースでは、InstagramやTikTokに実装されているライブ配信機能を用いて、ユーザーとコミュニケーションしながら商品の購入を促します。こうしたライブ機能を活かした販売戦略を「ライブコマース」と呼びます。

ライブコマースはスマートフォンユーザーに向けて発信するのが一般的であり、メインターゲットの層が20代まで広がります。若年層にアプローチしやすい点も、ソーシャルコマースのメリットです。

2-5.ユーザーのファン化促進

商品やサービスの提供者が消費者と直接コミュニケーションを取り、信頼関係を築けるのもメリットです。関係を深めたユーザーは、単なる購買者からSNSアカウントのフォロワー、つまりブランドや店舗の「ファン」へと変化します。

この「ファン化」は、購買行動だけでなくブランドや店舗を口コミで紹介してくれるなど、長期的な利益につながる重要な要素です。例えば、Instagram上でユーザーが投稿してくれた商品情報に対し、公式アカウントが「いいね!」やコメントをすることで、消費者自身がブランドの一部となる体験を生むことができます。

このように、ソーシャルコマースは一方的な商品情報の提供だけでなく、ユーザーとの双方向、さらにはユーザー間の多方向のコミュニケーションを生み出すため、認知拡大しやすく、ユーザーの深いエンゲージメントとブランドロイヤルティを構築する効果が期待できます。

3.ソーシャルコマースのデメリット

メリットの多いソーシャルコマースですが、デメリットも存在します。

3-1.情報更新に手間がかかる

ソーシャルコマースは、商品情報やプロモーション内容を日々更新する必要があります。投稿に使う画像や文章作成や、ユーザーとのコミュニケーションには、継続的に大きなリソースを割くことになります。

SNSでは、投稿内容がユーザーのニーズにマッチしていなければ、なかなか反応が得られないことがあります。また、在庫状況や価格、商品詳細などに誤りがあると、ユーザーからクレームを受けやすくなります。これらが起きないようにするには、「市場動向やSNS上のトレンドを常に把握する」「投稿情報に誤りがないか定期的に確認する」などをしたうえで情報を更新する作業も欠かせません。

3-2.成果が出るまでに一定の時間が必要

ソーシャルコマースで成果を得るには、SNSなどを中心にユーザーとコミュニケーションを重ね、フォロワーを増やしたりブランドに対する信頼を得たりしなくてはいけません。そのため、短期的な成果を期待するのは難しい手法であることを理解した上で、日々の情報発信をする必要があるでしょう。

3-3.外部環境の影響を受けやすい

ソーシャルコマースは主にSNSを利用するため、SNSのアルゴリズム変更に大きな影響を受けます。例えば、SNSがユーザーのフィードに何を表示するかを決定するアルゴリズムが変わると、投稿の露出率や最適な投稿時間、内容なども変わります。

ECでの市場変化やSNS上のトレンドキーワードや他の人気投稿の影響で、閲覧数やアカウントの評価の変化が起こることもあります。そのため、ソーシャルコマースではアカウントの更新作業や外部環境のチェックを常に行うことが重要です。

4.ソーシャルコマースの種類

ソーシャルコマースは、活用するプラットフォームや購入の経路などにより、大きく7種類に分類することができます。

4-1.CtoC型

CtoCは「Consumer to Consumer」の略語です。Amazonマーケットプレイスやメルカリのように、一般消費者同士がプラットフォームを介して、売り手・買い手となります。

4-2.SNS型

InstagramやFacebookなど、ソーシャルコマースの代表的なプラットフォームであるSNS内で、店舗が商品の情報を発信し、店舗とユーザーによる商品の売買まで完結します。

4-3.レコメンド型

レコメンド型は、購入履歴をもとにおすすめ商品が表示されます。また、ほかのユーザーのレビューが公開され、それを参考に商品を購入できます。Amazonや楽天といったECモールが代表的で、どちらもレビューを有益なコンテンツとして、機能を強化しています。Amazonではレビュワーとしてのプロフィールページや、レビュワーのフォロー機能がリリースされました。

4-4.OtoO型

OtoOは「Online to Offline」の略語です。SNSなどで投稿された商品のレビューを参考に、リアル店舗で商品を購入する仕組みを指します。EC発のポップアップ店舗や、この後に紹介する渋谷パルコの事例などが、OtoO型の取り組みとして挙げられます。

4-5.ユーザー参加型

ユーザーが商品やブランドの応援者として、商品企画や商品開発への資金調達に一部参加する仕組みです。クラウドファンディングなどの企画がユーザー参加型に該当します。

4-6.ユーザーキュレーション型

ユーザーキュレーション型は、ユーザーが作成した「ショッピングリスト」を参考に、リスト内の商品を購入する仕組みです。ファッション商品に特化した検索エンジン「Lyst」などが代表的です。

4-7.グループ購入型

グループ購入型は、ある商品・サービスの購入希望者が一定数を満たすことで、クーポンなどの割引を受けられるサービスです。中国ではソーシャルコマースの主要モデルの1つでもあります。2020年に日本市場から撤退したクーポン共同購入サービスの「グルーポン」が、この仕組みに該当します。

5.ソーシャルコマースの主なプラットフォーム

ソーシャルコマースのプラットフォームとしてよく知られているのは、Instagram、Facebook、TikTok、Pinterest、メルカリの5種類です。

5-1.Instagram

写真投稿型のSNSとしてスタートしたInstagramですが、現在はショート動画の投稿もできるようになり、Z世代にも広く受け入れられています。企業側も、いわゆる「インスタ映え」を意識した店舗や商品設計を積極的に行うようになりました。

Instagramでビジネスアカウントを開設すると、アプリ内で「Instagramショップ」を開設できます。投稿に商品タグを付けたり、投稿からショップへのページ移動も可能です。Instagramのショップ開設には、Facebookでのカタログ作成と2つのSNSアカウント連携が必要となります。

5-2.Facebook

友人・知人とのコミュニケーションを主体としたFacebookは、SNSの先駆け的存在の1つであり、Instagramよりもやや上の年齢層が主に使用しています。

Facebookでは「Facebookショップ」を開設することができ、自社商品を登録した「Facebookカタログ」を公開することで、商品の購入ができるようになります。「Facebookショップ」はカラーやボタン、テキストの配置などのカスタマイズができるなど、比較的自由度の高いサービスです。

5-3.TikTok

ショート動画の火付け役となったTikTokは、フォロー・フォロワーといった関係性ではなく、独自のレコメンドシステムでユーザーにおすすめコンテンツを届けます。

10〜20代の若いユーザーが多いプラットフォームと言われていますが、ユーザーの平均年齢は「36歳」であり、幅広い年齢層が利用しているSNSです(参照:TikTok ユーザーの平均年齢が「36歳」に上昇:博報堂のコンテンツファン消費行動調査にみる、日本におけるTikTokユーザーの実態とは|DIGIDAY)。

TikTok本場の中国では、すでにショップ機能が実装されており、多くのインフルエンサーがライブコマースを実施しています。日本ではショップ機能は未実装であるものの、コンテンツの発信によりユーザーの認知度拡大を図ることが可能です。

5-4.Pinterest

PinterestはWeb上で見つけたお気に入りの画像や動画を集めて、自分専用のコレクションを作ることができるサービスです。お気に入りのコンテンツを「ピン」と呼ばれるブックマーク機能で集めることができ、画像に紐づけられたリンク先のページに移動することもできます。

このピン機能をうまく活かして、画像や動画に商品の販売ページをリンクすることで、商品の購入を促すことが可能です。海外ではPinterest内で商品を購入できるショップ機能も実装されており、日本での実装も期待されています。

5-5.メルカリ

メルカリは少ない手間で商品を出品可能で、匿名での取引もできるといった点から、一般消費者でも手軽に利用されています。また、個人事業主や法人の場合、メルカリ内でECサイト「メルカリShops」を作成できるのも大きな特徴の1つです。

6.日本のソーシャルコマース市場規模

日本におけるソーシャルコマースの市場規模は、「EC市場規模」と「スマートフォン経由での購買状況」という2つの指標で見ることができます。

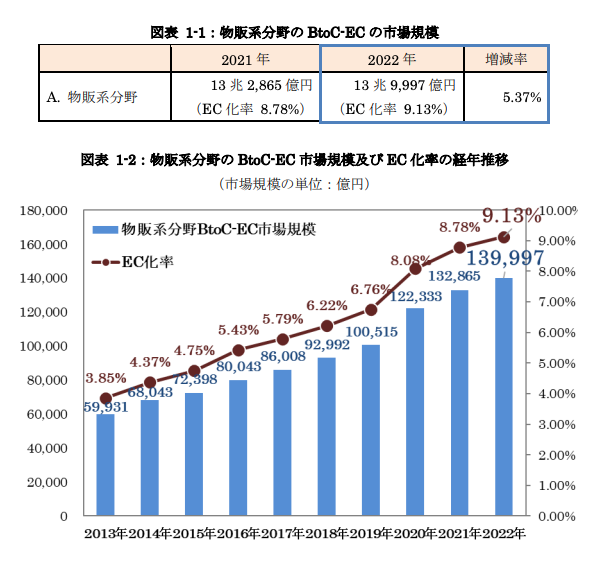

6-1.EC市場規模はジワジワ成長中

経済産業省が発表した調査によると、日本のEC市場規模は2022年に13兆9,997億円となり、2021年よりも7,132億円増加しました。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年と2021年に、EC市場規模は大きく成長しましたが、2022年はその勢いがやや鈍化しています。

それでも、国内のEC化率は2021年8.78%→2022年9.13%とジワジワ増加していることから、今後も国内のEC市場は成長を続けていくことが予想できます。

出典:令和4年度 電子商取引に関する市場調査報告書 p.5丨経済産業省

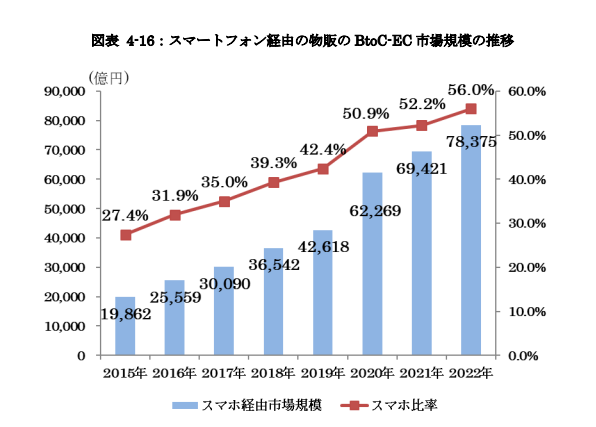

6-2.スマートフォン経由の購買は7年間で倍増

経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査報告書」では、スマートフォンで商品を購入した「スマートフォン経由のEC市場規模」も調査しました。その結果、2022年のスマートフォン経由のEC市場規模は7兆8,375億円と推計されています。

これは、EC市場規模全体(13兆9,997億円)の56.0%に相当します。2015年のスマートフォン経由のEC市場規模の比率は27.4%だったので、7年間でこの割合は倍増したことがわかります。

今後5年10年と経てば、スマートフォンを持っていることが当たり前である世代が、消費の中心を担うこととなります。それに伴い、EC市場におけるスマートフォン経由での購買はさらに増えていき、ソーシャルコマースの重要性も増していくと考えられます。

7.日本のソーシャルコマース活用事例

日本企業は、どのようにソーシャルコマースを活用しているのでしょうか。ライブコマースやOtoOなど、さまざまな方法でソーシャルコマースを活用している企業の事例を、3社ご紹介します。

7-1.RMK

日本のコスメブランドであるRMK(アールエムケー)は、新商品の発表時にインスタライブを配信しています。ライブ配信では商品のターゲットと親和性の高いインフルエンサーとコラボすることにより、視聴者数を増やしブランドの認知度向上や、商品の購買意欲の喚起を図っています。

参照:https://www.instagram.com/rmkofficial/

7-2.ユニクロ

日本のファストファッションブランド「ユニクロ」は、Facebookの公式アカウントで1日複数回に分けて商品情報を投稿しています。投稿内容は、TVCMの動画やお得情報が満載のチラシ、シーズンに合わせたコーディネートの紹介などバラエティも豊富です。

多彩な情報は、他のSNSと共通のハッシュタグを用いて投稿されています。他の媒体ともうまく連動して、多くのユーザーに情報が届くような工夫がなされています。

参照:https://www.facebook.com/uniqlo

7-3.渋谷PARCO

2019年11月にリニューアルオープンした「渋谷PARCO(パルコ)」は、Instagramで限定商品の販売情報や各種ブランドの新情報を、画像・動画の両方で更新しています。

展示会や映画公開情報など、多種多様な情報を目にしたユーザーに店舗来店を促す、OtoO型のソーシャルコマースを実践しています。

参照:https://www.instagram.com/parco_shibuya_official/reels/

8.売上拡大を目指すならソーシャルコマースも視野に

ソーシャルコマースは、スマートフォンを介してユーザーとの接点を増やし、認知拡大や信頼関係の構築を目指すことができます。

今後、ますますスマートフォンで買い物をするユーザーは増えていくことでしょう。売上拡大を目指しているなら、ソーシャルコマースを視野に入れておいて損はありません。