この記事では、物流倉庫の役割や利用するにあたってどんなメリットやデメリットがあるのかをご紹介します。物流倉庫を今から利用したいと考えている人は参考にしてください。

物流に関する課題やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 目次

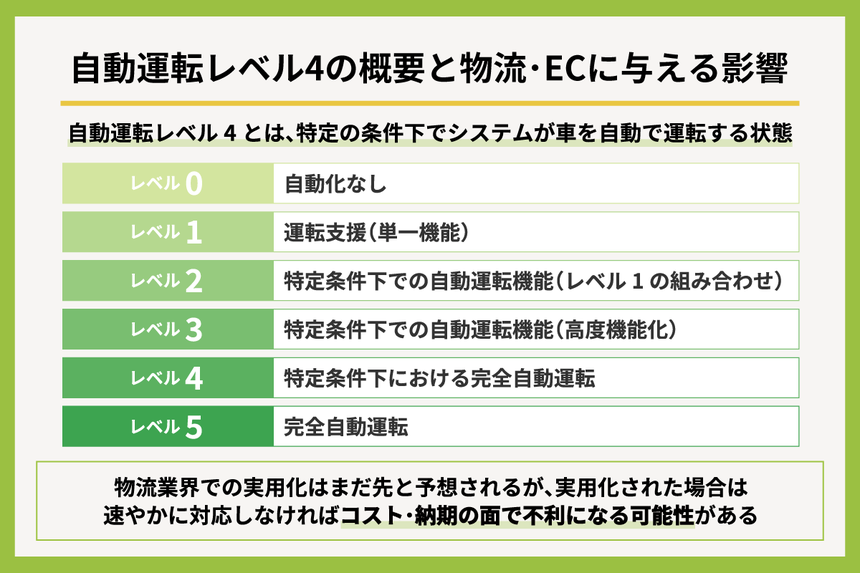

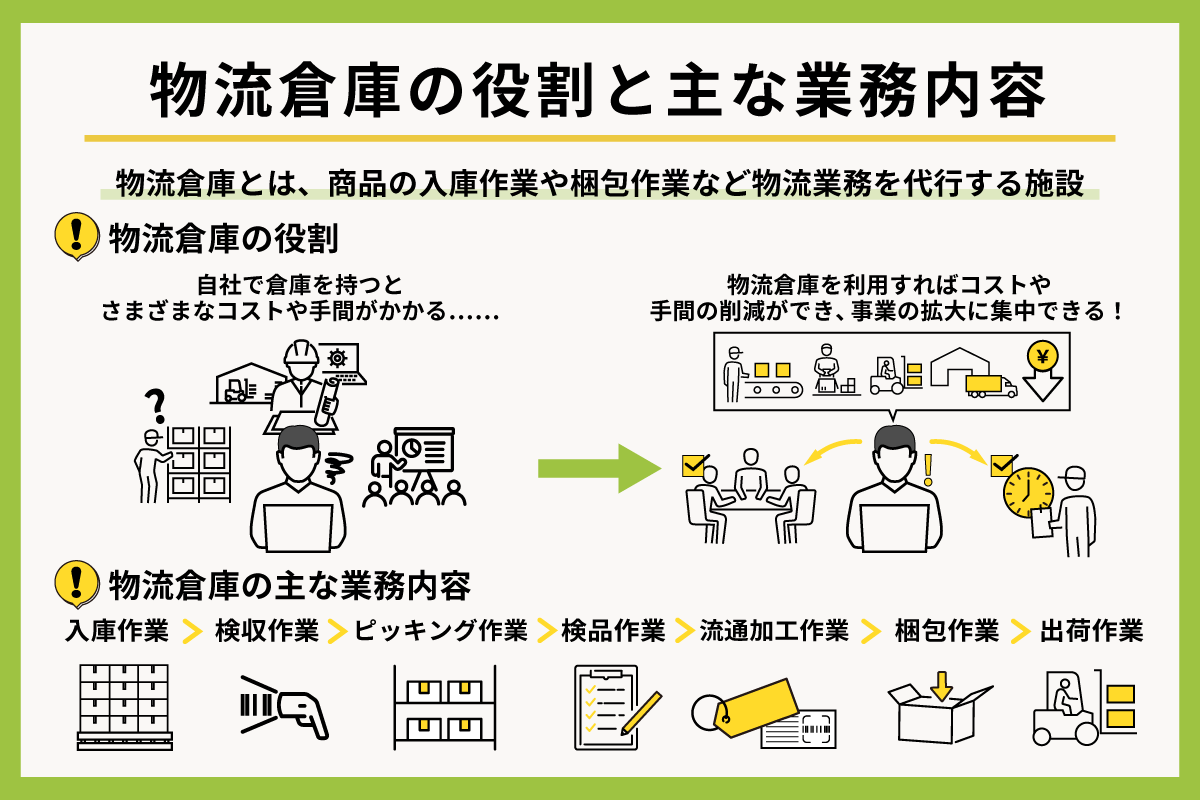

1. 物流倉庫とは?その役割や業務内容を紹介

物流倉庫とは、商品の「入庫」「検収」「保管」「ピッキング」「検品」「流通加工」「梱包」「出荷」などの業務を行う施設です。商品の保管のみをするのではなく、適切に在庫管理をして注文が入れば消費者に届けるという、物流業務そのものを行います。

物流倉庫は、自社で保有する以外に、他社が保有するものを利用するケースがあります。この記事では、後者のケースを中心に物流倉庫の特徴をご紹介します。

まずは物流倉庫の役割と業務内容をご説明します。

1-1. 物流倉庫の役割

物流倉庫が普及する前は、自社で保管、輸送を行う企業がほとんどでした。

しかし、自社で倉庫を設けて商品の保管管理や輸送手配するには、多くの費用がかかります。

例えば、倉庫を自社で建築するための建設費、土地代が必要です。また建てたあとは維持費がかかります。ほかにも倉庫内で作業する人にかかる人件費、商品を梱包するための資材にかかる消耗品費なども不可欠です。

加えて、自社で倉庫を持つためには、このようなコストをただ支払えばいいわけではありません。倉庫を建てるときには作業しやすいレイアウトを考える必要があり、維持するためにはさまざまな機器類の定期的な点検が求められます。作業員に対しては作業をスムーズに行えるようにどう教育するのか、消耗品をどう管理するのか、といった業務が伴います。

このように、自社で倉庫を持つと多くの費用や手間がかかります。これらを解消するために物流業務を一括で引き受けるのが物流倉庫です。

物流倉庫は、いままで倉庫を持ちたくても持てなかった企業の課題を解決する手立てとして、多くの会社から注目を集めています。

1-2. 物流倉庫の業務内容

物流倉庫では、基本的に次のような業務を行います。

1-2-1. 入庫作業

事業者から預かった商品を倉庫に受け入れる作業です。商品を送り先ごとに分けてパレットに載せます。倉庫内外で、人の手では処理できない業務(例:トラックから商品を下ろす、ロケーション〈保管場所〉まで商品が載ったパレットを運ぶ)については、フォークリフトオペレーターによって行われるのが一般的です。

1-2-2. 検収作業

商品の状態と個数を確認し、WMSなどの端末で商品ラベルにあるバーコードを読み取る作業です。WMSとは通称「倉庫管理システム」と呼ばれており、リアルタイムの商品データを管理するシステムを指します。

1-2-3. ピッキング作業

指定された商品を棚などから取り出し、集める作業です。商品によって、集め方や取り扱い方が変わってくるため専門知識が求められます。

1-2-4. 検品作業

出荷するときに、破損箇所はないか、数量は合っているか確認する作業です。検品は主にスキャナーや目視で行われます。物流倉庫に代行依頼している事業者の信用度にかかわる重要な作業のため、ミスを事前に防ぐ対策をしている物流倉庫会社が多く見られます。

1-2-5. 流通加工作業

値札つけやラベル貼りなどの作業です。消費者の注文状況にあわせて行います。

1-2-6. 梱包作業

指定された商品を決められた資材、手順で梱包する作業です。梱包したあとは、外観を見て破損していないか、あらためてチェックを行います。

1-2-7. 出荷作業

指定された商品を倉庫から送り出す作業です。フォークリフトで商品をトラックまで運び、運送業者に引き渡します。

2. 物流倉庫を利用するメリット・デメリット

物流倉庫を利用するうえでメリット、デメリットがあります。それぞれご説明します。

2-1. 物流倉庫を利用するメリット(よくなる点)

2-1-1. 商品の品質を落とさずに顧客に届けられる

物流倉庫は商品の品質を落とさず消費者に届けられるように、日々改善を行っています。

例えば、検品作業時に徹底した品質検査をする、工夫された保管で商品の劣化を防ぐ、などが挙げられます。

こうした物流倉庫を利用すれば、消費者に不良品を届けてしまうケースを限りなく減らせるでしょう。自社の届ける商品の品質がよいことが消費者に伝われば、その消費者がリピーターとなることも期待できます。

2-1-2. コストを削減できる

物流倉庫を利用すれば、自社で倉庫を構える場合にかかるコストを削減できます。

倉庫を自社で構える場合にかかるコストとして、倉庫を建築するための建設費、設備を導入するための設備費用、作業員を雇うための人件費、倉庫内の照明にかかる光熱費、資材などの消耗品費などがあります。

物流倉庫に委託すれば、こうした多額の費用の支払いが不要になるのもメリットです。

2-1-3. 配送効率が上がる

物流倉庫を利用すると、陸海空の配送が可能となります。商品ごとに、最適な輸送方法で、最短時間での配送ができる点も物流倉庫の強みです。

また、天候や交通状況によって輸送方法を効率的に変えることができるので、飛行機が飛び立てないなどの急なトラブルが起きたときに、配送が大幅に遅れにくいのも利用するメリットとして挙げられるでしょう。

2-2. 物流倉庫を利用するデメリット(気をつけたい点)

2-2-1. 情報を的確に把握しなければならない

物流倉庫に商品を送った場合、送った商品がどのような場所で保管され、どういったルートで消費者の元に届くのか把握しておかなければなりません。

例えば、送った商品が紛失トラブルを起こしたときに、商品情報やルート情報もないままだと迅速な対応ができなくなります。

また、一度起きたトラブルは、対策をしておかないと再発する可能性があります。

物流業務を一括で代行依頼できるとはいえ、商品に関連する情報を常に把握する必要がある点は、物流倉庫を利用するデメリットと言えるでしょう。

2-2-2. 物流のノウハウを自社で習得しづらい

物流業務を委託すると、物流業務のノウハウを習得するのが難しくなる点もデメリットとしてあります。仮にまた自社で物流業務をすることになったときに、作業効率が一気に落ちて困った……というケースは珍しくありません。

そのため、委託をする際は、物流倉庫に定期的に足を運び、物流現場を見ておくとよいでしょう。

自社で物流業務をする予定がなかったとしても、どのように商品管理が行われているのか直接確認しておくと、前述したトラブルの対策や物流倉庫会社との相談もしやすくなるのでおすすめです。

3. 物流倉庫会社に選ぶときは 調べたいポイント5つ

物流会社は、今後のビジネスパートナーとなります。ここで選ぶ会社を間違えると今後のビジネスに支障がでる可能性もあるでしょう。

そうならないためにも選ぶときのポイントをご紹介します。

3-1. 提供されている倉庫の種類はどれか

物流倉庫には、主に「トランスファーセンター」「ディストリビューションセンター」「プロセスディストリビューションセンター」「フルフィルメントセンター」の4種類があります。それぞれの強みが異なるので、自社がどんなサポートを求めているのかあらかじめ整理しておくとよいでしょう。

以下、各物流倉庫の特徴です。

3-1-1. トランスファーセンター

「通過型センター」とも呼ばれている物流倉庫です。商品が入ってきたら、保管せずに積み替えやクロスドッキングを行い、そのまま流れるように出荷まで進めるのがこの倉庫の特徴です。数量確定品や仕分けを必要としない商品を送る場合は、トランスファーセンターを利用することで輸送効率が上がるでしょう。

3-1-2. ディストリビューションセンター

「在庫型センター」とも呼ばれている、スタンダードな物流倉庫です。保管、在庫管理、行き先ごとの仕分け・納品をメイン業務としています。仕分けが必要な商品や、向け先が複数ある場合に利用すると業務の効率化が得られるでしょう。

3-1-3. プロセスディストリビューションセンター

「流通加工・在庫型センター」と呼ばれている物流倉庫です。業務の流れはディストリビューションセンターと違いはそこまでありませんが、流通加工に力を入れていて、高度な加工(例えば鮮魚や精肉の加工、精密機器の組み立て)が期待できます。

3-1-4. フルフィルメントセンター

インターネット通販を主軸とした物流倉庫です。上記の物流センターの業務内容に加え、エンドユーザーの情報管理、クレーム対応、会計処理など、あらゆる業務を物流倉庫内で行います。また、事業者側が、商品の情報をネットで管理できる点も特徴です。通信販売をする業者に向いている倉庫と言えるでしょう。

3-2. 物流倉庫の場所はどこか

物流倉庫を利用すると、定期的に物流倉庫に足を運ぶことになります。そのため、会社からできるかぎり行きやすい倉庫を選ぶのがおすすめです。倉庫が近いと、倉庫に行く必要があるようなトラブルの対応も早くなります。物流倉庫の場所は、物流倉庫会社のWebサイトに掲載されているので、問い合わせる前に漏れなくチェックしましょう。

3-3. 実際にどのくらい業務効率が図れそうか

物流倉庫を利用するうえで考慮しなくてはいけないことは、「適切な商品を適切な物流倉庫に委託する」ことです。倉庫選びを間違えると、逆に作業効率が悪くなってしまうからです。

例えば、狭い物流倉庫に大型の物を委託したら、その商品自体の管理がうまくできないだけでなく、ほかの商品が取り出しにくくなる、作業スペースが狭くなるなど、業務効率が下がることもあります。

そのため、契約をする前に、物流倉庫会社の担当者に取り扱ってほしい商品はどういったものかを伝え、それを預かるとしたらどういった方法で管理するのかを聞いてみましょう。

3-4. コストはどのくらいかかるのか

コストはさまざまな計算方法で決まってきます。取り扱う製品の情報(例:重量、サイズ、生産数、種類)や、保管日数などから決まってきます。下記にそれぞれかかる費用とそれぞれの相場を記載します。

| 費用項目 | 内容 | 相場 |

| 入庫料 | 入庫の際にかかる費用 | 10~30円/個 ※商品によって大きく異なる。例えば電化製品の場合は80~100円/個 |

| 検品料 | 商品を検品する際にかかる費用 | 10~30円/個 ※商品によって大きく異なる |

| 倉庫保管料 | 商品を保管するためにかかる費用 | 4,000~6,000円/月/坪 |

| システム手数料 | 倉庫管理システムを利用する際に発生する費用 | 20,000〜50,000円/月 |

| ピッキング料 | ピッキングにかかる費用 | 10~30円/個 ※商品によって大きく異なる |

| 梱包料 | 梱包する際にかかる費用 | 30~100円/個 ※商品によって大きく異なる |

| 出荷料 | 商品を出荷する際にかかる費用 | 10~30円/個 ※商品によって大きく異なる |

3-5. サポート体制は充実しているのか

最近の物流倉庫会社はサポート体制が充実しています。

例えば、事業戦略にあわせた物流改善の提案や物流コストの最適化で収支向上のサポート、リードタイム短縮にむけた取り組みで生産性の向上をサポートがあります。

ただし、物流倉庫会社によってサポート体制は違ってくるので、気になる物流倉庫会社があれば問い合わせてみましょう。

4. 物流倉庫会社を探しているなら千趣会にご相談ください

物流倉庫を利用すれば、コストを削減できたり、充実した物流サポートを受けたりできるメリットが得られ、事業の拡大を狙えます。

株式会社千趣会では、フルフィルメントセンタータイプの物流倉庫を提供しています。年間2,000万個の出荷を実現している実績があり、初めて物流倉庫を利用される人でも丁寧にサポートしますので、千趣会にぜひご相談ください。

【問い合わせ先】

【フルフィルメントサービスの特徴】

ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウと年間2,000万個の出荷を実現するインフラを活用し、受注、梱包、発送までをトータルでサポートいたします。

発送代行(物流代行)サービス

- 化粧品製造業許可

- 高度管理医療機器販売業

- 自動倉庫の営業倉庫許可

- 東西2拠点の自社倉庫を保有

- ギフト包装・流通加工の実績豊富

コールセンターサービス

- ベルメゾンで磨き上げた応対品質と柔軟性

- 電話・メール・チャットなどマルチチャネル対応

- お客様を守るセキュリティシステム