- Point

-

この記事では、OMOのメリットや注意点、代表的な施策、将来性などについて解説します。

- 目次

1. OMO(Online Merges with Offline)とは

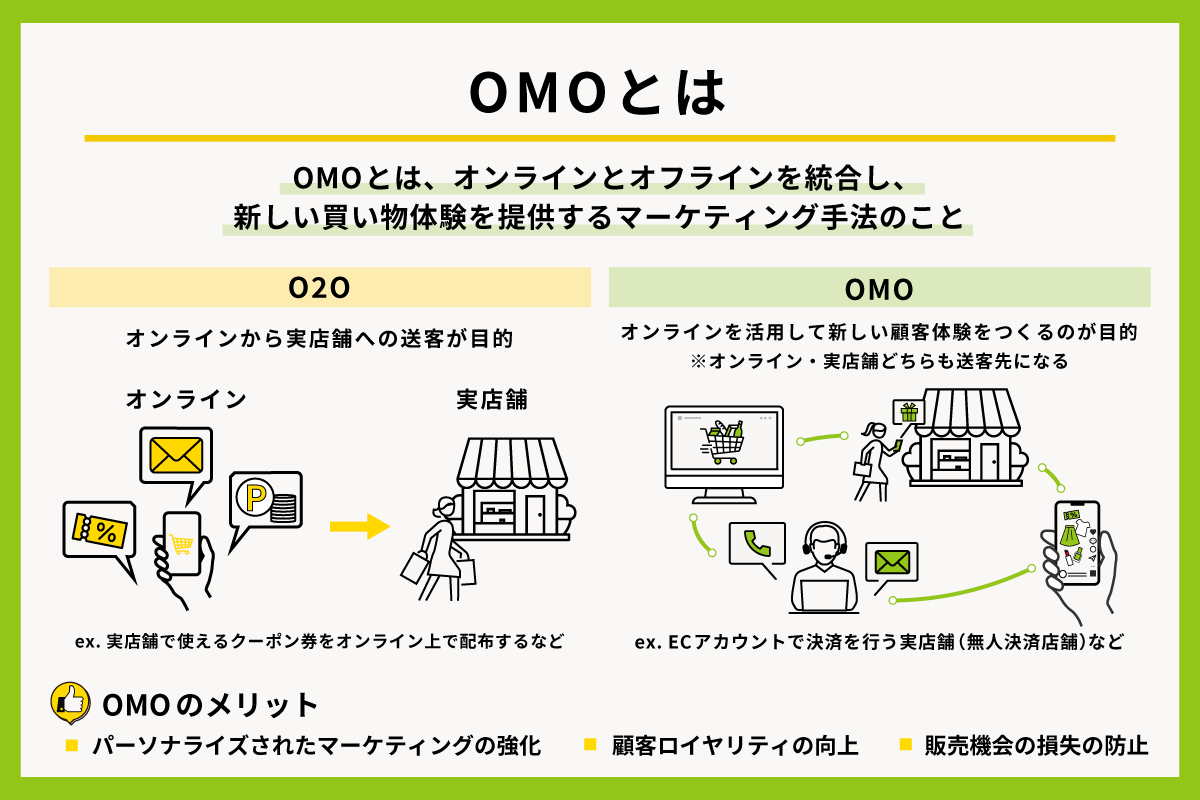

OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインとオフライン(実店舗)の統合を意味する言葉です。顧客に新しい購入体験を提供するマーケティング手法を指します。

OMOの代表例としては、以下のものが挙げられます。

- 実店舗などで専用QRコードを読み取ると、商品の詳細情報やレビューをオンライン上で確認できるようにする

- 実店舗で買い物に出かける前に、気になる商品や店舗、時間帯などをオンライン上で登録しておくことで、買い物がスムーズにする

- 実店舗の専用ゲートで顧客のオンラインアカウントと商品を識別し、自動精算を行えるシステム(完全無人店舗システム)を構築する

こうした新しい買い物体験の提供は、顧客のロイヤリティの向上や、自社の新たなファンの獲得といったメリットを期待できます。

また、OMOを導入する際は、オンライン・オフライン両方の顧客データ(販売記録や行動記録など)の連携も進めていきます。これにより、顧客ニーズを正確に把握できるようになったり、パーソナライズされたマーケティングが強化されたりといったメリットを得ることもできます。

総務省によると、2022年のインターネット利用率(個人)は84.9%です(参考:令和5年 情報通信に関する現状報告の概要 第2部 情報通信分野の現状と課題|総務省)。インターネット利用者の数が多く、また最新技術の進歩も著しく進む現代において、OMOの重要性は高まっていると言えるでしょう。

(1) OMOとO2O(Online to Offline)との違い

O2Oは「Online to Offline(オンライン トゥ オフライン)」の頭文字をとった略語であり、オンライン・オフラインのチャネルを有効活用するマーケティング手法の一つです。

OMOと似た定義ですが、O2Oは「オンラインから実店舗へ送客する」というニュアンスが強い手法です。そのため代表的な例としては、実店舗で使えるクーポン券をオンライン上で配布する施策や、ECサイト上に実店舗の案内ページを制作して送客を狙う施策などが挙げられます。

一方、OMOでは、オフライン・オンラインのどちらに送客するのか決まっているわけではありません。そのため、O2Oとは逆方向(オフライン→オンライン)の集客もあり得ます。加えて、OMOではオフライン上(実店舗など)でオンライン体験を提供する施策も検討します。

こうした取り組みの違いは、目的の違いによって生じます。OMOの目的は「新しいユーザー体験を提供すること」にあります。この目的に適うのであれば、O2Oの施策も、O2O以外の施策も実施するわけです。

このことから、OMOとO2Oは目的において異なっており、またOMOはO2Oを発展させた概念であると言えます。

(2) OMOとオムニチャネルとの違い

オムニチャネルとは、商品やサービスを届けるためのさまざまな経路(チャネル)を最大限に生かすマーケティング手法のことです。

ここでいう「経路(チャネル)」とは、企業と顧客が接するポイントのことです。具体的には、チラシやテレビCM、メールマガジン、インターネット広告、SNSなどの接点が挙げられます。こうした多様な接点を効率的に運用し、商品・サービスの購入を促すことがオムニチャネルの目的です。

オムニチャネルとOMOは、オンラインとオフラインを区別しない点で共通しています。

しかし両者は目的において異なっています。オムニチャネルの目的の主眼が「さまざまなチャネルを販売につながるように改善する」ことにあるのに対し、OMOの目的の主眼は「新しいユーザー体験を提供する」ことにあります。いずれも売上の向上につながる施策ですが、目的の重きの置き方に違いがあるといえるでしょう。

2. OMOのメリット

OMOのメリットは3つあります。

- パーソナライズされたマーケティングの強化

- 顧客ロイヤリティの向上

- 販売機会の損失を防止

(1) パーソナライズ化されたマーケティングの強化

OMOでは、オンラインとオフラインを効率的に統合するため、それぞれの情報を一元管理する仕組みを整えていきます。具体的には、ECサイト・実店舗の購入履歴や、在庫状況、居住地域、買い物したことがある実店舗などのデータを統合していきます。

こうしたデータ統合により、顧客の基本データや行動パターンなどを正確に把握できるようになれば、パーソナライズされたマーケティングを強化することができます。例えば、販売履歴などの情報に基づき、最適化された商品のリコメンドや、関連情報の配信、店舗案内などを行うことが可能になります。

消費ニーズの多様化が進む現代において、一人ひとりの顧客のニーズを掴むパーソナライズの戦略は非常に重要です。

(2)顧客ロイヤリティの向上

OMOでは、オフライン・オンラインの隔たりを無くすことで、新たな購入体験を提供していきます。例えば、実店舗のゲート上でオンラインアカウント情報を読み取る完全無人店舗のシステムを導入すれば、顧客はこれまでに経験したことがない購入体験を享受することができます。

こうした新たな体験の提供は、競合他社との差別化につながります。「この企業が提供する体験は他のところで得られない」と顧客が感じてくれれば、自社に対するロイヤリティが向上するはずです。また、自社の新たなファンの獲得にもつながるでしょう。

近年の市場はコモディティ化が進行しており、製品・サービスで差別化を図ることが難しくなっていると言われています。そうした環境のなか、顧客に選ばれる企業になるためにも、顧客の体験をアップグレードするOMOなどの手法は重要です。

(3)販売機会の損失を防止できる

前述のとおり、OMOではオンラインとオフラインをシームレスにつなぐ顧客体験を提供します。これにより、オンライン・オフラインのいずれにおいても、購入意欲が高まったタイミングで、スムーズに商品の購入を促せるようになります。

逆に、OMOの整備が不十分だと、顧客がオンラインとオフラインを切り替える際に、何らかの手間が発生することがあります。この手間により、顧客の購入意欲が失われてしまい、結果として販売機会の損失が発生する可能性があります。OMOには、そうした販売機会ロスを防止する役割があるといえます。

3. OMOのデメリットや注意点

一方で、OMOには以下の通りデメリットや注意点もあります。

- 技術面・コスト面のハードルが高い

- 短期的には成果が出づらい

- ビジネスモデルによっては効果が薄い

(1)技術面・コスト面のハードルが高い

OMOは、技術面・コスト面のハードルが高い施策です。

例えば、OMOを導入するためには、データの一元化や分析を行うシステムが必要になります。既存のデータベースがある場合は、OMOに対応可能なデータベースと統合しなければなりません。また、OMOに対応できるスマートフォン向けのアプリやデジタルサイネージなどの開発・運用が必要になることもあります。加えて、実店舗で対応するスタッフのオペレーションを変更したり、OMOのシステムを管理・運用する人材を育成したりする労力・コストも発生するでしょう。

このようにOMOを導入するには、技術面・コスト面における多くの問題をクリアする必要があります。

(2)短期的には成果が出づらい

OMOは短期的な成果が出づらい戦略だといわれています。なぜなら、必ずしも製品・サービスの売り上げに直結するような施策を実行するわけではないためです。例えば、実店舗にいながらアプリによる注文・支払いを行うシステムの構築(詳しくは後述)などは、売り上げに直結する施策というより、顧客のロイヤリティの向上や、自社の新たなファンの獲得を目指す施策といえます。

こうした数値化しにくい目標を持つ施策は、具体的な成果が現れるまでに時間を要します。最終的には売り上げなどにもつながるはずですが、いずれにせよ中長期的な視野で成果を期待する必要があります。

(3) ビジネスモデルによっては効果が現れにくい

OMOはビジネスモデルによっては効果が現れにくい施策です。オフライン(実店舗)の事業が中心の企業や、オンライン(ECサイトやアプリなど)の事業が中心の企業の場合は、効果を得られにくいといえます。逆に、オフライン・オンライン両方を運営している企業の場合は、OMOを比較的スムーズに導入することができ、またその効果も得られやすいはずです。

4. OMO代表的な施策

OMO施策の代表例としては、以下の6つが挙げられます。

| ①モバイルオーダー |

|

|---|---|

| ②来店前チェックイン |

|

| ③企業グループ間を横断した送客システム |

|

| ④実店舗・ECのデータ連携 |

|

| ⑤無人決済店舗 |

|

| ⑥アプリによる注文・支払いシステム |

|

5. OMOの将来性 DX推進で各業界で急速に進んでいく可能性

DX化が進む世界の潮流を鑑みると、今後、最新技術を駆使したOMOが広く浸透していくと思われます。

しかし、日本の企業は、デジタル技術を収益につなげる取り組み(DX化)が比較的遅れていると言われています。積極的にOMOを推進する企業も限られているでしょう。

ただ、近い将来、経済産業省の「DXレポート」でも指摘された「2025年の崖」の問題が顕在化するといわれています。2025年の崖とは、日本企業においてDX化が進まなかった場合に2025年から生じる諸問題のことです。経済産業省の報告では、2025年の崖により、年間最大で12兆円の経済損失が発生し、日本全体の国際的な競争力が大きく減退すると分析されています(参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~〈サマリー〉|経済産業省 )。

2025年の崖の主な原因は、デジタル技術を提供するベンダー企業と、それを享受するユーザー企業が「低リスク・長期安定ビジネス」を志向している現状にあると言われています。そのため日本政府は、個別の企業の取り組みではなく、各産業全体がDX推進に向けた取り組みを行うための仕掛けが必要だと論じています(参考:DXレポート 2.2〈概要〉 p.8|経済産業省)。

こうした背景から、今後、OMOを含むDXが各業界で急速に進んでいく可能性もあります。各業界に対する政府の介入や補助が発生することもあり得るでしょう。そのため早い段階からOMOの導入を検討することは有意義だといえます。

千趣会には、60年以上通販ビジネスを実践してきたなかで培ってきたさまざまなノウハウがあります。通販コンサルティングサービスは、ベルメゾンなどの自社通販で培ったノウハウをもとに、通販・ECビジネスを成功へ導く最適なサポートをご提供いたします。 ぜひお気軽にお問い合わせください。