しかし株主数が多い企業や、優待品の種類が多い企業にとって、株主優待精度の事務作業をすべて自社で担うことは、人的リソースや専門知識の面で大きな負担となる場合があります。

- Point

-

この記事では、企業が株主優待事務局を外部委託する際のメリット・デメリット、そして最適な委託先の選定方法について詳しく解説します。

- 目次

1.株主優待事務局の役割と重要性

株主優待制度は、上場企業の約35%が導入しており、個人投資家の獲得や長期保有促進、企業イメージ向上など多面的な効果が期待できる施策です(参照:株主優待の実施銘柄数が過去最多に丨野村證券)。そして、企業が株主優待を実施する際に必要となる一連の業務を運営・管理する組織や窓口を、「株主優待事務局」が担います。

近年、株主優待事務局の役割と重要性は近年一層高まっています。その背景には、2つの外部環境の大きな変化があります。

まず、「新NISA制度の導入」により、年間投資枠の拡大や非課税期間の無期限化など、個人投資家にとって大きなメリットが加わりました。これによりNISA口座数は急増し、2025年3月時点で、約2,600万口座を突破しており、2024年3月時点と比較して約300万口座増加しています参照:NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について|金融庁 / NISA口座の開設・利用状況 〈2025年3月末時点〉|日本証券業協会)

また、新NISA制度では「つみたてNISA」と「成長型NISA」の統合により非課税枠が拡大(年間120万円→240万円)したことで、長期保有が促進されています。

さらに、2025年7月からは東京証券取引所による「IR体制の整備義務化(※)」がはじまります。これにより、すべての上場企業は投資家や株主への情報発信体制を明確にし、エンゲージメントを強化することが求められます。

※2025年7月から、東京証券取引所がすべての上場企業に対して「投資家や株主に対する情報発信のための体制(IR体制)」を整えることを義務付けるルールのこと(参照:「IR体制の整備義務化に係る対応・留意点」の公表について|日本取引所グループ)

IR活動の重要性が増す中で、株主優待事務局には、データ分析に基づく戦略的な優待運営や、株主満足度向上に向けたきめ細かな対応がこれまで以上に期待されています。

このような状況下で、株主優待制度を円滑に運営するうえで、株主優待事務局は以下のような業務を担い、制度全体の品質維持と運用効率化に直結する重要な役割を担っています。

| 業務領域 | 具体的な作業内容 |

|---|---|

| 優待品の企画・選定・調達 | 株主層や企業方針に合わせた優待品の企画、調達先選定、カタログ設計など |

| 対象株主の確定 | 権利確定日時点の株主名簿から送付対象者を抽出し、発送リストを作成 |

| 発送準備・発送 | 優待品の梱包、発送、食品やギフトなどの品質・納期管理、再配送対応 |

| 問い合わせ対応 | 株主からの未着・内容確認・住所変更等の問い合わせ対応(電話・メール・コールセンターなど) |

| データ管理・報告 | 株主情報や申込・発送状況のデータ管理、進捗管理、実施後のレポーティング |

株主数や優待内容が多様化するなかで、これらの業務は煩雑化・高度化しており、事務局の運営体制や業務設計が制度全体のスムーズな運用と株主満足度に大きく影響します。

このように、株主優待事務局は単なる事務作業の集積ではなく、制度の信頼性や企業価値向上に直結する重要な役割を担っています。

2.株主優待事務局を自社運営する場合と外部委託の違い

株主優待事務局の運営方法は、大きく分けて以下の2パターンがあります。

- 自社運営

- 外部委託

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 運営方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自社運営 |

|

|

| 外部委託 |

|

|

自社運営はコストを可視化しやすく、社内にノウハウを蓄積できる利点がある半面、専門知識や人的リソースの確保が課題となります。

一方、ノウハウを持つ外部委託先に任せた場合、業務効率化や品質向上が期待できます。しかし、費用が発生することや、定期的なフィードバックなどによる社内への知見還元の仕組みづくりを行わなければ、自社にノウハウが蓄積されない可能性があります。

円滑な株主優待事務局の運営には、自社の状況や目的に合わせ、最適な方法を選択することが重要です。

【増加傾向にある株主優待事務局の外部委託】

近年、多くの企業が株主優待制度を実施するなかで、その事務局業務を外部に委託するケースが増加しています。

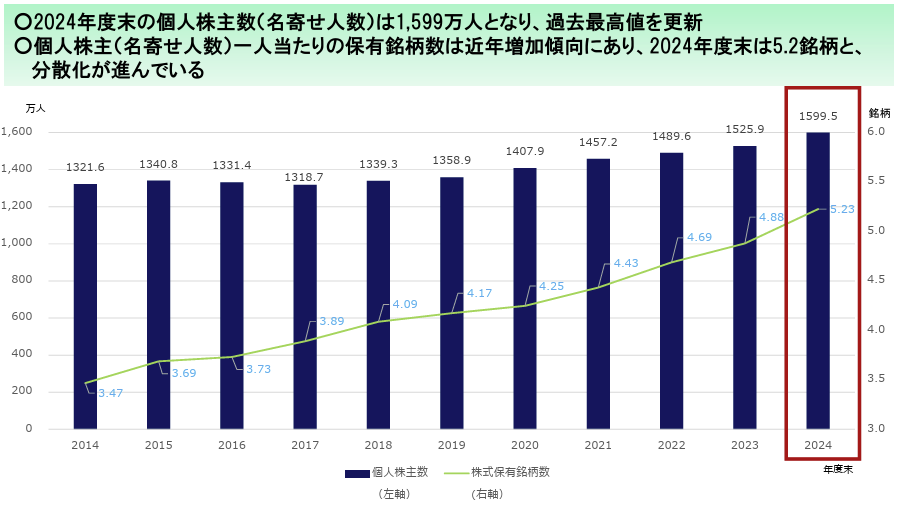

背景には、個人株主数の増加があります。東京証券取引所のデータによると、個人株主数は近年増加傾向にあり、2024年度は約1,599万人に達しました。

出典:2-1個人株主数(名寄せ人数)・ 個人株主一人当たりの保有銘柄数 p.8|日本証券業協会

これに伴い、優待品の発送や問い合わせ対応といった事務作業量が大幅に増えています。

また、株主優待制度自体も多様化しています。長期保有株主向けの優待や、ポイント制度の導入とそのポイントを利用するための自社ECサイトとの連携など、複雑なプログラムが増えており、専門的なノウハウが必要とされる場面が増えています。

これらの要因から、自社リソースだけでは対応が難しくなり、効率化や専門性確保のために外部委託を選択する企業が増えていると考えられます。

3.株主優待事務局の外部委託で解決できる課題

株主優待事務局の運営には、さまざまな課題が伴います。特に、業務範囲の広さや専門知識の必要性、繁忙期の対応、そしてコスト最適化は、多くの企業で悩みの種となっています。

しかし、これらの課題は外部委託を活用することにより、解決に導くことが可能です。

具体的には、以下のような課題を解決できます。

- 人的リソース不足を解消できる

- 専門知識・ノウハウを最大限活用できる

- 繁忙期の業務集中にも柔軟に対応できる

- コスト構造を可視化しやすい

順に詳しく解説します。

3-1.人的リソース不足を解消できる

株主優待事務局の業務は、優待品の選定・調達から発送、株主からの問い合わせ対応まで多岐にわたり、特に優待品発送時期には業務が集中します。これらを全て自社で行う場合、専門知識を持つ担当者の確保や、繁忙期に対応できる十分な人員の配置が必要です。

しかし、多くの企業では、専任の担当者を置くことや、一時的な人員増強が困難であるといった、人的リソースの課題を抱えています。

外部委託を活用することで、例えば日常的な問い合わせ対応やデータ管理などの定型業務を委託して専任担当者の負担を軽減したり、一時的に業務量が増加する時期の人員確保を委託先に任せたりできるため、人的リソースに関する課題を解決できます。

これにより、社内の貴重な人的リソースを、企業の成長戦略やコア業務に集中させることも可能です。

3-2.専門知識・ノウハウを最大限活用できる

前述したように、株主優待事務局業務では多岐にわたる業務が行われるため、さまざまな専門知識と実務ノウハウが必要です。特に、法規制の遵守や個人情報管理においては、高度な専門性が求められます。

自社内にこれらのノウハウを蓄積・維持しようとすると、時間とコストがかかるだけでなく、ノウハウが特定の担当者に依存しやすく、属人化によって引継ぎが困難になるという課題も生じます。

一方、外部委託を活用することで、長年の経験に基づいた実践的な技術やノウハウを持つ委託先に業務を任せられます。組織としてノウハウを体系化・標準化しているため、担当者が変わっても業務品質が維持されやすく、引継ぎの問題も大幅に解消されます。

委託先は多くの実績を通じて、業務効率化やリスク回避、株主満足度向上につながる具体的な解決策や手順を確立しています。そのため、外部委託することで自社では一からノウハウを築く必要がなくなり、高品質なサービスを享受できます。

また、委託先のノウハウは、時代や状況の変化に合わせて常に更新されています。最新の技術や業界動向を取り入れたノウハウを活用することで、株主優待事務の質を持続的に向上させることが可能です。

3-3.繁忙期の業務集中にも柔軟に対応できる

株主優待業務には、繁忙期があります。権利確定日や発送時期などに業務が集中するためです。

特に、上場企業の多くが決算期を迎える3月は、株主総会の準備と並行して対象となる株主を決定し、通知を作成する業務が発生します。その後は、5月~6月にはDMを発送し、優待品受付が開始され、申し込み内容の確認が取れた方から随時商品の発送を行います。

それらの業務を社内リソースだけで対応するには、人手が足りず困難になるケースが少なくありません。

このような場合も、外部委託を活用することで柔軟に対応できるようになります。委託先はそのような体制を整えているため、必要な時に必要なだけリソースを確保することが可能だからです。

これにより、以下のような改善が期待されます。

- 社内担当者の残業時間の削減

- 通常業務への支障の回避

- 突発的な業務増加への対応力強化

自社で人員を増やすことなく、効率的に繁忙期を乗り越えられるため、業務の平準化にも繋がります。

3-4.コスト構造を可視化しやすい

株主優待事務局業務を外部委託することで、コスト構造の可視化が容易になります。

自社で事務局を運営する場合、以下のような多岐に渡る費用が発生します。

- 人件費

- 発送費

- 資材費

- システム維持費

- 問い合わせ対応のための通信費

そのため、コスト管理が煩雑になりがちです。特に繁忙期には、残業代や一時的な人員確保のコストもかさみます。

一方、外部委託を選択すると、これらの関連コストが「委託費用」として集約・一本化されます。これにより、株主優待事務局にかかる全体の費用が明確になり、コスト構造がより可視化されます。この可視化によって、予算策定や費用対効果の分析が容易になり、より戦略的なコスト管理が可能になります。

また、外部委託費は、優待対象の株主数や優待内容といった要素に連動して変動するコストとして捉えやすくなります。これにより、コスト構造が明確になり、事業規模や優待制度の見直しに応じた、より計画的かつ柔軟なコスト調整が可能となる点も重要なメリットです。

4.株主優待事務局の業務で外部委託できる範囲

株主優待事務局の業務は多岐にわたりますが、外部委託ではその多くをカバーすることが可能です。具体的には、以下のような一連のプロセスを任せられます。

- 優待品の選定・調達支援

- 発送・物流管理

- 問い合わせ対応窓口

- データ管理・分析レポート

では、それぞれの業務について詳しく解説します。

4-1.優待品の選定・調達支援

株主優待事務局を外部委託する際のサービス範囲として、優待品の選定や調達に関する支援が挙げられます。

株主優待事務局を外部委託する際のサービス範囲として、優待品の選定や調達に関する支援が挙げられます。

委託先は、単なる事務手続きの代行にとどまらず、企業の目的や株主層に合わせて、長年の実績と最新のトレンドに基づいた多岐にわたる優待品の中から、最適なものを戦略的に提案します。これは、事務局業務だけでなく、株主満足度向上やIR戦略への貢献を見据えたコンサルティングとしての重要な役割です。

特に、カタログギフトのように多数の商品の管理が必要な場合や、食品のように煩雑な管理が必要な場合は、専門知識や物流網を持つ委託先の支援が有効です。

4-2.発送・物流管理

株主優待品を株主にお届けする発送・物流管理は、外部委託することで大幅な効率化とリスク分散が可能です。

特に、全国各地に複数の倉庫(物流拠点)を所持・運用している委託先を選ぶことで、以下のようなメリットが期待できます。

- 配送コスト削減:株主の居住地に近い倉庫から発送し、遠方への配送料を抑えられる

- リードタイム短縮:配送拠点を複数持つことで、株主へ商品をより早く届けられる

- リスク分散:自然災害などが発生した場合でも、他の拠点が稼働していれば物流業務の全面停止を防げる

委託先によっては、在庫管理システムを活用し、複雑になりがちな複数拠点での在庫状況や、注文ごとの最適な出荷元倉庫の選定を効率的に行えます。これにより、自社での煩雑な管理業務から解放されます。

4-3.問い合わせ対応窓口

株主優待事務局を外部委託することで、問い合わせ対応窓口業務も併せて委託できます。

多くの企業では、優待品発送時期などの繁忙期には、株主からの優待に関する問い合わせが集中しやすくなります。そのため、電話やメール対応に多くの人員を割かなくてはならず、社内リソースだけでは対応しきれないケースも少なくありません。

外部委託した場合、専門のオペレーターが株主からの問い合わせに対応します。慣れているスタッフが丁寧に対応するため、さまざまな問い合わせに迅速かつ正確に対応でき、株主の満足度向上につながります。

また、FAQの整備や応対マニュアルの作成などもサポートしてくれるため、均一で質の高い対応を提供できるようになるでしょう。

4-4.データ管理・分析レポート

優待品の発送状況や株主からの問い合わせ履歴などの各種データ管理も、委託先の重要な業務です。これらのデータを蓄積し、分析レポートとして受けとることで、企業は株主優待制度の効果測定や改善点の洗い出しができます。

例えば、優待申込株主の属性情報や、申し込みが多い優待品の傾向から、株主優待の内容をより魅力的にすることができます。

より多くの株主に、中長期的に株式を保有してもらうには、データに基づいた分析は不可欠です。委託先から提供されるレポートを活用し、株主満足度向上やIR戦略への貢献につなげましょう。

5.最適な株主優待事務局の委託先を選定するポイント

株主優待事務局業務を外部に委託する際、最適なパートナー選びは極めて重要です。

なぜなら、委託先の選定が十分にできていないと、サービス品質の低下や情報漏えい、コストの増加などのリスクが発生するからです。

これらのリスクを避けるためにも、委託先を選定する際は、以下の点を重点的に確認しましょう。

- 実績と専門性

- セキュリティ体制

- サービス内容と柔軟性

- コストパフォーマンス

では、これらのポイントについて詳しく解説します。

5-1.実績と専門性

委託先を選定する際、まず重要となるのがその企業の「実績」と「専門性」です。なぜなら、株主優待事務は個人情報保護や発送・物流管理、さらには株主からの多様な問い合わせ対応など、専門的な知識とノウハウが求められるからです。

豊富な実績を持つ企業は、過去の経験からさまざまなケースに対応できる柔軟性や、予期せぬトラブルに対するリカバリー能力を備えています。

また、特定の業界(例:食品、小売、金融、ITなど)に特化したサービスを提供している場合、その業界特有の商習慣や株主のニーズへの理解が深く、より質の高いサービスが期待できます。

| 比較ポイント | 確認内容 |

|---|---|

| 実績 | 設立年数、過去の顧客数、優待事務の取り扱い実績 |

| 専門性 | 担当者の知識レベル、業務フローの標準化、研修体制 |

| 対応業界 | 自社の業界への理解度、実績の有無 |

これらの点を比較検討することで、安心して業務を任せられる専門性の高いパートナーを見つけられるでしょう。

なお、千趣会では長年の通販事業(ベルメゾン)で蓄積した顧客対応・物流・商品管理のノウハウを活かし、株主優待業務にも高品質なサービスを提供しています。また、企業ごとの要望や規模、優待内容に合わせて、業務全体から一部業務のアウトソーシングまで柔軟に対応可能です。

5-2.セキュリティ体制

委託先を選定するうえで、セキュリティ体制はもっとも重要な要素の一つです。株主優待事務局では、株主の個人情報や優待に関する機密情報を取り扱うため、情報漏えいやデータの改ざんといったリスクを最小限に抑えなければならないからです。

情報セキュリティでは、主に以下の3つの要素が重要とされています。

| 定義 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 機密性 | 許可された者だけが情報にアクセスできる状態を保つこと | 情報漏えい防止、アクセス権限の設定など |

| 完全性 | 情報が正確であり、不正な変更や破壊が行われていないことを保証すること | 改ざん防止、データのバックアップなど |

| 可用性 | 必要な時に情報システムやデータを利用できる状態を保つこと | システム障害対策、災害対策など |

委託先がこれらの「機密性」「完全性」「可用性」をどのように確保しているか、具体的な対策(ISMS認証の取得、物理的なセキュリティ対策、従業員教育など)を確認することが不可欠です。

具体的には、以下のようなポイントに注目し、個人情報の適切な管理体制が構築されているかを厳格に確認しましょう。

- セキュリティポリシーやガイドラインが明文化され、適切に運用されているか

- データの暗号化やアクセス権限管理など、個人情報・機密情報の保護対策が実施されているか

- 物理的なセキュリティ(入退室管理やセキュリティエリアでの保管)が徹底されているか

- セキュリティ認証(ISO 27001、プライバシーマークなど)を取得しているか

- 機密保持契約(NDA)を締結し、情報漏えい時の責任範囲が明確化されているか

万が一、情報漏えいなどの事故が発生した場合の対応体制(監督官庁への報告、再発防止策等)についても、事前に確認してください。

情報漏えいが発生した場合、企業にとって以下のように甚大なリスクが発生します。

- 信用の失墜

- 株価への影響

- 損害賠償

- レピュテーションリスク(企業のネガティブな評価や噂が社会全体に拡散されるリスク)

また、企業が業務を外部に委託し、個人情報を委託先に取り扱わせる場合、委託元には個人情報保護法第25条により、委託先に対する「監督義務」が課せられています。これにより、委託先が個人情報を漏えいした場合でも、監督が不十分であれば委託元も法的責任を問われます。

大切な株主情報を守るため、セキュリティ対策が強固な委託先を選びましょう。

5-3.サービス内容と柔軟性

委託先を選定する際には、提供されるサービス内容が自社の優待制度に合っているか、また変化への柔軟性があるかを確認することが重要です。

多くの委託先では、優待品の選定支援から発送、問い合わせ対応、データ管理まで、幅広い業務にワンストップで対応しています。

そのなかでも、以下のような点に注目しましょう。

- 複数の優待コースへの対応実績

- Web申し込みシステム構築など、デジタル化への対応力

- 突発的な問い合わせ増加など、変化への対応体制

例えば、千趣会の株主優待事務局サービスでは、上記のような一連の業務をワンストップで提供しており、複数の優待コースやデジタル化にも対応できる柔軟性を持っています。

自社のニーズに合わせて、どこまで委託できるか、また将来的な制度変更にも対応できるかを確認しましょう。

5-4.コストパフォーマンス

委託先の選定においては、単なる価格の安さだけでなく、業務効率化や品質向上など、総合的な価値を重視することが重要です。なぜなら、株主優待業務は単なる事務作業にとどまらず、企業のブランドや株主満足度、業務全体の生産性に大きく関わるからです。

例えば、優待品の選定やカタログ作成、問い合わせ対応などの質が高ければ、株主の満足度が向上し、企業イメージの向上や長期的な株主維持につながります。

そのため、外部委託によって優待品選択制やWeb申込、コールセンターの充実など、株主の多様なニーズにきめ細かく応える体制が整えられれば、単なるコスト削減以上の価値の創出が期待できます。

このことから、価格だけで判断せず、総合的な価値を重視して委託先を選定しましょう。

6.株主優待事務局を外部委託する場合の注意点

株主優待事務局の業務を外部に委託することは、多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。

主な注意点としては、以下の3つが挙げられます。

- 初期導入コストと運用費用がかかる

- 情報セキュリティリスクがある

- 社内にノウハウが蓄積されない

では、これらの注意点について解説します。

6-1.初期導入コストや運用費用が発生する

外部委託は、人的リソースや専門知識不足を解消する一方で、導入にあたって初期費用が発生します。具体的には、システムの構築や既存データとの連携、業務フローの見直しなどにかかるコストです。

また、委託を開始した後も、毎月または年間で委託費用(運用費用)が発生します。この費用は、委託する業務範囲や件数、提供されるサービスレベルによって変動します。

例えば、優待品の発送数が多い場合や、問い合わせ窓口の対応件数が多い場合は、その分コストが増加する傾向にあります。

これらのコストは、自社で業務を行う場合の内部コスト(人件費、家賃、資材費など)と比較検討し、費用対効果を慎重に評価することが重要です。外部サービスを活用することで、初期投資を抑えたり、運用コストを最適化したりする工夫も求められます。

6-2.情報セキュリティリスクがある

前述したように、株主優待事務局業務を外部委託する際には、情報セキュリティリスクが伴います。

外部委託先は株主の個人情報を含む機密情報を取り扱うため、強固なセキュリティ体制が不可欠です。特に、近年はサイバー攻撃が増加しており、製造業においてもサプライチェーン全体でのセキュリティ対策の重要性が高まっています。

情報セキュリティでは「機密性」「完全性」「可用性」の3要素が重要です。委託先がこれらをどのように確保しているか、具体的な対策(ISMS認証取得、データ暗号化、アクセス権限管理、従業員教育等)を確認しましょう。

情報漏えいが発生した場合、企業は信用失墜、株価への影響、損害賠償、レピュテーションリスクなど、甚大な影響を受けます。また、委託先には個人情報保護法に基づく監督義務があるため、どのようなセキュリティ対策をしているか、厳格に確認することが重要です。

6-3.社内にノウハウが蓄積されない

優待品の選定基準、発送オペレーションの効率化、株主からの問い合わせ対応におけるナレッジなど、これらの業務を通じて得られる経験や知見は、企業の財産となり得ます。

しかし、株主優待事務局業務を外部委託する場合、社内でのこれらのノウハウ蓄積が停滞する可能性が挙げられます。

特に、株主との直接的な接点である問い合わせ対応などは、株主の声を拾い上げ、サービス改善やIR戦略に活かす重要な機会です。しかし、外部に委託することで、こうした現場での生きた情報や対応ノウハウが社内に蓄積されにくくなることがあります。

このようなデメリットを軽減するためにも、単に業務を丸投げせず、定期的な報告会や共有体制を構築し、委託先から得られる情報を積極的に社内にフィードバックする仕組みを整えることが重要です。

7.株主優待事務局を外部委託する際の4ステップ

株主優待事務局の外部委託を成功させるためには、計画的な導入ステップが重要です。

以下のようなステップで外部委託を進めましょう。

- 現状分析と課題の明確化

- 要件定義と委託先 専門業者選定

- 導入準備と移行計画

- 運用開始後の評価と改善

では、これらのステップについて解説します。

7-1.現状分析と課題の明確化

株主優待事務局業務の外部委託を検討する第一歩は、現在の自社での運営状況を詳細に分析し、課題を明確にすることです。

現状分析では、まずすべての業務を洗い出したうえで、株主優待業務にかかっているコスト(印刷費、郵送費、人件費など)や人的リソース、作業時間、そして発生しているトラブル(誤送付、問い合わせ対応の遅延など)も明らかにします。

特に、従来の紙媒体での優待提供には、以下のようなコストや課題が存在します。

| コスト面 |

|

|---|---|

| 業務面 |

|

また、近年増加している電子化の流れに対応できているか、株主からの問い合わせ対応は適切に行えているかなども重要な分析項目です。これらの課題を具体的に把握することで、外部委託によって何を解決したいのか、どのようなサービスが必要なのかが明確になります。

7-2.要件定義と委託先選定

課題を明確にし、委託したい業務範囲や求めるサービスレベル、予算などの要件を詳細に定義します。株主データの引き渡し方法やセキュリティ対策について、具体的な手順とスケジュールを定めましょう。

移行計画の主な手順

- 既存業務フローの詳細化と課題抽出

- 委託する専門業者委託先との業務範囲・手順の合意形成

- 株主データの移行計画策定(形式、セキュリティ)

- 関係部署との連携体制構築(IR、総務など)

- 株主への周知方法の検討(必要に応じて)

- 試験運用期間の設定と評価

それを基に、委託先を選定します。

サービスレベルに関しては、サービス提供者と利用者の間で合意される、サービス品質に関する契約である「SLA(サービスレベル契約)」を締結するのも有効です。

7-3.導入準備と移行計画

株主優待事務局の委託する委託先 専門業者を決定したら、円滑に移行できるように具体的な準備を進めます。

洗い出した現行の業務フローを基に、委託先と業務範囲や手順のすり合わせを行いましょう。

社内のIR部門や総務部門など、関連部署との連携体制を早期に構築し、情報共有を密に行うことで、移行期間中の混乱を最小限に抑えることができます。スムーズに移行させるためにも、事前に綿密な計画を立て、委託先と協力しながら進めましょう。

7-4.運用開始後の評価と改善

株主優待事務局の外部委託は、導入して終わりではありません。サービス開始後も継続的な評価と改善が重要になります。

運用状況を評価する際には、以下の点を定期的に確認しましょう。

- 株主からの問い合わせ件数と内容:委託先の対応状況を把握

- 優待品の発送状況:遅延や誤配送がないかの確認

- 株主アンケート結果:満足度や改善点の直接的な把握

評価を行った際に課題が見つかった場合は、委託先と連携し、改善策を検討・実行することが重要です。

8.株主優待事務局の外部委託を検討していたら千趣会にご相談ください

株主優待事務局の外部委託は、人的リソースの不足解消、専門知識の活用、繁忙期の対応、コストの一本化など、企業が抱えるさまざまな課題を解決する有効な手段です。

ただし、外部委託には初期費用や情報セキュリティリスク、自社ノウハウ蓄積の停滞といった注意点もあります。

最適な委託先を選定するためには、以下のポイントを慎重に検討することが重要です。

- 実績と専門性

- セキュリティ体制

- サービス内容と柔軟性

- コストパフォーマンス

また、現状分析から要件定義、導入準備、そして運用後の評価・改善まで、計画的に進める必要があります。

外部委託を賢く活用することで、株主優待業務を効率化し、より戦略的な活動に注力できる体制を整えましょう。

千趣会では、ベルメゾンでのノウハウを活用した、顧客満足度の高い事務局サービスを提供しております。株主優待事務局の外部委託をご検討中の場合は、ぜひお問い合わせください。

【問い合わせ先】